目次

水に溶かさないサポート材用フィラメントとは

ここ最近、3Dプリンタの補助用途のフィラメントとしてPVA以外のサポート用フィラメントが注目されています。

サポート用フィラメントとは、名前の通り3Dプリンタのサポートに使用するためのフィラメントです。サポートフィラメントと言えば、水溶性のPVAフィラメントが一般的でしたが、最近では、水に溶かさず簡単にサポートを除去できるタイプのサポートフィラメントも普及しています。

PVAは主にPLAに対して使用するサポートフィラメントなので、ABSやPAなどの材料対しては使いにくい材料でしたが、非水溶性のサポートフィラメントならPLA以外の材料にも対応できるため、3Dプリンタの造形範囲を大きく広げることができます。

今回、サポートフィラメントを使って、PA-CFフィラメントとPETGフィラメントを使った時の造形を検証します。

サポート材用フィラメントを接触面に使うとオーバーハングも綺麗になる

実際にサポートフィラメントをサポート接触面に使用して、どんな感じになるのかを検証してみます。

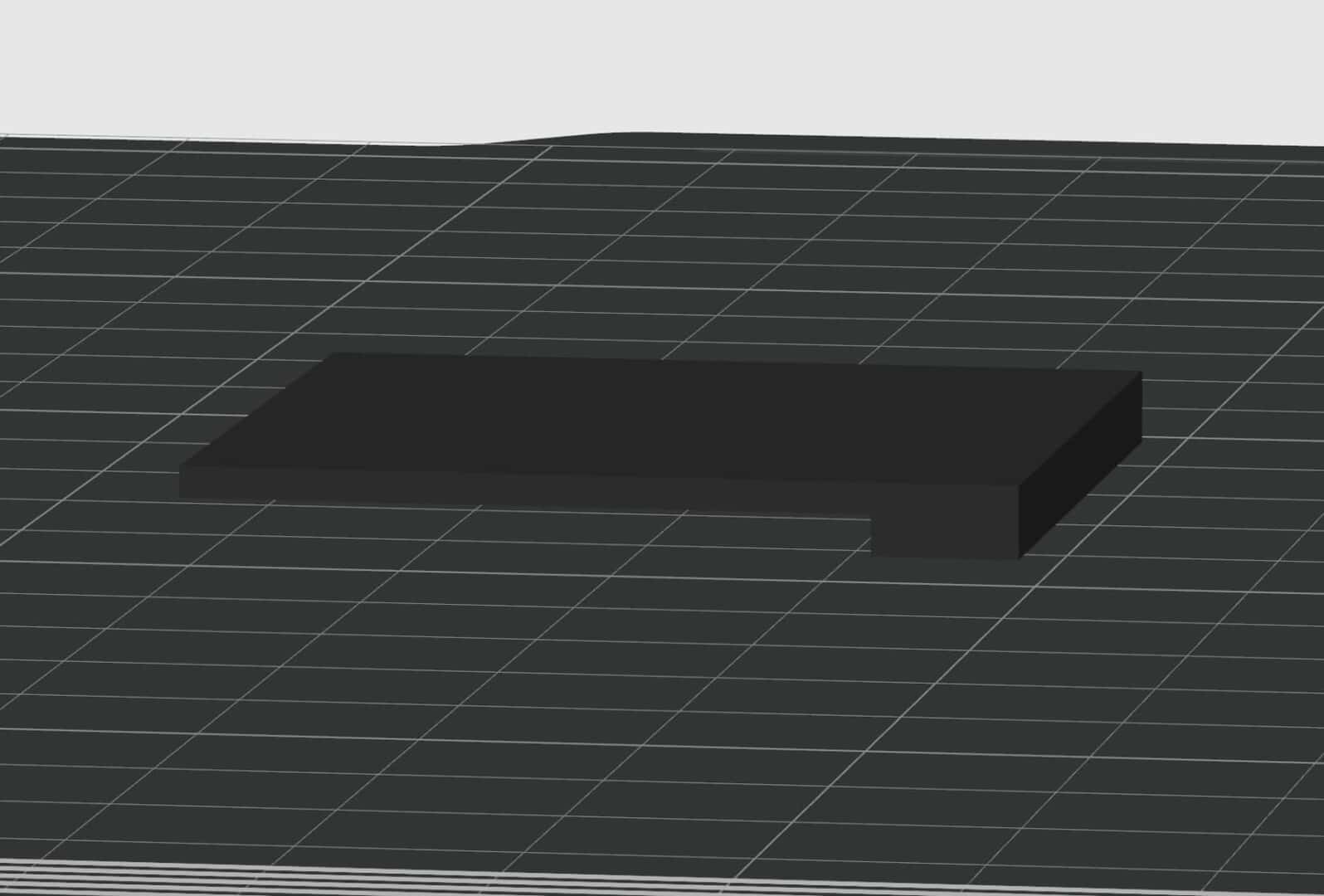

実際に造形するのは、ブリッジ形状の簡単な造形サンプルです。今回、3DプリンタにはBambu Lab X1Cを使用しており、複数フィラメントの運用にはAMSを使用しています。

ちなみに、サポートフィラメントはオーバーハング形状に対しても有効ですが、AMSによる造形だとフィラメント切り替え回数が多くなったり、接触面積の小ささから造形が不安定になりやすいので、可能な限りオーバーハングは避けておくのが無難です。

QIDI PA12-CF+Polymaker PolySupport for PA12

カーボン繊維配合のナイロンフィラメントを使用する場合、Bambu Studioの標準設定から少し調整した方が使いやすくなります。筆者がナイロンサポートを使う場合だと、サポート接触面のトップ面との標準設定の1層分のすき間をつけ、トップ接触面の総数を標準の2から倍の4に増やしています。

この辺りは形状や好みによっても変わりますが、ナイロンはサポートフィラメントを使っても層間接着力が強いので、サポート除去に手間がかかり、後述の接触面がケバ立つ現象による外観不良が起きやすいため、筆者はこの設定にしています。

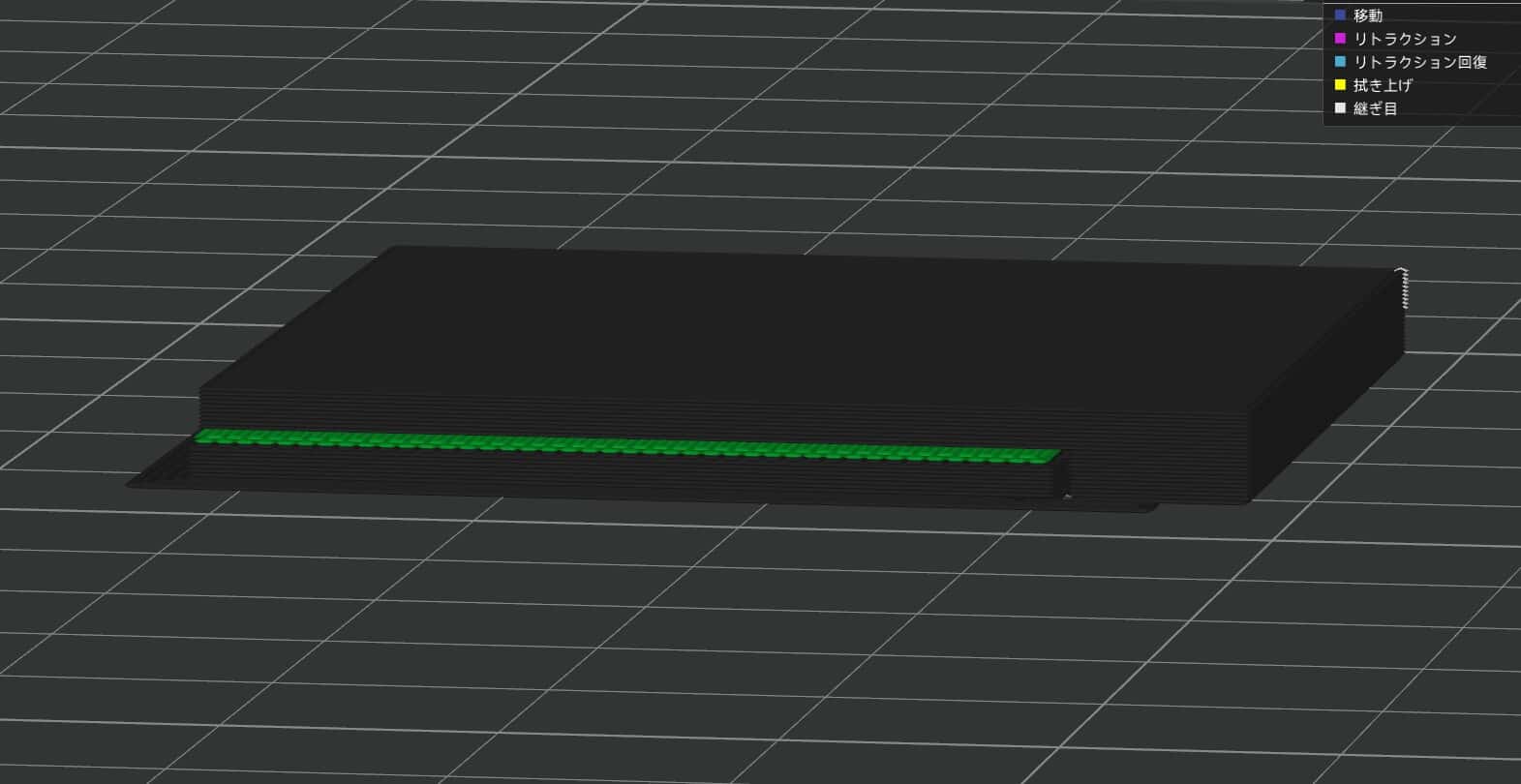

実際にこの設定でレイヤー厚0.16mmで造形すると下記のような形状になります。これ位の形状であれば造形後に冷えることでサポートが簡単に剥がれるのでサポート除去が容易です。

ナイロン対応のサポートフィラメントは何故か蛍光色しか無いので、サポートクズなどが残ってしまうとかなり目立ってしまうのですが、今回のような平面の多い形状であれば痕も残らず簡単に除去できます。

PA+CFフィラメントに関しては、1層分のZ間隔を空けなくてもサポートの除去は可能ですが、サポートフィラメントを使っていてもサポート接触面の接着強度が強く、剥がす時に結構苦労することが多いので、目立たずサポート接触面積が大きい場合などには1層空けておくのがおすすめです。

eSUN PETG + BambuLab PLA/PETG用サポート材

筆者が良く使うもう一つの組み合わせとして、PETGとPLA/PETGサポート材の造形例も載せておきます。

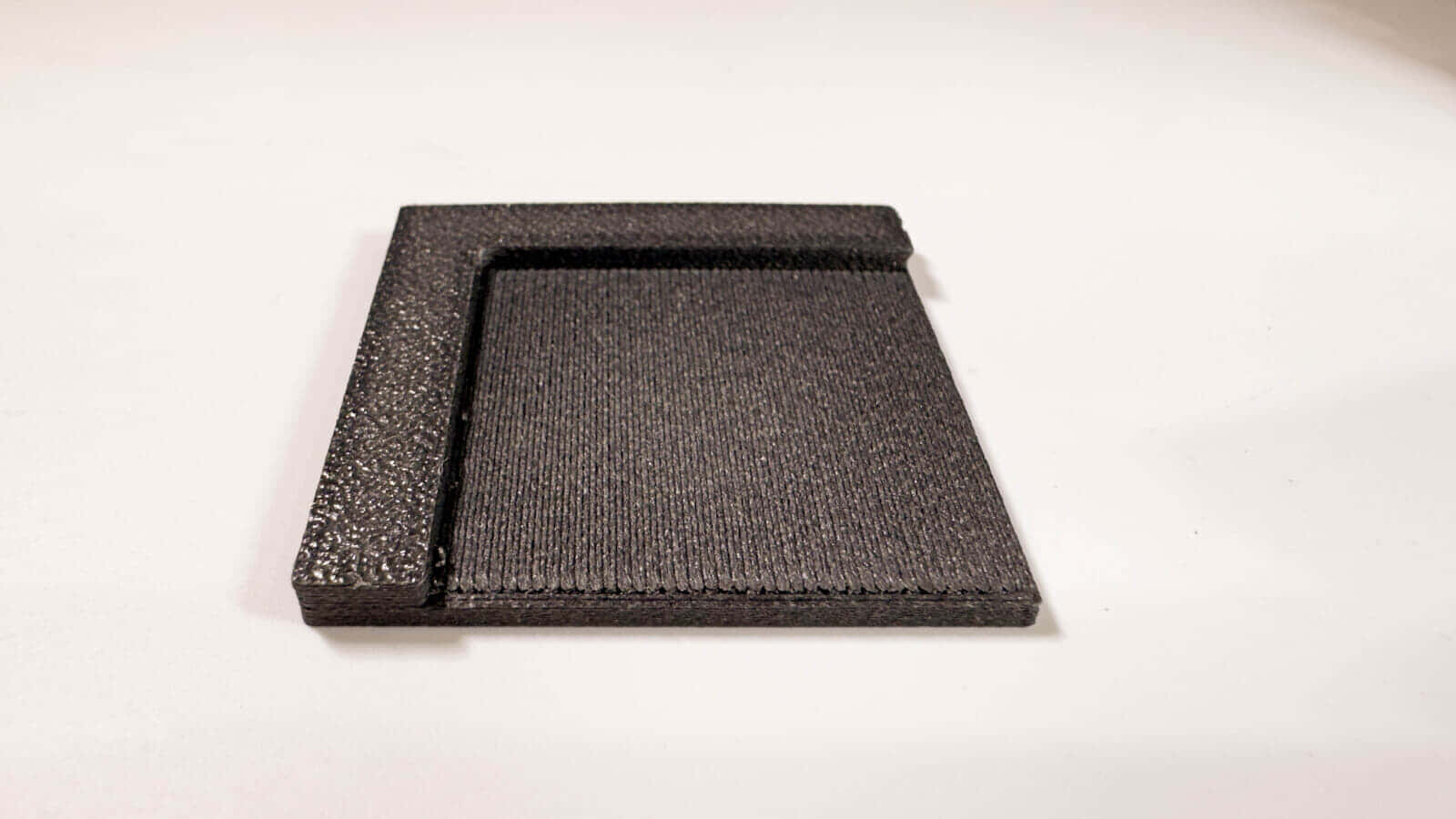

PETGにサポートフィラメントを使った時の造形直後の状態はこんな感じになります。

PETGとPLA/PETGサポートの組み合わせはサポート材を使用していても層間接着が強いので、手で剥がせない場合もあります。

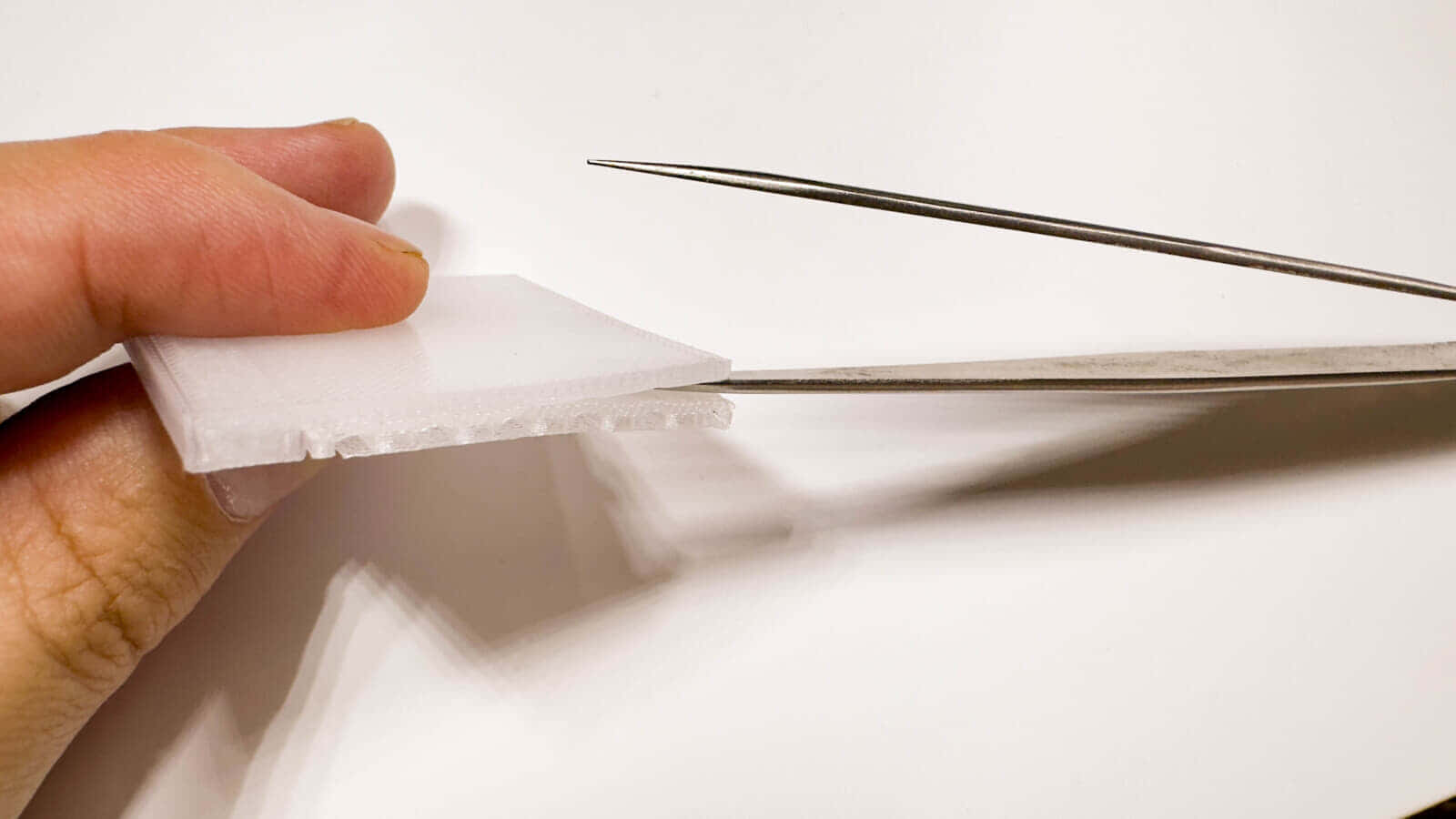

そういう時は、PETGとサポートフィラメントの接触面にピンセットを差し込んで少しずつ剥がしていきます。

ピンセットが入ればそこを起点にスムーズに剥がれていくので、そこから少しずつ動かして全面剥がしていきます。

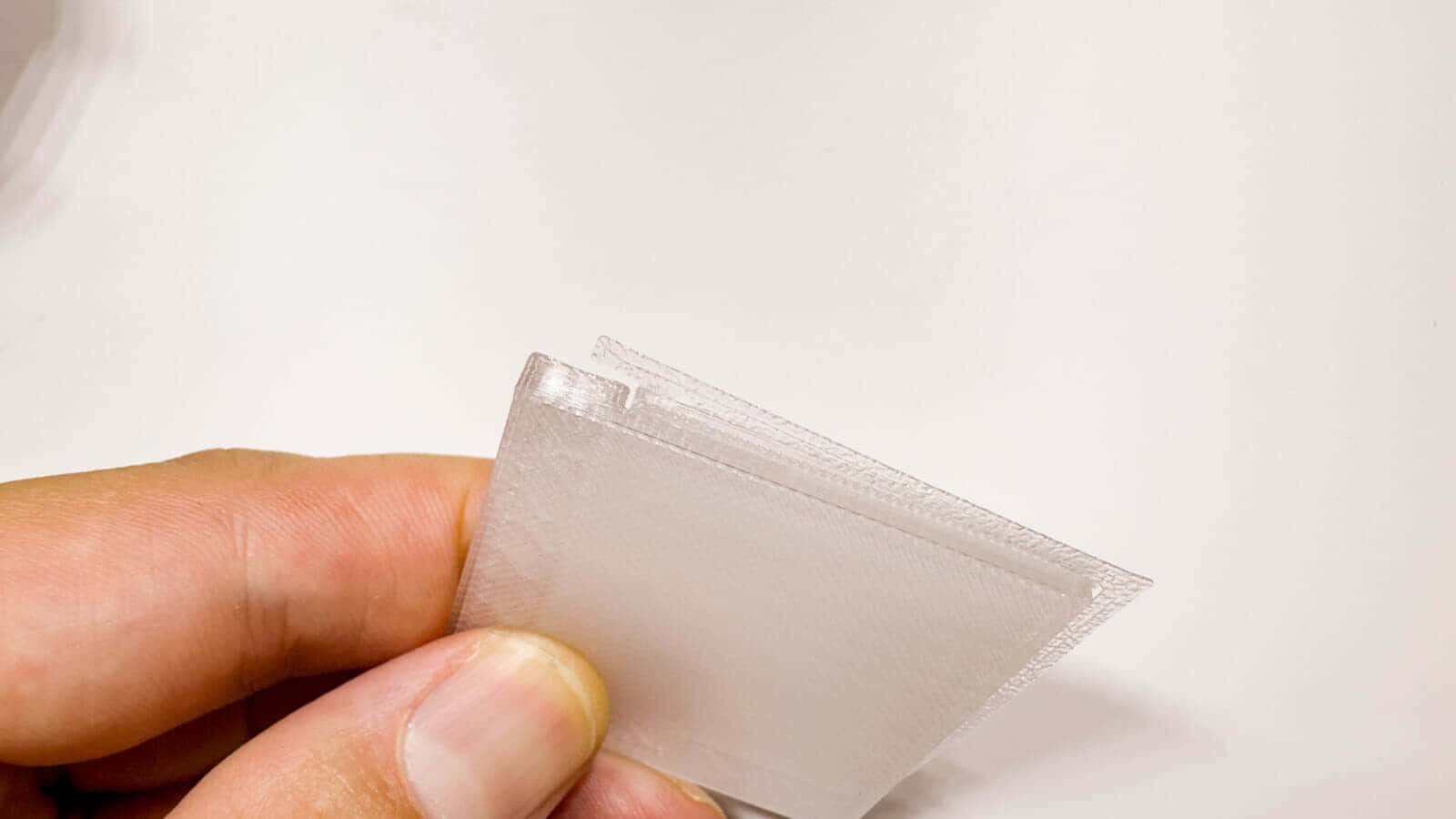

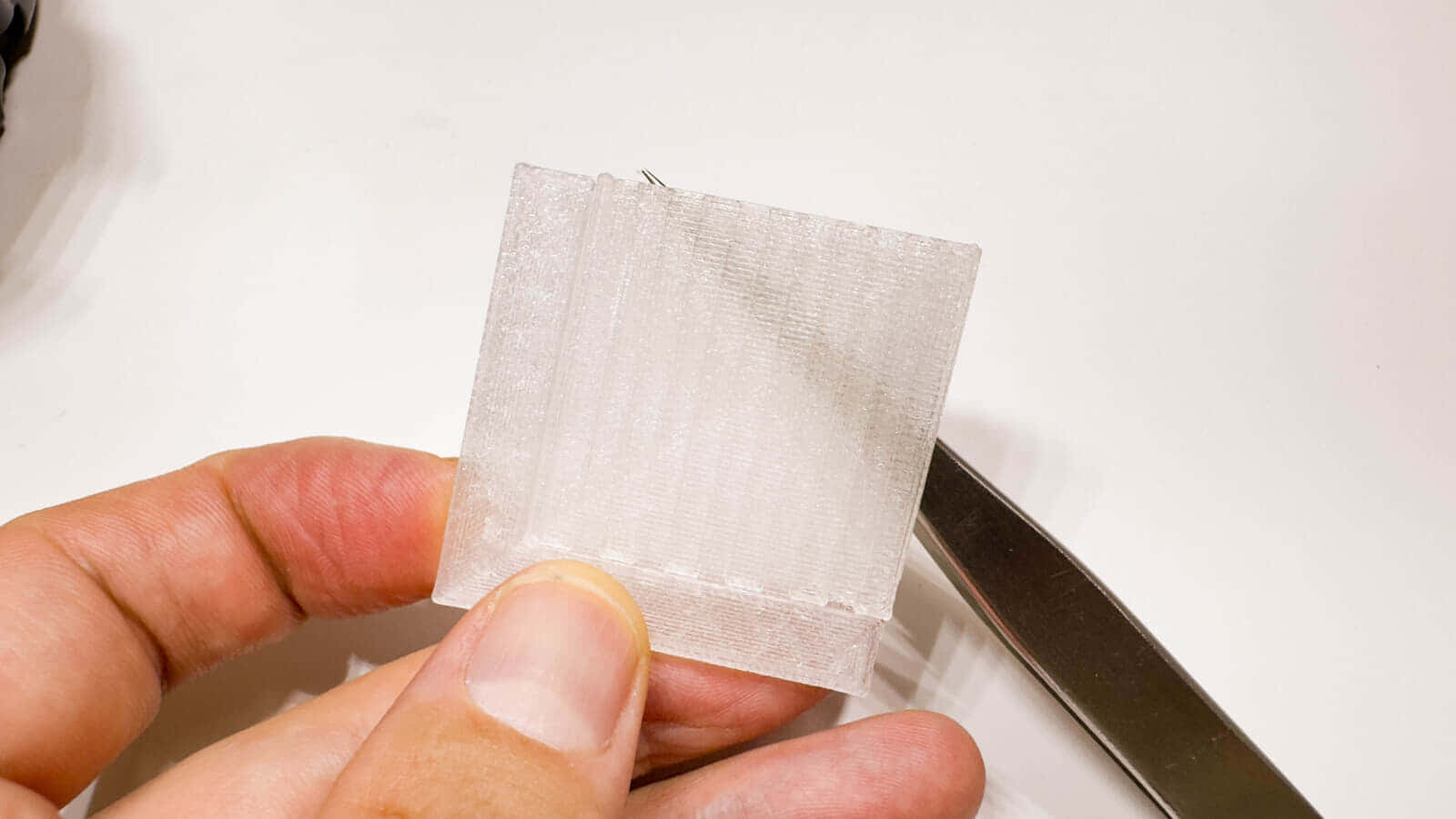

剥がしたサポートはこんな感じになります。PETGは粘りが強いのでサポートによる造形が少し難しい素材なのですが、サポートフィラメントを使えば綺麗に造形できます。

先程のPA-CF造形の場合はサポート接触面に1層分のすき間を空けていましたが、PETGの場合はすき間0で造形してもOKです。ただし、ピンセットを接触面に押し込める形状であれば比較的容易にサポートを剥がせるものの、ピンセットを差し込むのが難しい形状だと1層分のすき間を空けた方が良いケースもあります。

設定や形状が悪いとサポートフィラメントを使ってもトラブルになる

造形例では簡単に使えるように見えるサポートフィラメントですが、実際の造形ではクセが強い面もあり、上手く運用するには試行錯誤が必要です。

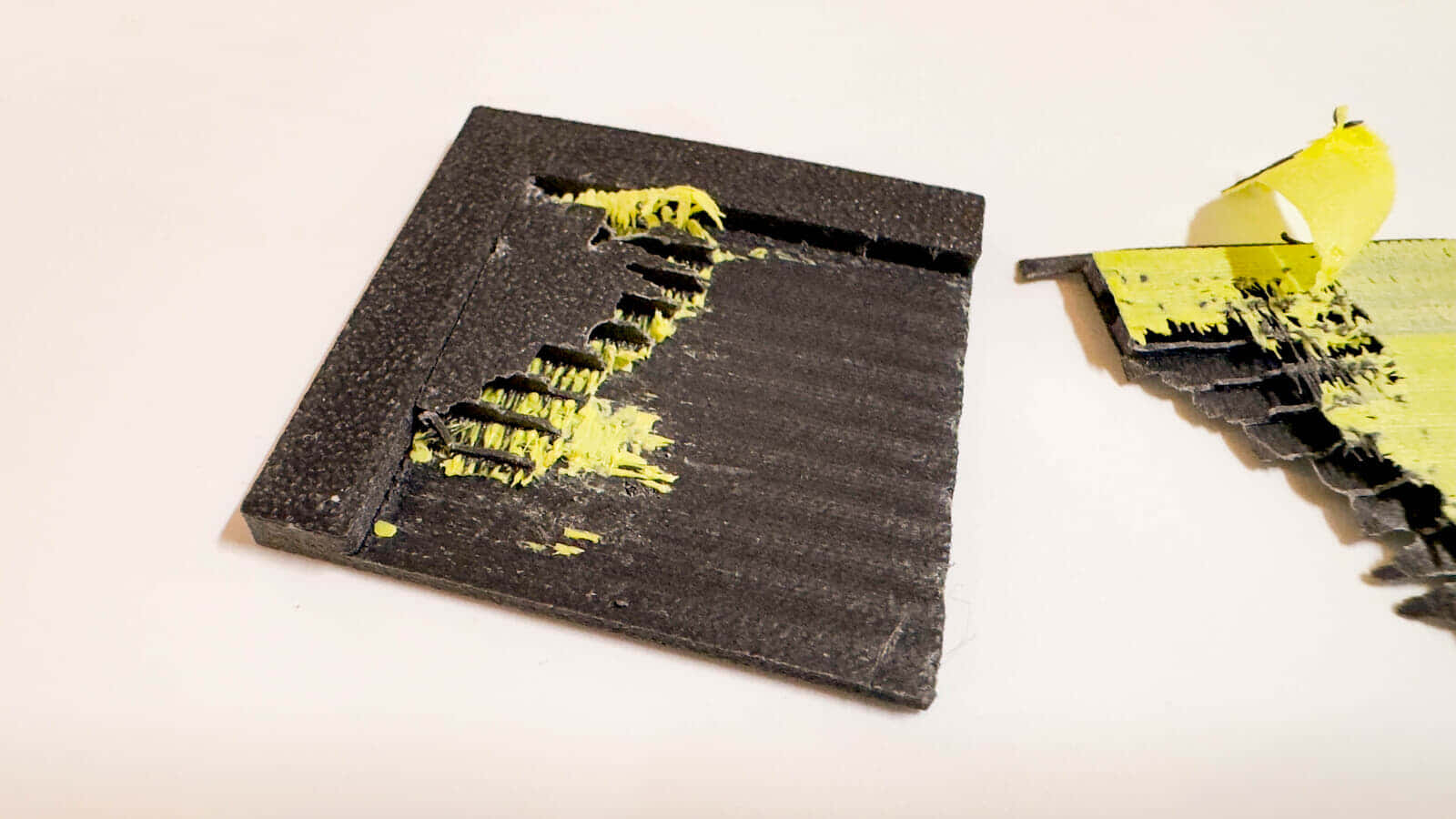

例えば、サポートフィラメントを使う時で多く発生するトラブルがサポート接触面が上手く剥がれないトラブルです。下の写真は、PA-CFにサポートフィラメントを使った時の失敗例です。

サポートフィラメントが造形品に食い込んで一体化してしまい、サポートが剥がれなくなっています。これではサポートフィラメントの意味がありません。

サポートフィラメントのトラブルには色々な原因があるのですが、最も多いのはサポートフィラメントが乗る1層前のサポートによる接触面の毛羽立ちです。

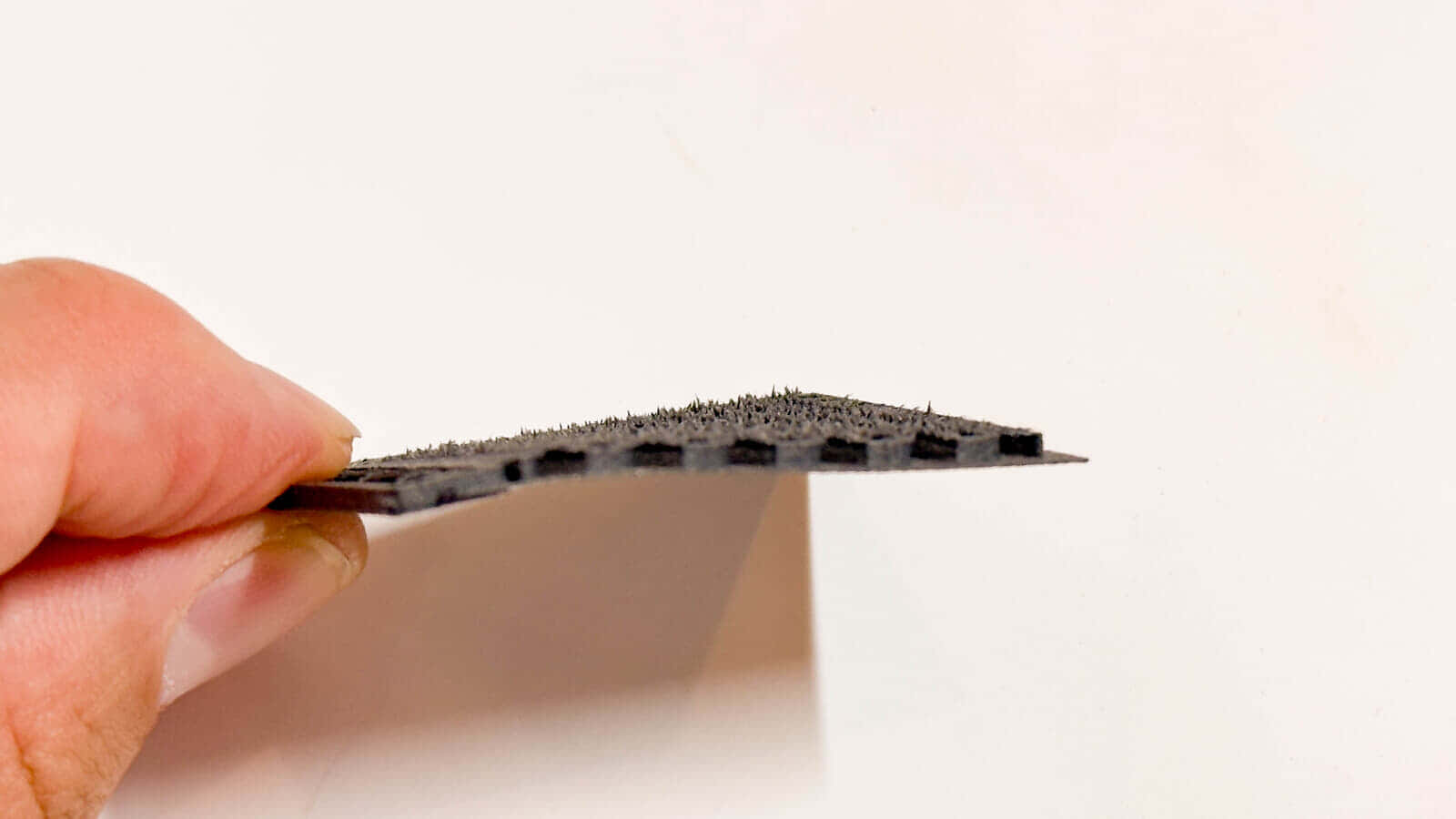

横から見ると、サポート全体が毛羽立っていることがわかります。

サポート部分が毛羽立ってしまうと、ほぼ100%サポートフィラメントが上手く乗らないので、サポートフィラメントの効果を発揮できない状態になります。

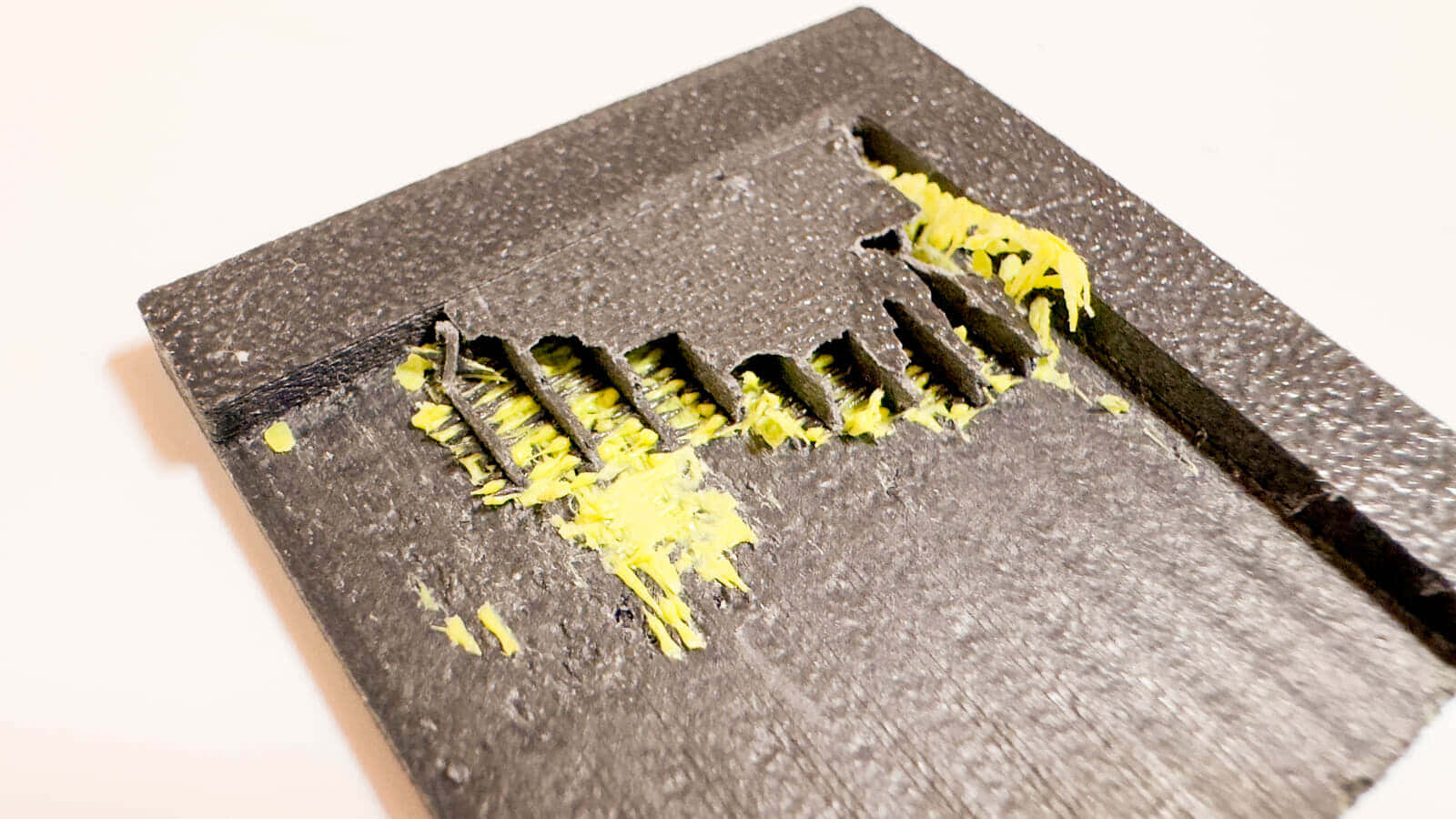

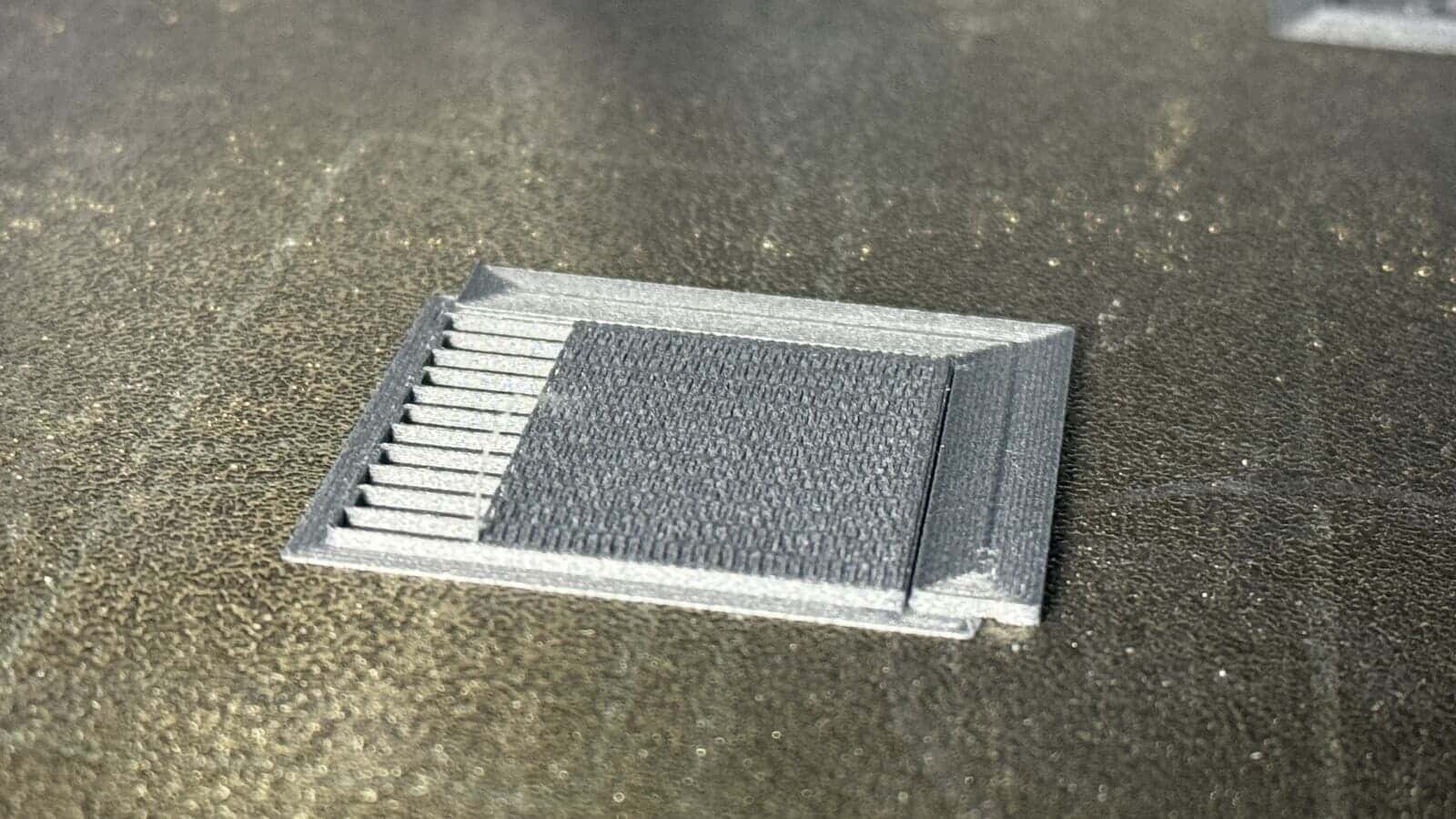

ちなみに、正常な状態でサポートフィラメントが乗る一層前のサポート形状は下の写真のような感じになります。サポート面が綺麗に形成されていれば、この上にサポートフィラメントが上手く乗ります。

毛羽立ってしまう原因については、サポートフィラメントを乗せる直前の接触面のオーバーハングが何か悪さをしているものと推測しています。この場合、レイヤー厚の調整や温度設定の見直し、冷却ファンの調整によって毛羽立ちを抑えるられる場合があります。

この現象は接触面にのみサポートフィラメントを使用しているとき特有のトラブルです。サポート全体にサポートフィラメントを使用する場合は発生しません。

フィラメントの乾燥も忘れずに

サポートフィラメントとフィラメントの接触面が荒れると剥がしにくくなったり見た目が悪くなってしまうので、造形前にはちゃんと乾燥しておくと造形が安定します。

サポートフィラメントはフィラメントと2本セットで使用するので、同時に2巻乾燥できるフィラメントドライヤーがおすすめです。