最近のプロ向け充電式電動工具ではバッテリーの高電圧化が進んでおり36Vバッテリーが主流になりつつあります。この記事では、高電圧化の背景や電動工具の性能向上にどのように影響するのかについて電気的な観点から解説を行い、動作電圧の上昇による利点を詳しく解説します。

目次

充電式電動工具は18Vよりも高い電圧へ

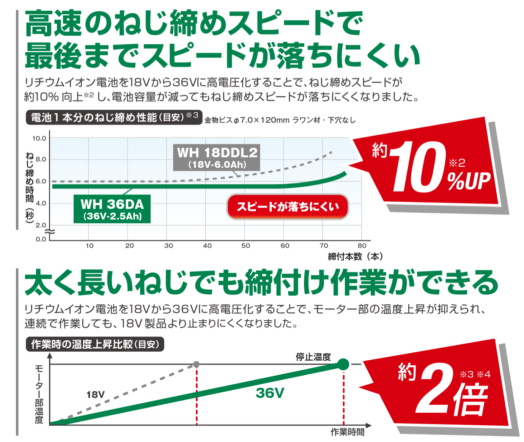

充電式工具のバッテリー電圧は世代を経るごとに上昇を続けています。かつてニッカド時代の7.2Vバッテリーから始まった充電式の電動工具は、リチウムイオンバッテリーの登場によって14.4Vバッテリーになり、現在はそれ以上の電圧で動く36Vリチウムイオンバッテリーの充電式電動工具シリーズを展開するようになりました。

36V化によって高出力・高性能な充電式電動工具が実現できるようになり、これまでAC電源でしか動かせなかった電動工具のほぼ全てがリチウムイオンバッテリーで動かせるようになっています。

漠然なイメージとしては電圧を上げるほど出力は高くなる印象はありますが、実際に電圧が高くなると何が変わるのか、どのような利点があるのかを把握していない方も多いと思います。

今回の解説では、電動工具の最も基本となる部品のモータを中心に動作電圧が上昇するとどのようなメリットがあるのかを技術的に解説していきます。

電圧を上げる利点① モータ出力を上昇させやすくなる

モータとは電気エネルギーを機械的な回転エネルギーに変える変換装置として考えることができます。そして、モータは大きな電力を加えるとその分モータ出力が増加する特性を持っています。

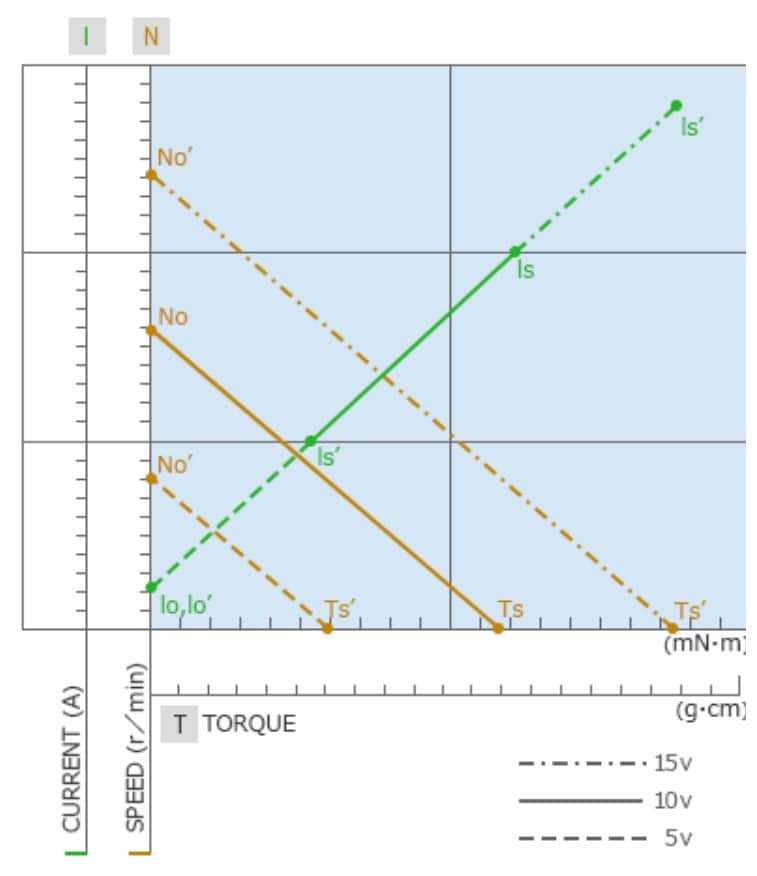

それをグラフとして表したのが下の図です。横軸がトルク・縦軸が回転数と電流を示しています。

この図では、同じモーターに5Vから15Vまで5V刻みで電圧を変化させた様子を表しています。電圧が上昇と共にトルク・回転数も比例して上昇する特性を持つことが分かります。

さて、電圧が上がればその分モータ性能も向上するので小型で高い出力を持つモータを実現できるようになるのですが、実際に小さいモータに高すぎる電圧を加えると発熱やインバータ許容電流上限など別の問題が発生するため、実際にはモータ巻き線を調整して高電圧動作向けにモータ性能を再設計する必要があります。

モーター設計には性能を左右するさまざまなパラメータがありますが、その中で最も大きく影響するのが「巻き線ターン数」と「巻き線径」です。

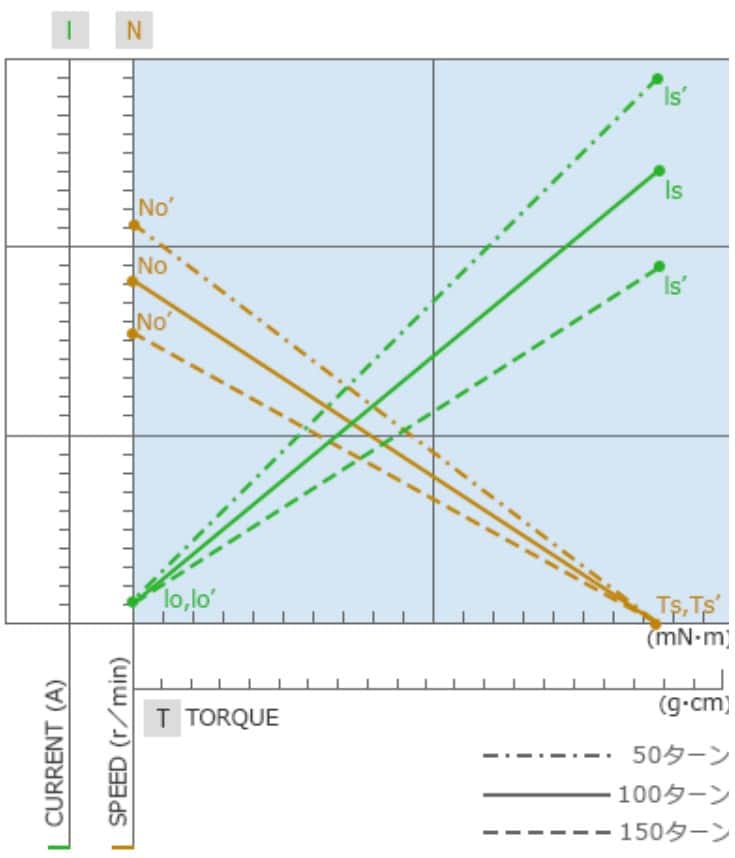

例えば、巻き数を増やしていくとその分だけ無負荷回転数が低下します。

感覚的としては巻き線数を増やせば増やすほど回転数が増すイメージがあるのですが、実際にはモータコイルのターン数を増やすほど回転数は低下します。

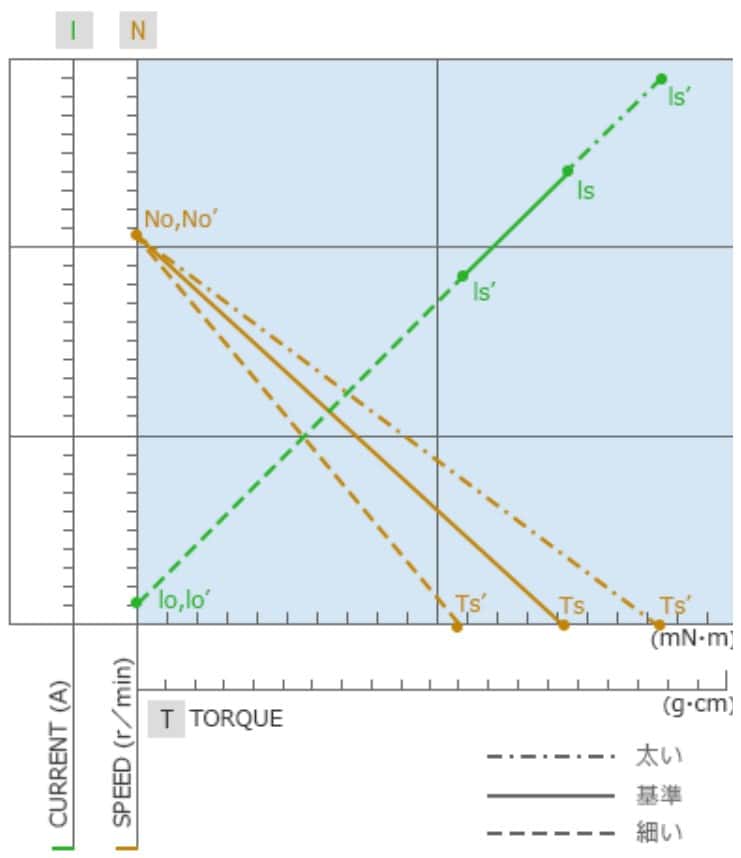

またもう一つのパラメータとして、モータ巻き線の銅線径を太くしていくとその分だけモータトルクが上昇します。

モータ特性の幅は電圧が上昇した分だけ大きく広げることができます。高電圧化に合わせてモータ巻き線の仕様を調整すれば、モータの体積を変えることなく高回転特化のモータやトルク特化のモータなど、用途に特化したコンパクトなモータが作りやすくなります。

電圧を上げる利点② 電力損失が減って効率が向上する

電圧を高くするともう1つ大きな理由があります。それは、同じ消費電力でも電流を下げて電圧を上げるほどモータ以外で消費される電力の損失を減らすことができる点です。

先程のモータ設計の考え方を応用すると、電圧を高くした分だけ巻き線の径を細くしてターン数を増やせば動作電圧が上昇しても同じような性能のモータを得ることができます。

近い仕様を備えるインパクトドライバでも、動作電圧が異なるとモータのコイル巻き仕様が異なる。画像では18Vモデルで0.7mm径の銅線を使用しており、40Vmaxモデルでは0.6mmのコイルを使用している。

一見、同じモータ性能にすることに意味は無いように感じてしまいますが、動作電圧が上がるとモータの効率が上昇し、発熱が低減されるのでさまざまなメリットがあります。

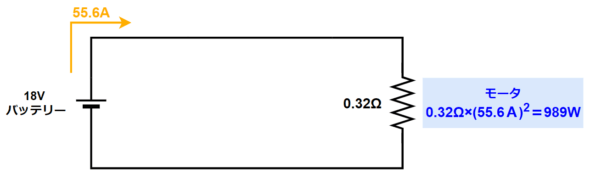

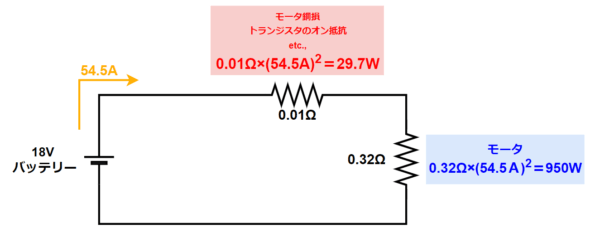

具体的な例として、18Vバッテリーと36Vバッテリーで消費電力1,000Wの機器を動かす時のケースを考えてみましょう。

例えば、18Vバッテリーで消費電力1,000Wを得るには0.32Ωの負荷を接続します。イメージとしては下記の図のようになります。

とは言え、実際のモータには損失となる銅損やインバータに使われているトランジスタのオン抵抗のような機械エネルギーに変換されない要素も存在します。この損失分を0.01Ω分と仮定すると下記の図のようになります。

損失分を含めて考えてみると、18Vバッテリーで1,000Wの負荷を接続すると0.01Ωの損失要因でも約30Wの電力損失が発生することになります。この30W分の損失は主に発熱として失われることになるため、適切に放熱しなければ電子部品の熱暴走破壊や樹脂を溶かす原因になる可能性があります。

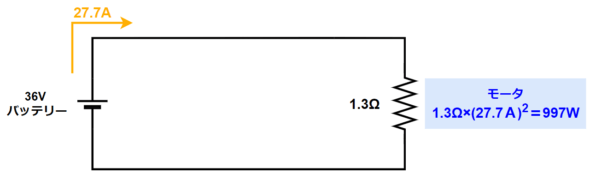

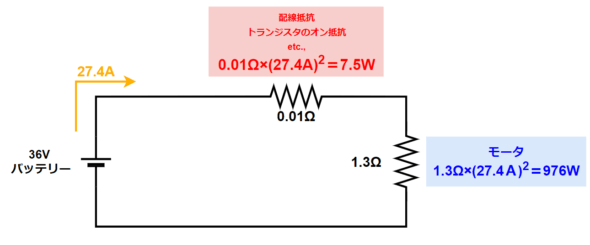

さて、ここでバッテリーの電源を36Vにした場合はどうなるでしょうか。ここでは、36V用に消費電力1,000Wとなるようにモータを再設計して1.3Ωの負荷を接続すると考えてみます。

同じように損失分が0.01Ωが発生すると考えてみます。

不思議なことに、同じ1,000Wの負荷でも動作電圧上がるだけで約20W近くも損失が減少する計算になります。

例え同じモータ出力であっても電圧を高めて電流を減らせば損失が削減できるので、モータ損失として熱に変わっていた電気エネルギーをモータに投入することが可能となります。結果として、モータの性能向上が期待できます。

さらに損失による電子部品の発熱が減少すれば、小さなモータを大きな機械を駆動できるようになったり放熱部を減らして電子回路の体積を減らしたりもできるので製品の小型化・軽量化も実現できるようになります。

ちなみに高電圧化による恩恵ですが、そのメリットは損失の影響を大きく受ける製品のみに限られます。

高出力のモータなどは高電圧化によって損失を減らしやすいのですが、LEDライトのような長時間使用する低消費電力の製品やヒートガンのようなシンプルな製品に対してはほとんど効果がありません。

高電圧化によるメリットは確かに存在するものの…

ここまで、充電式電動工具のバッテリー電圧が上がることでモータのトルクや回転数などの設計の幅を広げやすくなり、大出力時の損失の影響も減ることで高出力化・小型化・軽量化を実現できる利点があることを解説しました。

現在、日本国内で充電式電動工具を展開するマキタ・HIKOKI・京セラの3社はいずれも36Vバッテリーで動作する充電式電動工具を展開しており、今後も高負荷電動工具を中心に18Vから36V環境に移行していくものと考えられます。

とは言え、単純に高出力化を目的とするだけならバッテリーの高電圧化は絶対に必要なものでもありません。

例えば、BOSCHなどの一部のメーカーは効率的な放熱と抵抗を極限まで減らす製品設計によって18V動作の電動工具でも現行の36V動作の製品と同じような仕様を実現している例もあるため、筆者としてはバッテリーの高電圧化はあくまでも作り手であるメーカー側にとっての設計し易さや新たな買い替え需要を生むための苦肉の策の一面もあったのではないか?と考えています。

個人的な意見としては、18Vでも高出力な製品を作れる余地があるならば、36Vバッテリーシリーズを新しく開発するリソースを現行の18Vシリーズの製品拡充に充ててもよかったのではないか?と考えており、36V化が絶対に必要だったと言い切れる製品はそんなに無いようにも見えている部分もあります。

次回は、36V充電式電動工具シリーズを展開しているマキタ・HIKOKI・京セラの36V充電式電動工具シリーズの違いと各社ごとの製品展開戦略の傾向についてフォーカスを当てて解説します。