目次

ドリルねじ(テクスネジ)と普通のねじの違い

ドリルねじとは鋼材にねじ止めするための締結資材です。日本工業規格JIS(JIS B 1124:2015)上の正式名称では「タッピンねじのねじ山をもつドリルねじ」と呼ばれ、JPFの商標ではテクスネジ、他メーカーだとドリルビスやドリル付きネジとも呼ばれ、製造メーカーによって呼び名が異なります。英語では”Self-Drilling Screw“と書きます。

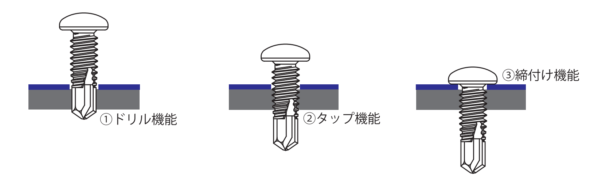

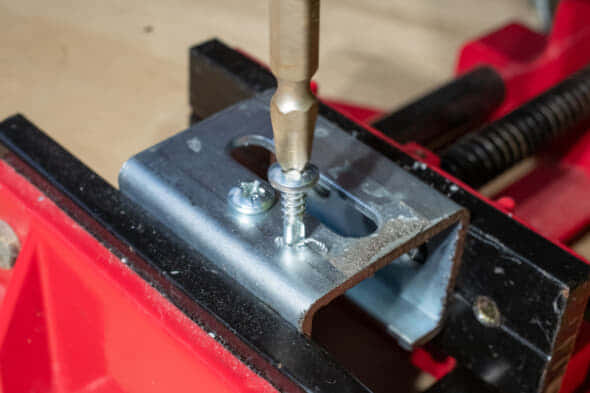

鋼材へのねじ止め作業は下穴を空けてタップを切ったりボルトで固定する前作業の手間が必要ですが、ドリルねじは「穴あけ・ネジ山形成・締付」の3工程を1作業で行えるため作業時間を短縮できる特徴があります。

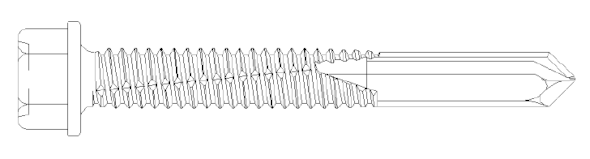

ドリルねじは普通の木ネジと異なり、ねじ部分の先端が金属切削用の平ドリル形状になっているのが特徴です。

普通のネジは先端が細くなっているだけですが、ドリルねじは先端が平ドリル形状になっているので簡単に見分けることができます。

ドリルねじは板金からH鋼まで幅広い鋼材に使用する資材なので、プラス以外にも六角ソケットビット・スクエアビットのような高い締結トルクを必要とするネジ頭形状のバリエーションがあります。

ドリルねじの用途

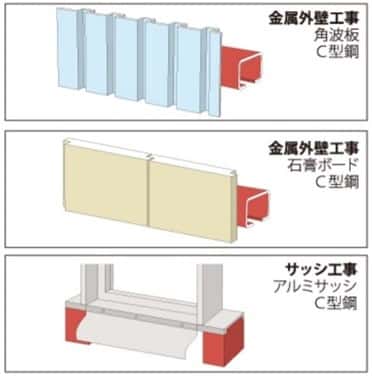

ドリルねじはC型鋼やH鋼に対する建築板金の屋根・壁工事の固定から、木材・ALCサイディングボードのような板金・板材料の取り付け作業に使用するネジです。

近年はドリルねじの認知度の高まりや建築工法の多様化に伴い用途も広がり、工期の短縮などを目的としてさまざまな現場でドリルねじが使用されるようになりました。

ドリルねじ用の作業工具について

ドリルねじは切削とネジ山形成の機能を兼ね備えた締結資材であり、手作業による施工は不可能なので電動ドライバーを使った作業が推奨されています。

専用の施工工具としてマキタ 6801NやHiKOKI W8Vが推奨されているものの、古い製品のため入手性に難があったり廃盤になっていたりと実際の現場運用には問題があります。

ドリルねじの施工は1,500~3,000回転/分のクラッチ付きドライバが推奨されています。汎用的な電動ドライバでも対応できますが、回転数が高すぎるとドリル切削中に切り刃が焼き付きを起こして穴あけが進まなくなる場合もあるので注意しましょう。

近年は後述のテクスモードを搭載するインパクトドライバもあるので、ドリルねじ専用の工具が無くても作業しやすくなっています。

インパクトドライバのテクスモードについて

日本ドリルねじ協議会では、ドリルねじの施工に使う工具について以下のような注意書きがあります

ねじの絞め過ぎによる頭飛びやねじ破断、ねじの空転を防止するため、深さ調節ストッパーのご使用を推奨します。又、回転と回転方向にインパクト(衝撃)力を付加する充電式インパクトドライバーをご使用の場合、ネジ部が固定に近い状態で頭部に強い回転と衝撃を与えますので過度の力が首下の最も細い谷部に集中し頭飛び(破断)を起こすリスクが増大致します

ドリルねじの正しい使い方第五版|日本ドリルねじ協議会

プロ向けのインパクトドライバには「テクスモード」が搭載されています。テクスモードとはドリルねじ(テクスネジ)使用するための専用モードです。

ドリルねじの締結は、先端を押し込んで回せば作業ができるので、テクスモードを使用しなくても作業自体は行えますが、インパクトドライバの強力な打撃が加わると、ネジ頭が着座した時に打撃してしまうとネジ頭を捥いでしまいます。この場合、着座と同時に回転を停止する素早い操作が必要です。

「テクスモード」は、回転の負荷変動を検知して着座と同時に回転を弱める制御によってドリルねじによる破損を防ぐ機能です。しかしこの制御も万全のものでは無いため作業者による適切な操作が必要なことを忘れないようにしましょう。

ドリルねじの種類

ドリルねじは、一般的な軽量鉄骨やC形鋼に使う標準用や、細目ネジ山のマシンネジ(板金用)・H鋼対応のH鋼ビスなど材料ごとに適した種類があります。

一部材料に対しては先端形状が特殊なドリルねじもあるので、用途に合わせて最適なドリルねじを使うようにしましょう。

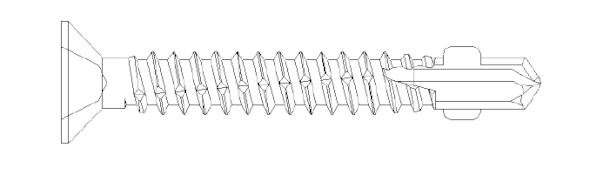

リーマ(ヒレ)付ビス

リーマは鋼材への穴あけ径よりも少し大きい穴を取付部材に空け、部材の浮き上がり防止と切屑の排出を促す。耐火野地、窯業系サイディング、木質系ボード取付け用に使用する。ヒレは下地鋼板に接触の際、飛散するのが特徴。

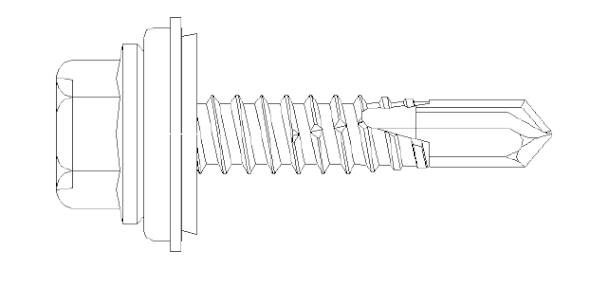

シールワッシャー付ビス

屋根用材の継ぎ目部分に使用されるネジ。六角頭が多く、首下にシールワッシャーが取り付けられている。シールワッシャーが既に組み込まれているので、穴からの雨水の侵入を防止する為に利用されている。 1

厚物用

H鋼への固定を想定した設計。厚い鋼材を貫通するための切り刃の強さと強靭さを備えている。2

ドリルねじ(テクスねじ)の使い方

ドリルねじの施工は木材と同じ手順で作業できます。木ネジと異なり最初は金属の切削から始まるので、ネジの入り込み具合を見ながら切削と締結が切り替わるタイミングに注意して作業を行いましょう。

テクスモードを搭載するインパクトドライバでも、材料や作業方法によっては上手く制御が働かない場合もあるので、ネジの頭が着座したら素早く回転を止めるよう心がけましょう。

ドリルねじ施工の注意点

ドリルねじは1つの資材で「穴あけ・ネジ山形成・締付」の3つの工程を行うため、材料や用途に応じた適切なドリルねじを選定しなければいけません。

穴あけは材料厚みや複合材の可否に応じた切り先形状や駆動部形状を吟味し、ネジ山形成は材料厚みやピッチによる最大・最小適応板厚の確認、締結に対しては締結物を押さえつけるネジ頭の形状など、ドリルねじの種類は多岐に渡ります。

施工も適切な電動工具を使って作業を行わないとねじの破断やネジ山の破損などの原因に繋がり、構造材への固定に使う資材である関係上、多大な事故の原因にもなりやすい資材なのでJISや各社カタログ・施工ガイドを熟読の上、最適な作業環境・資材選定で施工を行うようにしましょう。

参考文献

- ドリルねじの正しい使い方第五版|日本ドリルねじ協議会

- ユニポイント🄬ドリルねじカタログ|神山鉄工所

- TEKS カタログ|日本パワーファスニング株式会社

- 金属系建材用ファスナー総合カタログ「凜」|日本パワーファスニング株式会社

脚注

- ドリルねじ|ネジの百科事典

- TEKS カタログ 前2