本記事はイベント取材時点の製品情報を紹介・解説するものであり、製品仕様や発売時期を保証するものではありません。

目次

第15回 TOOL JAPAN 2025が幕張メッセで開催

第15回 TOOL JAPAN 2025(主催:RX Japan)が、幕張メッセ(会場:千葉県美浜区 2025年10月7日~9日) で開催されました。

今回のイベントレポートでは、電動工具や電動工具アクセサリを展示しているブースを中心に紹介します。

greenworks、やまびこジャパン代理店で日本展開を開始

例年、TOOL JAPANで展示を行っているgreenworksブースが、やまびこジャパンで展示していました。

greenworksブランドは既に日本市場での販売を行っており、コストコ販路でとAmazon直販販路で購入が可能ですが、今回新たにやまびこジャパンが新たな代理店としてgreenworksブランドの取扱いを開始しました。

greenworksは名前の通り園芸機器を中心とした充電式電動工具ブランドです。今回のやまびこジャパンが代理店としてgreenworks取扱いの初動で販売するのは、グラストリマーやバリカン、チェーンソーなどの24V小型充電式OPE製品が中心となるようです。

担当者の方が推していた製品がこの折り畳み式グラストリマー。三節棍のように折り畳みできる構造を備えており、未使用時でも収納スペースにも困らない仕様になっているのが特徴です。

外装箱の日本語ローカライズも完了済でした。。DIYユースの製品なのでユーザーの目につくように箱もしっかりとデザインされて箱のまま店頭に並んだ場合でも目を惹くようにしているとのことです。

参考展示品として、園芸機器以外のgreenworks24V充電式電動工具も展示していました。

こちらは空気入れやネイラーなど、より本格的な充電式電動工具の展示。

やまびこは、国内市場においてKIORITZ,新ダイワ,ECHOの3ブランドを展開しており、そのうち充電式製品としてはECHOブランドが存在しています。やまびこグループはプロユーザー向けの製品が多いため、今回のgreenworksブランドの取扱いによってライトユースの獲得を狙う意図があると考えられます。

greenworksブースのやまびこジャパン担当者の方に話を聞いた限りでは、今回のgreenworksの国内販売に関しては現実的な計画の元で製品展開を進めている印象を受け、日本市場の低価格向けOPE市場にある程度の影響を及ぼすほどの普及を見せるのではないかと考えています。この辺りは別途やまびこグループの戦略や日本国内の園芸機器市場の動向についてまとめて別記事化したいと思っています。

ちなみに、今回のやまびこによるgreenworksブランドの取扱いに関しては、やまびこグループの国内販売会社であるやまびこジャパンによる国内代理店販売であり、海外市場のgreenworksに対してやまびこグループが影響することは無さそうです。

ビルディDCKの今後の発売予定新製品を展示

電動工具ブランド DCKを扱うビルディ株式会社は今年も大きな小間でDCK電動工具の展示を行っていました。

ブース内ではタイヤも置かれており、展示品のインパクトを使って使用感を確かめられるようになっていました。最近は自動車整備産業での需要が大きいらしいとか。

「是非試してみて下さい」と言われ実際に穴を開けてみたのがDCKブランドの20Vハンマドリル。低価格寄りのブランドでありながらも、実際に使ってみるとフィーリングは他社のハンマドリルに匹敵する使い勝手でした。例え方としては変な言い方ですが、低振動機構がかなり上品な動きをしている感じがします、

ブース内では今後販売予定の新製品が展示していました。下の写真は90N・mクラスのドライバードリル KDJZ2090。

こちらは12Vシリーズの50N・mクラス ドライバードリル KDJZ1250。コンパクトサイズながらも十分なパワーがありそうです。

20Vシリーズの1,200N・mクラス インパクトレンチKDPB1228。このクラスは有力ブランドの独壇場でしたが、本機が発売すると価格的にかなり注目される製品になりそうです。

先ほどのインパクトレンチよりも少し小型のKDPB968。このサイズでも1,000N・mクラスのパワーがあります。

DCKブランドではハンディチェンソーの取扱いも始めるようです。

こちらはガイドバー300mmクラスのチェンソー。このクラスは他社がかなり強い印象ですが、今後の園芸機器拡充によっては検討するかもしれません。

一部の業界関係者を賑わせているらしい締結トルクの表示機能搭載がある40V充電式インパクトレンチの販売も近いようです。下の写真は、その40V充電式インパクトレンチ用バッテリーのPSE適合になったバッテリーラベルです。

最後の国内主力電動工具ブランド マキタ

安定のマキタブースです。マキタは製品を置くだけではなく、実際に製品を動かしているので見てて楽しいブースです。

こちらもタイヤが置かれていました。色々な方面から話として、自動車整備向けでエアツールからの買い替えや他社乗り換えで結構売行きが良いようです。

例年、マキタブースは展示会で未発表の新製品展示があるのですが、今回のTOOL JAPANでは無かったので少し残念でした。展示会直前で新製品の投入が大量に行われていたのでタイミングが悪かっただけなのかもしれません。とは言え、本来TOOL JAPANは商談展なので、そういう新製品お披露目を期待するのも少し違うのかもしれません。

AERO TOOLS 電動ジェットブロワー MK-2

株式会社シェードが展開するマキタ互換のAERO TOOLS 電動ジェットブロワー MK-2も見てきました。

MK-1は3Dプリンタ造形のボディなので強度面で若干不安な製品にも見えてしまいましたが、今回展示のMK-2は射出成型品になっており、見た目にもよい感じに仕上がっている製品になっていました。

実際にMK-2を使用してみたところ、小型化して先端形状も少し細くなっているのに、十分に大きな風量がありよい感じに仕上がっている製品になっていました。

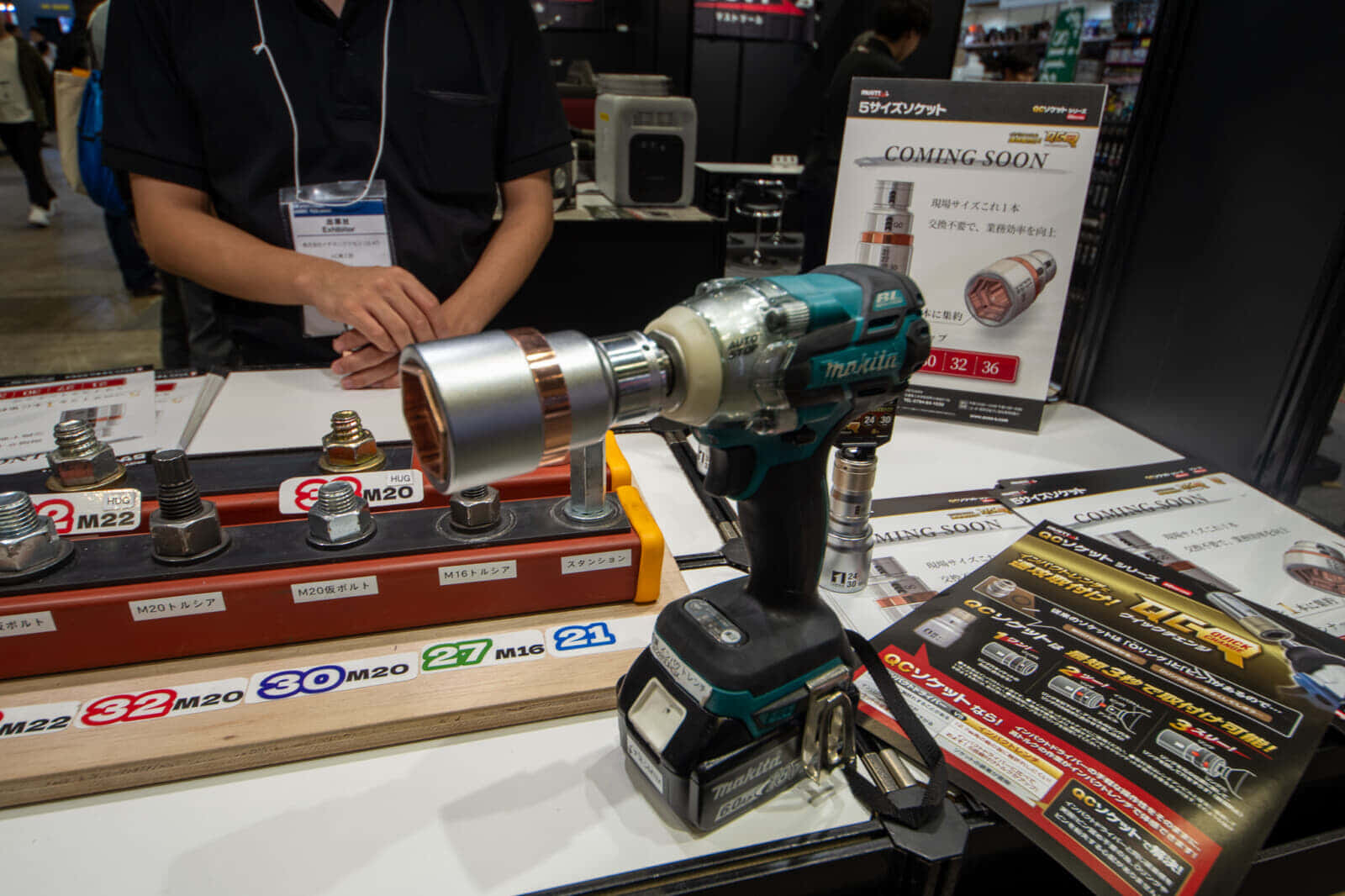

イチネンアクセス MUSTTOOL 5サイズソケットを開発中

電動工具向けのアクセサリを展開するイチネンアクセス MUSTTOLLブースでは、新製品 5サイズソケットを展示していました。

5サイズソケットは名前の通り1つのソケットで5種のボルトに対応するマルチソケットです。下の写真のような5サイズの異なるナットに嵌合する仕様になっています。

12.7sqに対応しており、ソケット本体の固定機構があるので固定ピンなどが不要で確実に保持できる構造を備えています。

5サイズ対応なのでソケットサイズも大きくなってしまうのですが、複数径のナットを使う現場などでは有用なアクセサリではないでしょうか。ただし本製品は現在開発中で、販売予定は早くても夏以降らしいです。

みのる産業 ECHO 50Vバッテリーアライアンス

こちらは農業Weekでの展示です。展示ブース内ではやまびこ ECHO 50V Batteryアライアンスのコードレス製品を展示していました。

50V Batteryアライアンスは、昨年の農業Weekでやまびこが提唱していたバッテリー共通化アライアンスです。昨年のみのる産業株式会社は、やまびこブース内で自走式マルチチェアーを展示していましたが、今年はプチ耕耘機を展示していました。

製品的には、同社のエンジン搭載モデル MFA-5Aをバッテリー式にしたものと考えられ、ECHO 50Vバッテリーは上手く使えばエンジンから置き換えやすいバッテリーなのかもしれません。

電動工具の展示会として一つの区切りも見えてきたTOOL JAPAN

TOOL JAPANとDIY HOMECENTER SHOWは毎年足を運んでいますが、電動工具分野に関しては年々縮小しているイメージが強くなっています。

この辺りに関して、筆者の指向性が新製品の情報収集を中心としているため何度も足を運んでいれば目新しさは無くなってしまうのも当然の事なのですが、電動工具に関しては、HiKOKIの展示ブースが消え、京セラの展示ブースが消え、国内の主要電動工具ブランドで展示を続けているのがマキタだけの状況になってしまったのが現在の国内電動工具の現在の状況だと思っています。

とは言え、別の考え方として、電動工具関連の展示会は1つの区切りを迎えている状況ではないかとも思っています。

この考え方は筆者の中でもまだ纏まってないのですが、電動工具は製品として多様化が進み過ぎた商材になってしまったため、「工具」として展示会を行うとターゲットユーザーを絞れないあやふやな商材になってしまったと思っています。現在の電動工具は、電動工具市場と呼ばれる市場は実際に存在しておらず、土木・建築・電気・自動車整備など、複数の業種が電動工具をそれぞれの現場で利用しているに過ぎず、電動工具を使う業界全体を「電動工具市場」として括ること自体に無理が生じているようにも感じます。

そういう意味で、今後、多様化が進んでいる現在の電動工具は「工具」と言う製品カテゴリに納めて展示会を行うよりも、業種ごとに最適化した形で展開を行った方が戦略としては有効なのかもしれません。

とはいえ、従来のターゲットユーザーである大工工事業や建築関連業の現場ユーザーを対象とした商談展が存在しないのも現状であり、結果として「工具」という枠組みでそれらを一括して扱うしかない、というのが現在の工具展示会の立ち位置ではないかと考えています。