目次

海外のRYOBIブランドパワーツールとは何か

海外で販売されている電動工具には、RYOBIと呼ばれる黄色の蛍光色をブランドカラーとする電動工具ブランドがあります。

海外地域のRYOBIパワーツールの譲渡から四半世紀となる25年が経過しており、現在はその背景も知らない方も多いので、今回の記事では海外地域のRYOBIパワーツールと日本国内のRYOBIブランドの電動工具について解説します。

日本にはかつてRYOBIブランドの電動工具がありました。このRYOBIブランドの電動工具は国内企業であるリョービ株式会社が1968年から展開を行っている電動工具ブランドであり、日本市場の電動工具製造販売に留まらず、北米を始めとする世界各国でRYOBIブランドの展開が行われていました。

2025年時点において、電動工具としてのRYOBIブランドの製造販売に国内企業のリョービ株式会社は関与しておらず、香港の企業であるTTI (テクトロニック・インダストリーズ)による展開が行われています。当サイトは、TTIが展開するRYOBIブランドパワーツールを”TTI RYOBI”と呼称しています。

TTI RYOBIは、北米を始めとして欧州、オーストラリア、ニュージーランドで展開を行っており、蛍光色の黄色と灰色の2トーンカラーをブランドカラーに充電式電動工具を中心に製品を開発しています。

バッテリーシリーズは差し込み式の18V ONEシリーズ、園芸機器を中心とする40Vシリーズ、大型園芸機器の80Vシリーズ、USB充電可能な小型のUSB LITHIUMシリーズを展開しており、DIY層向けの低価格ブランドとして普及しています。

TTI RYOBIの製品はDIYなどのライトユーザーをターゲットにした製品開発を行っており、ユニークさにおいては各電動工具ブランドの中でもトップクラスになっています。例えば、USB LITHIUMは家庭向けに開発された小型のバッテリー交換式の充電式製品シリーズであり、小型ドライバからグルーガン、電動清掃ブラシなど家庭での使用を想定した製品が行われています。

TTIグループ傘下の企業は規模が大きく、情報を公開していない点も多いので全貌は不明なのですが、TTI RYOBIの研究開発に関しては米サウスカロライナ州アンダーソンにあるTTI Innovation Centerに集約されているようです。実際に海外の動画配信者の方はTTI Innovation Centerを訪問しており、TTIが所有するブランドのRYOBIについての解説を受けています。

ちなみに、筆者は2025年7月に同じTTI傘下であるミルウォーキーツール・ジャパン様のお誘いでウィスコンシン州のMilwaukee Tool本社に訪問していますが、Milwaukee Toolの拠点にRYOBIブランドの製品はありませんでした。このことから、TTIとして一元的な製品開発統制が行われている訳では無く、ブランド毎に独立した統制によって製品開発が行われているものと考えられます。

RYOBIパワーツール海外事業がリョービ株式会社の手を離れた理由は当時の経営不振

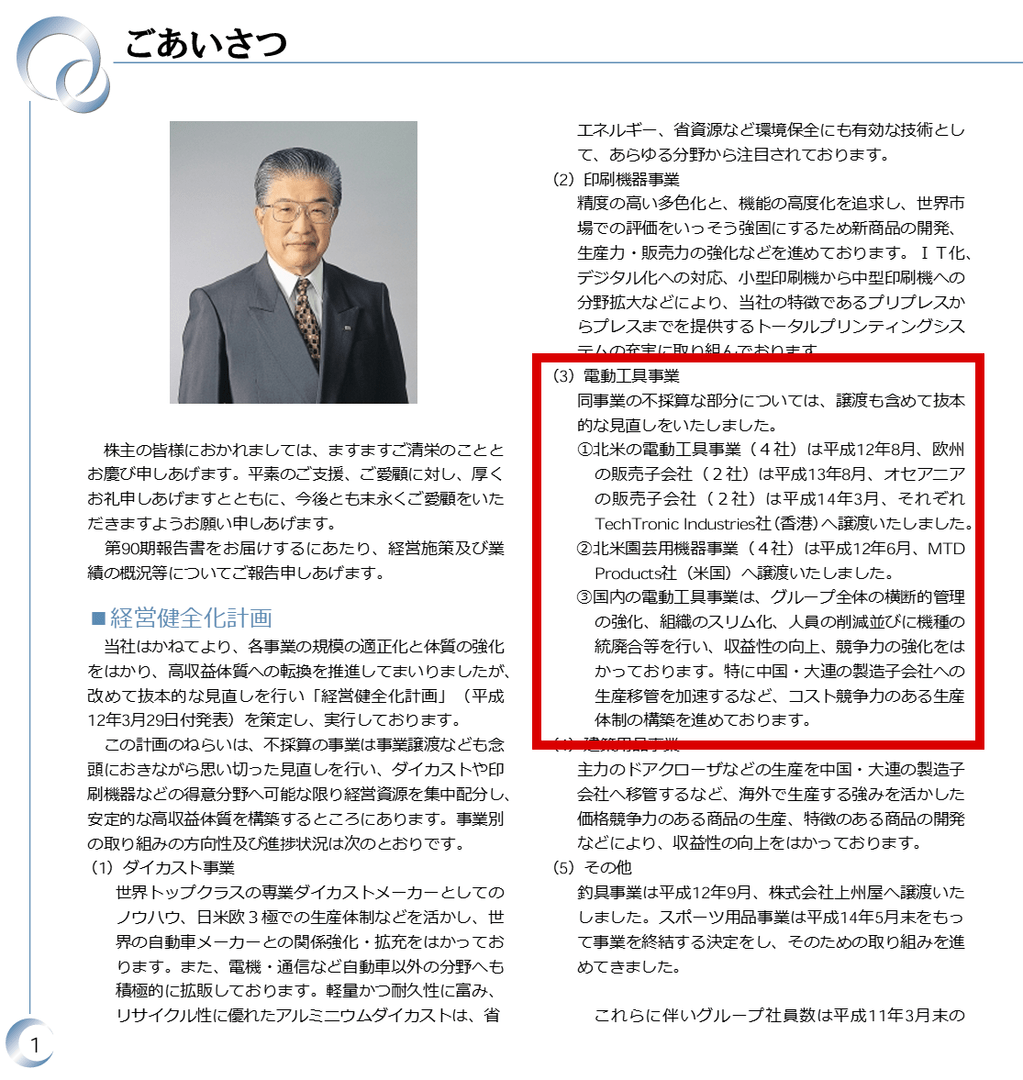

リョービ電動工具の海外事業がRYOBIの手を離れた理由には、1990年代後半から2000年代初頭にかけてのリョービ株式会社の厳しい経営環境が背景にあります。

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、リョービは厳しい環境に直面しました。バブル崩壊後の景気の長い低迷で国内の売れ行きが弱く、海外向けはユーロに対して円が強くなった影響で値下げ競争が激しくなりました。とくにパワーツール、釣具、ゴルフ用品といった完成品を販売する事業は売上が上がらなくなり、特にパワーツール事業は事業が継続できない程の売上の落ち込みを記録するほどでした。

こうした流れを受け、同社は2000年に事業の立て直しを決めます。強みであるダイカストや印刷機器に集中し、もうけが出にくい分野は思い切って見直しを行う”経営健全化計画”を打ち出しました。その中で、パワーツールの海外事業は、販売会社や在庫、修理網を維持するための費用がが重く、為替や値下げの影響も受けやすいのが課題でした。

そこで北米のパワーツール関連の資産を香港TTI社へ渡し、同じ時期に北米の園芸機器はMTDへ売却しました。翌2001年にはイギリスやフランスの販売会社をTTI側に移し、欧州での「RYOBI」ブランドの恒久的な使用権を与えます。2002年にはオーストラリアとニュージーランドの販売会社もTTIに移し、国内パワーツール事業では機種の整理や原価の見直しを進め、生産の一部を中国・大連へ移すなど、経営体制を身軽にしています。

ちなみに、リョービの北米園芸機器事業に関しても、同時期に北米MTD社への譲渡を実施しましたが、それも2004年にTTI社へ売却されており、北米地域におけるRYOBIブランドの事業は最終的に全てTTI社に譲渡されています。

現時点で日本市場におけるTTI RYOBIの正規展開は無い(例外あり)

TTI RYOBIの製品は主に北米地域で展開している電動工具ブランドであり、TTI RYOBIを取り扱う日本法人も無いため日本国内での購入はできません。

特に、RYOBIブランドの取扱いが厄介で、TTIは海外地域でRYOBIブランドを扱うライセンスは所有しているものの、日本においてRYOBIブランドを使用することができません。

また、TTI RYOBIブランドはDIY層を中心とするライトユーザー向けのブランドであり、想定される主要取扱店はホームセンターになります。国内ホームセンターの傾向として、海外ブランドの電動工具に対して積極的に販売棚を確保して販売を行う事例はあまり確認されていないため、実際に日本市場での展開が行われたとしても相当の難が出るものと想定しています。

ただし、TTIを主導とする日本市場でのTTI RYOBI製品の正規販売が行われる可能性は低いもの、代理店によってTTI RYOBIの販売が行われる可能性は十分にあります。実際、当サイトが把握している限りでは、TTIが持つHomeliteブランドとしてTTI RYOBIのコードレス扇風機 P3340を正規販売している国内代理店の事例を確認しています。

日本市場においてはリョービ株式会社がRYOBIブランドの商標を持っているため、TTI RYOBIの製品をRYOBIブランドとして販売することはできませんが、それ以外のブランドの名前を冠することによって国内販売を実現しているようです。

ちなみに、同じTTIグループのミルウォーキーが日本市場での正規販売を開始しましたが、TTI RYOBIの取扱いは行っていません。MilwaukeeとTTI RYOBIは同じTTIグループ内の企業ではあるものの、筆者の把握している限り、企業として独立性が強く実態としても別企業であるため、ミルウォーキーツール・ジャパンがTTI RYOBIを取り扱うことは今後も無いだろうと想定しています。

日本のRYOBI電動工具も京セラが買収し、日本におけるRYOBIブランドは消滅

リョービ株式会社の電動工具は国内市場に限りRYOBIブランドとしてリョービの手で事業が継続していましたが、2018年に京セラに事業譲渡が行われ、リョービ株式会社によるパワーツール事業は終了しています。

事業譲渡時点ではRYOBIブランドも継続していましたが、2020年に新たな電動工具ブランドである”KYOCERA”が展開され、翌年の2021年にRYOBIブランドの販売終了がアナウンスされました。

現在、日本国内における電動工具ブランドとしてのRYOBIは完全に消滅しており、一部のRYOBI製品やRYOBI時代のアフターサポートは全て事業譲渡後に発足した京セラ子会社である京セラインダストリアルツールズが継承しています。

もしリョービがあと5年パワーツール事業を保持していたら

電動工具ブランドとしてのRYOBIは完全に姿を消してしまいましたが、リョービ株式会社は現在も経営を続けており、ダイカストやドアクローザーなどの建築用品、オフセット印刷機による堅調な経営によって、ここ5年間の経営では右肩上がりの売上高増を実現している企業となっています。

リョービは2000年の時点で不採算事業として海外市場でのRYOBIブランドを手放して現在まで続く堅調な企業経営に繋がったわけですが、もし仮に2000年代前半の苦境に耐え忍び、2005年からのリチウムイオンバッテリーによる充電式電動工具市場の波に乗れていたならば、リョービは世界的な電動工具メーカーとしても名を馳せる企業になっていたのかもしれません。

画像引用:TTI Investor Presentation 2024

画像引用:TTI Investor Presentation 2024

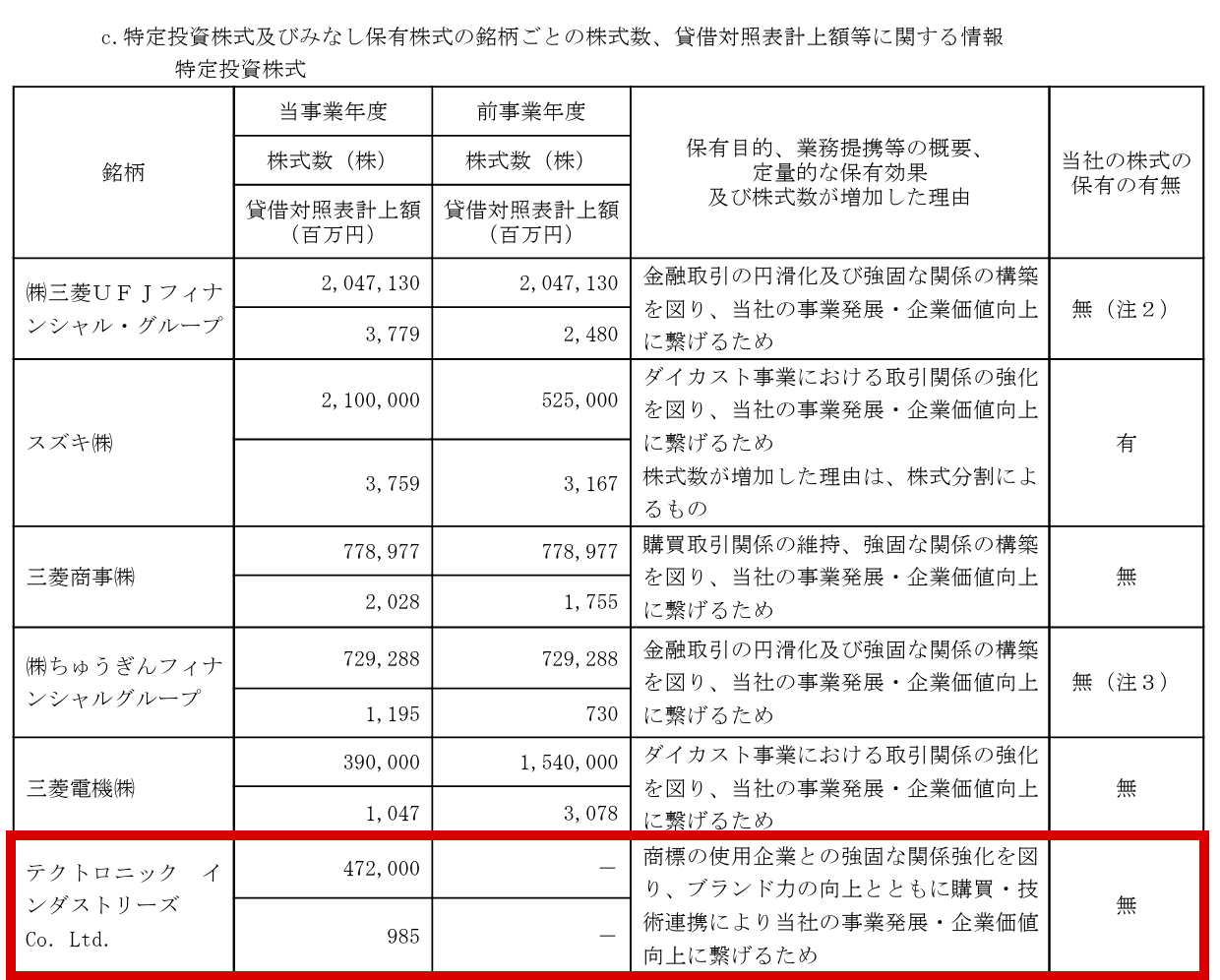

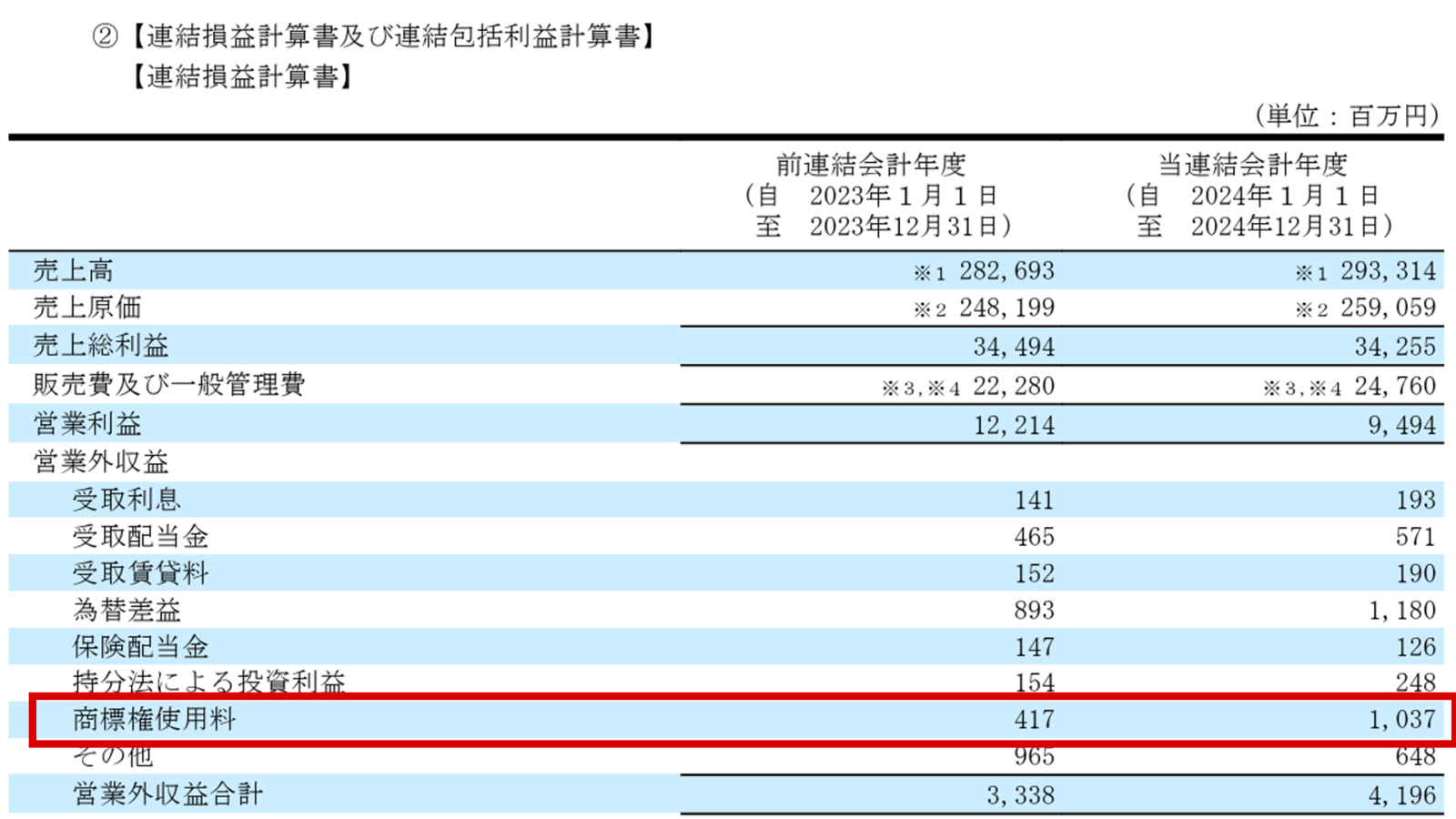

ちなみに、リョービ株式会社の有価証券報告書の損益計算書を見ると「商標権使用料」が計上されているので、RYOBIブランドは譲渡した訳では無く、ライセンスとしてロイヤリティを受け取っているようです。(ただし、TTI経営報告書 (2001年)ではオーストラリアおよびニュージーランドのロイヤリティ無料の記述があるため、地域によって契約が異なる様子)

さらに、現在のリョービ株式会社はパワーツール事業は持たないものの、2024年度から「購買・技術連携により当社の事業発展・企業価値向上につなげるため」としてTTI社の株式保有を始めているので、もしかしたら今後リョービ株式会社とTTIの間で今後何かしらの動向があるかもしれません。