目次

NITE SAFE-Liteの報告で特定の事業者の互換バッテリー発火が多発

最近、製品事故情報を公表しているNITE (製品評価技術基盤機構)のシステムが変わり、季毎に公開していたPDF形式のリストから、NITE SAFE-Liteと呼ばれる検索システムになり一元的に製品事故情報を検索できるようになりました。

筆者は不定期にNITE発信の事故情報をチェックしており、マキタ互換バッテリーに関する製品事故の状況を確認していたのですが、NITE SAFE-Liteで一元的に検索できるようになったことで、気になる項目を見つけました。

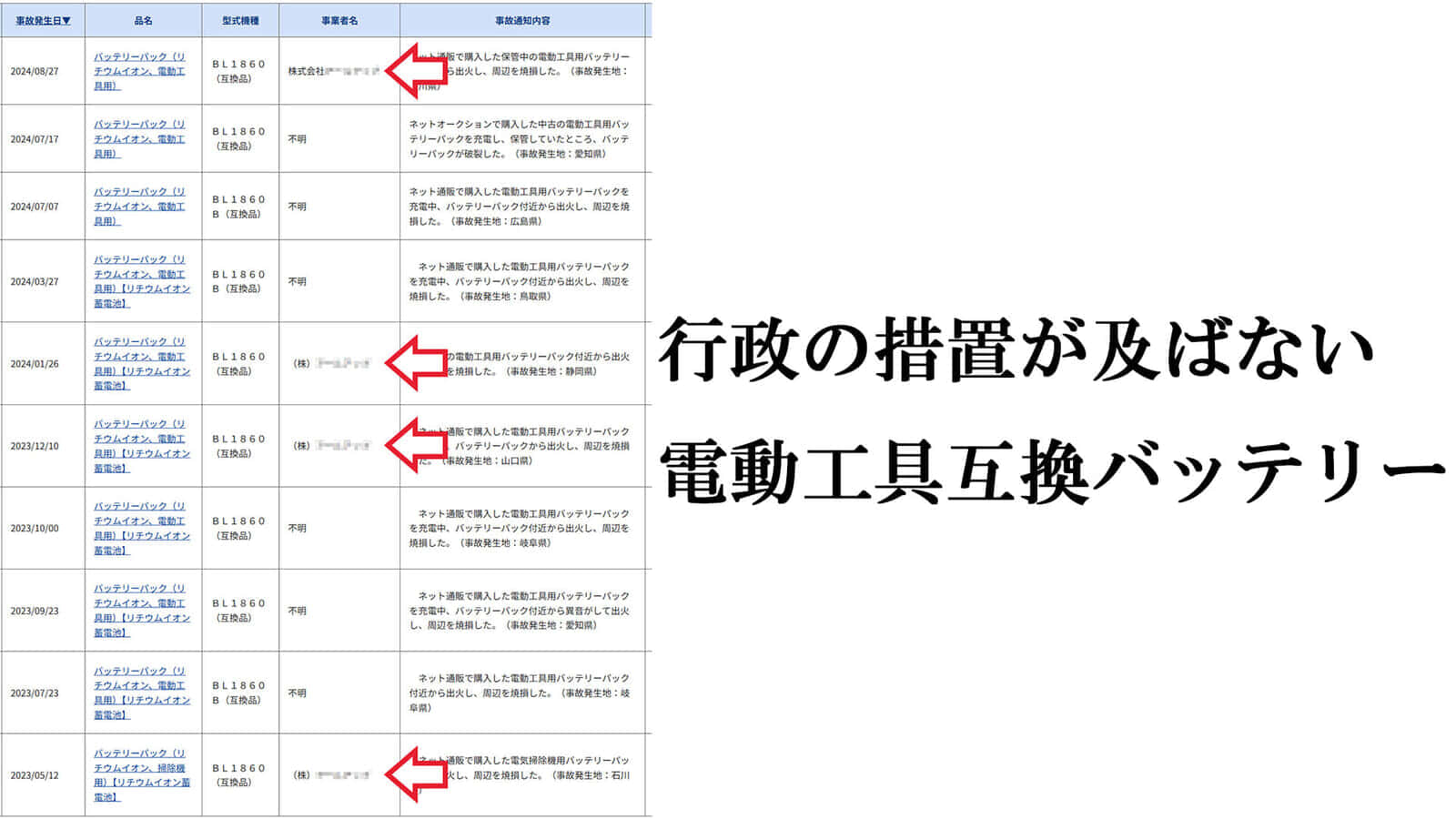

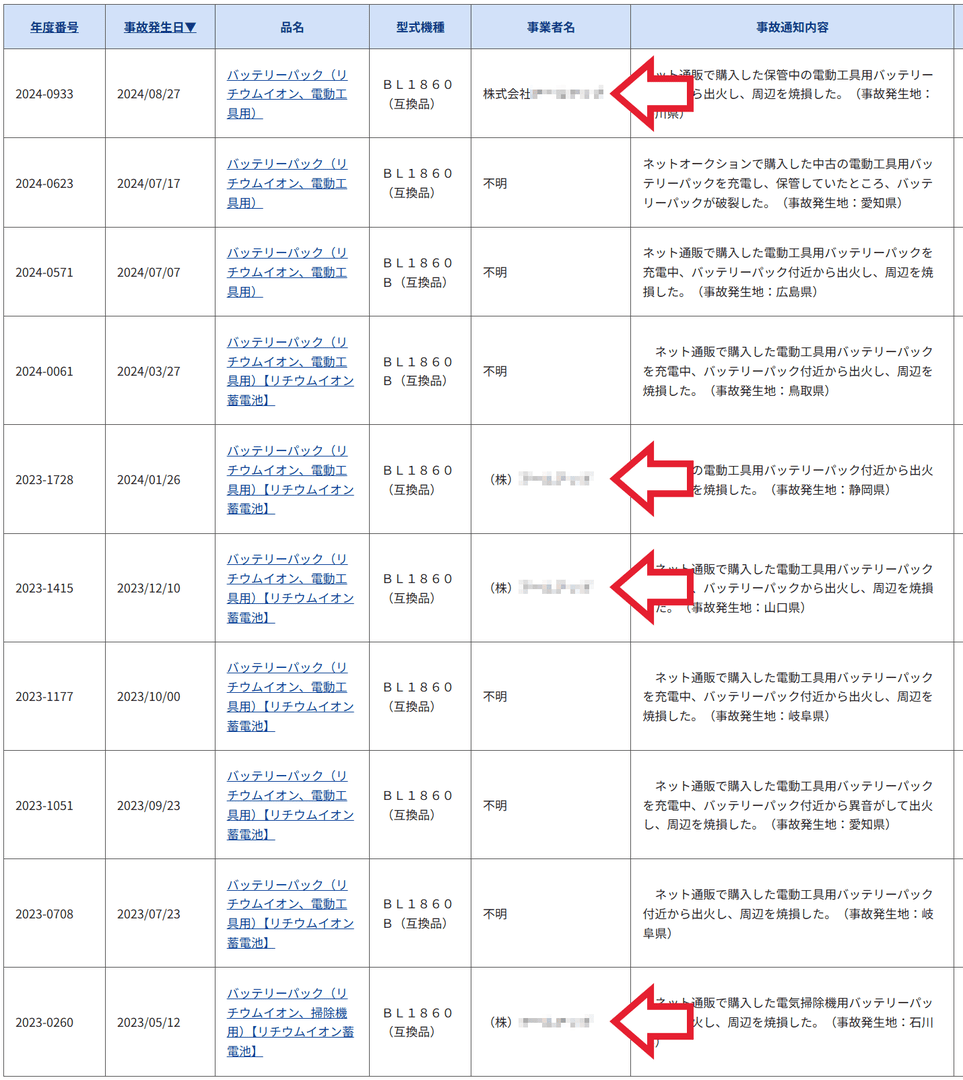

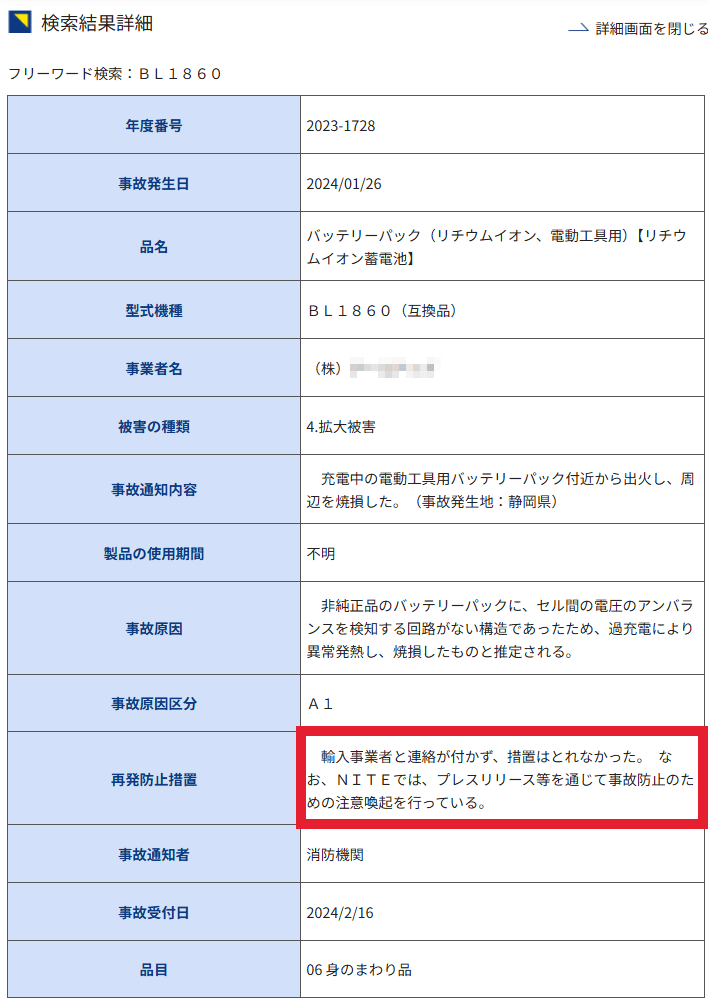

上の画像はマキタ18Vバッテリーの互換バッテリーで検索した結果ですが、多くは「不明」となっている事業者名の項目に特定の事業者名が記載されている項目が増えていることに気付きました。

その事業者が関わっている事故詳細を見てみると、再発防止措置の項目に「輸入事業者と連絡が付かず、措置は取れなかった」と記載されています。

互換バッテリーの発火に関しては、ほとんどのケースが事業者名「不明」であり、再発防止措置については「輸入事業者等が不明であるため、措置はとれなかった」が互換バッテリーにおける発火事故における定番の措置でした。

事業者名「不明」に関しては、バッテリー発火の際に事業者名が書かれているラベルまで燃え尽きてしまい、事業者責任を問う以前に相手が分からず泣き寝入りしてしまうのが大半なのですが、赤矢印の事例については、事業者が記載されているにも関わらず然るべき対応が行われず有耶無耶な措置内容となっています。

この措置内容に関しては、「電気用品安全法に基づくPSEマークに事業者は記載されていたが、事故発生の詳細は不明で行政指導もできず、事業者に対して対応や責任を取らせることができなかった」と捉えられるような内容であり、筆者は、互換バッテリーにおいて想定され得る最悪の事例が発生したものと考えています。

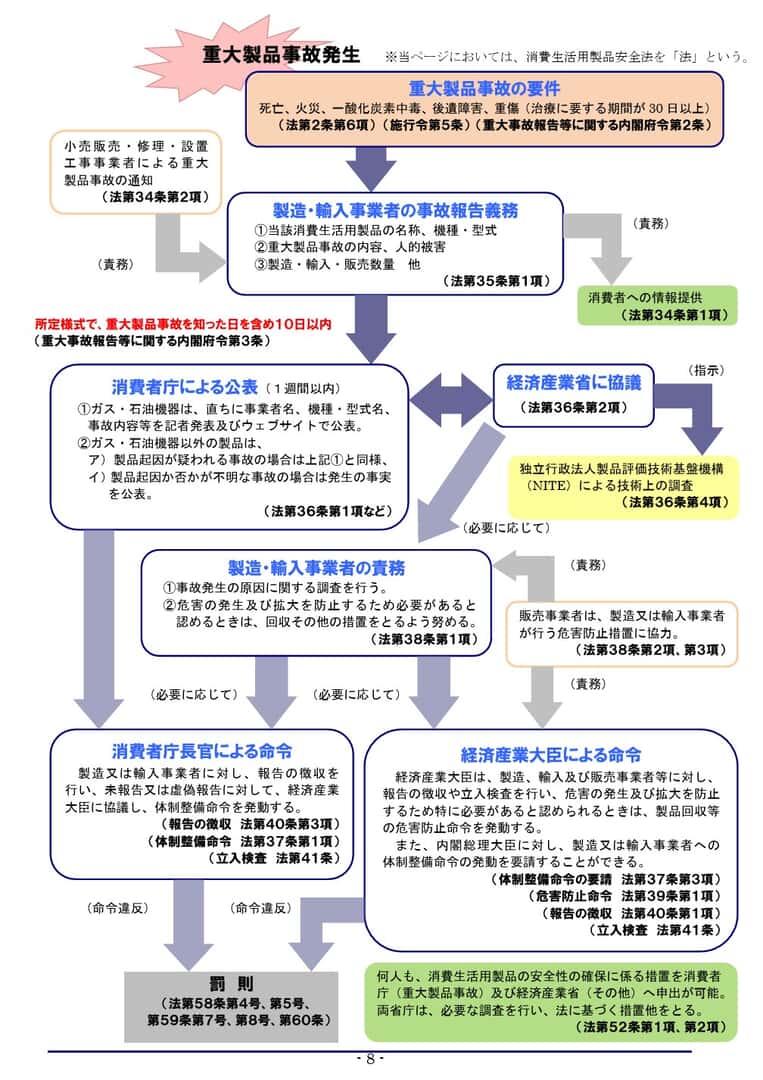

重大製品事故発生の際には事業者の責務がある

ここで話は製品事故が発生した時の大まかな流れになります。電動工具用バッテリーの場合、リチウムイオンバッテリーの発火に伴う火災事故が最も想定されます。

火災のような重大製品事故が発生した場合、基本的には消費者庁か経済産業省に事故が通達され、事業者は消費生活用製品安全法 第三十八条に基づいて、製品事故が発生した原因に関する調査を行わなければならないとされています。

画像引用:製品事故情報報告・公表制度の解説~事業者用ハンドブック2023~|消費者庁経済産業省

実際の火災事故の原因調査後の対応としては、全ての火災事故が必ずしもリコールや自主回収になるわけではなく、バッテリーパックの設計的な不備が見つからず、調査で明確な発火原因が見つからなければ「注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする」となり、経過観察となる場合がほとんどです。

しかしながら、先ほどの事例で書かれているのは「輸入事業者と連絡が付かず、措置は取れなかった」であり、短期間の間に同じ事業者で4件も火災事故が発生していながらも、その事業者に対して行政的な対応が及ばなかったのは相当深刻な事態であると考えられます。

引用:事故情報特記ニュースNo.86|NITE

現在も複数の互換バッテリーブランドで販売が続いている

今回の「輸入事業者と連絡が付かず、措置は取れなかった」とする事業者名に関しては、NITE SAFE-Liteにアクセスすれば検索して確認できます。

当記事において該当する事業者名は掲載しておらず心苦しいのですが、その理由としては、NITEが今回のような結論とした詳細が不明である点、同名の企業が存在している点、互換バッテリーはブランド名で販売されているのが大半であり事業者名で調べても該当する互換バッテリーが検索されない点を理由としています。

製品販売ページのレビュー投稿写真や互換バッテリーの検証を行っている配信動画で映っているラベルを見ればPSEマークの横に書かれている事業者名は確認できますが、今回の事業者に関しては複数の互換バッテリーブランドに渡って販売を行っており、さらに同じブランドでも輸入事業者が異なる場合もあるようで、購入して手元に届くまで実際の事業者名を確認することは難しいと考えられます。

さて、筆者の互換バッテリーの認識は「普及している大半の互換バッテリーが純正品相当の安全性を担保できているものではなく、普通のユーザーに対して推奨できるような製品ではない」です。ブランドや個体差を吟味しなければ事故リスクがあるような製品は市場として未熟な状態であり、マニア層のユーザーなら別として、一般ユーザーに対して「互換バッテリー」と呼ばれる分野の製品を推奨することは難しいと考えています。

一応、互換バッテリーであったとしてもPSEの改正や厳格化によって事業者名の記載が徹底され、製品事故に遭遇しても事業者責任を問うことで最低限の消費者保護は図れているものであり、過去には互換バッテリー事業者による自主回収も行われた実績もあったため、ある程度の消費者保護は機能するものと考えていましたが、今回、改めて事業者責任が問えない事態が発生したのは大きな問題であると捉えられます。

最近の互換バッテリーブランドの中には、適切な方法でPSEに適合しマキタ純正バッテリーに限りなく近い形の互換バッテリーを取り扱う事業者も存在しているものの、その一方で、事業者の実態が不明で事故が多発しながらも行政の対応すら及ばない極めて危険性の高い互換バッテリーも流通している点は考慮する必要がありそうです。