前回はリチウムイオンバッテリーセルの観点から互換バッテリーの検証を行いましたが、今回は電気用品安全法(PSE法)の「別表第九 リチウムイオン蓄電池」を参考に互換バッテリーのPSE適合について検証を行います。

互換バッテリーの販売ページなどには大きく「PSE取得済」と書かれている場合がありますが、そもそも丸形のPSEは審査して取得するものではないので、この時点から少し胡散臭さがあります。

目次

PSEは互換バッテリーの安全を証明できるのか

2019年2月1日から、モバイルバッテリーが電気用品安全法(PSE法)の規制対象になりました。それに伴ってネット販売で販売される互換バッテリーも「PSEマーク」が表記されるようになりました。

PSEマークの運用基準を定めている電気用品安全法では、メーカーおよび輸入者が実施するべき試験概要が定義されています。

リチウムイオン機器に記載される丸形のPSEマークに関しては、自ら確認を行えばPSEマークを表示できると定められており、公的機関による検証や適合確認を行わなくても自主検査によって表記できるのが特徴です。

つまるところ、丸形のPSEマークはメーカーおよび輸入者が自主的に付けるマークであり、極端な話、メーカーにとって都合のいい解釈で試験を行いPSEマークをつけたり、最悪の場合、試験を実施しなくてもPSEマークつけたりすることもできます。

今回は「電気用品安全法の別表第九 リチウムイオン蓄電池」を参照し、「PSE認証」と記載された互換バッテリーが本当にPSEに適合しているかの検証します。検証には破壊を前提とするものや回路図、高価な測定機器が必要な項目もありますが、本記事で行う検証では外観からの回路構造の推測と構造的な面から検証を行います。

「3(11)過充電の保護機能」の解釈に問題あり

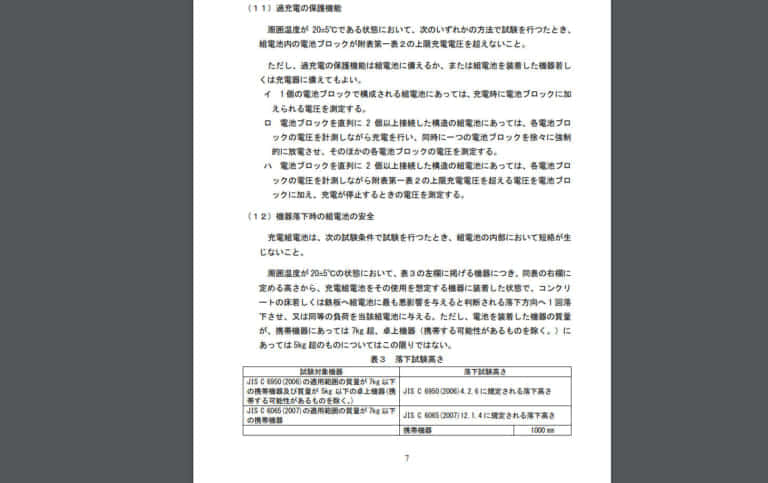

電気用品安全法の別表第九 リチウムイオン蓄電池上の「3 予見可能なご使用における安全性(11)過充電の保護機能」の項目には、過充電時の保護機能の挙動に対する試験方式について記載されています。この項目では、下記のように記載されています。

(11)過充電の保護機能

周囲温度が 20±5℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を行つたとき、

組電池内の電池ブロックが附表第一表2の上限充電電圧を超えないこと。

ただし、過充電の保護機能は組電池に備えるか、または組電池を装着した機器若し

くは充電器に備えてもよい。

イ 1 個の電池ブロックで構成される組電池にあっては、充電時に電池ブロックに加えられる電圧を測定する。

ロ 電池ブロックを直列に 2 個以上接続した構造の組電池にあっては、各電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロックを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定する。

ハ 電池ブロックを直列に 2 個以上接続した構造の組電池にあっては、各電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表2の上限充電電圧を超える電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。

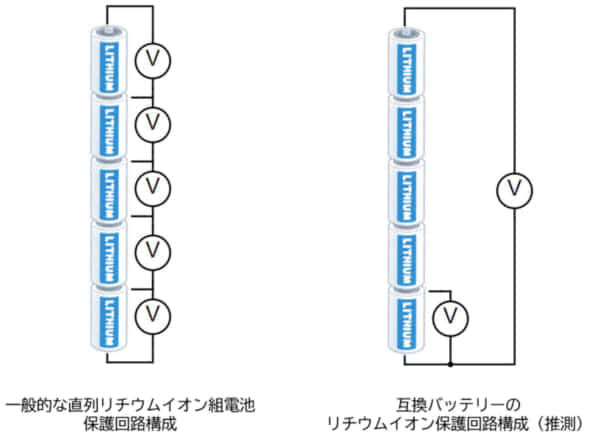

これは、直列構成のリチウムイオン組電池において「各電池ブロックの過充電状態を検出できる構造にし、電圧異常時には充電停止する仕様」を明記している訳ですが、試験では全セルのブロックの測定を明示していますが、保護回路の設計的に全セル監視を必須とするものではありません。

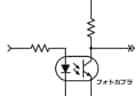

例えば、電動工具の互換バッテリーの保護検出方式は電池ブロック1つと全体電圧を測定する構成になっています。

この方式でもPSEで定めている試験の条件を満たすことはできますが、セルアンバランスが発生する全ての電圧バランスの状態を網羅するものではなく、電池ブロックの電圧バランスが崩れた場合に過充電状態になったことを検知できなくなる可能性があります。

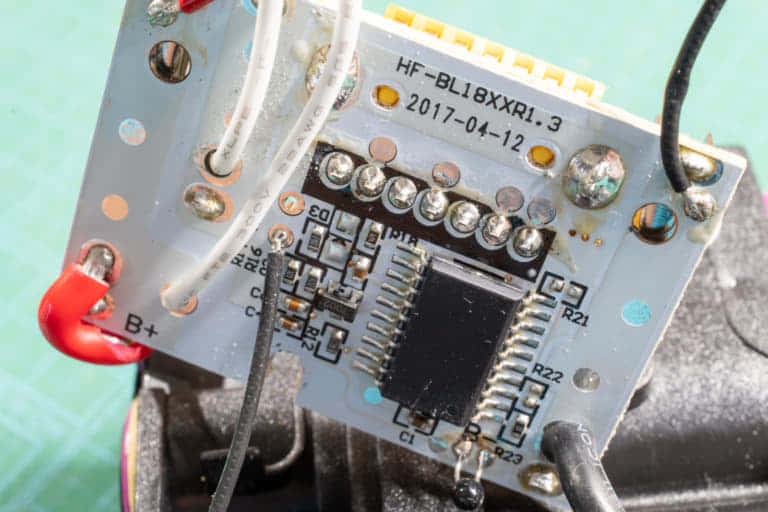

今回確認した互換バッテリーは右図のような構成になっていると推測され、リチウムイオンバッテリーの異常を検知するには不十分な構成になっているもの予想される(右図)

マキタの互換バッテリーに使われている基板は各互換メーカー間でほぼ同一構成の保護回路が採用されているため、PSEの適合基準を満たしているマキタ互換バッテリーは非常に少ないものと推測されます。

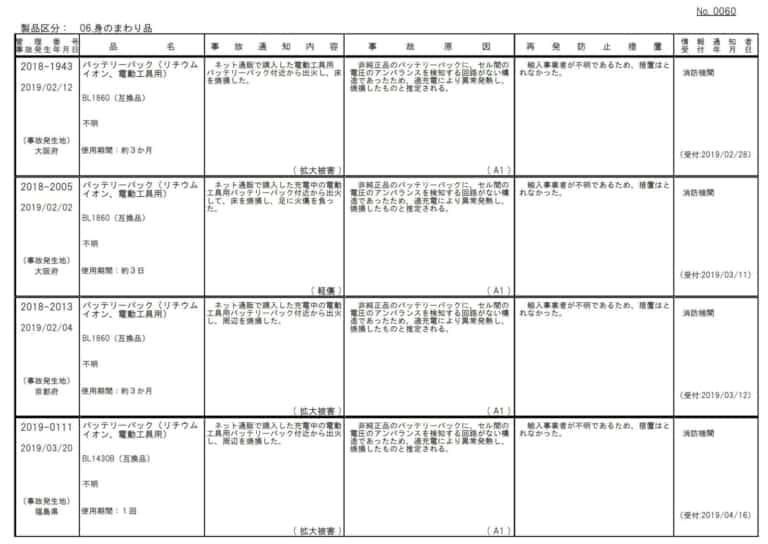

参考:令和元年度事故情報収集結果(R01年度第2四半期)|NITE

その他、気になった所

その他、互換バッテリーのいくつか気になる点があったので、写真と共に解説します。この項目ではPSE上指摘される問題ではないものの、耐久性や台数が増えた時に不具合が発生すると考えられる部分を解説します。

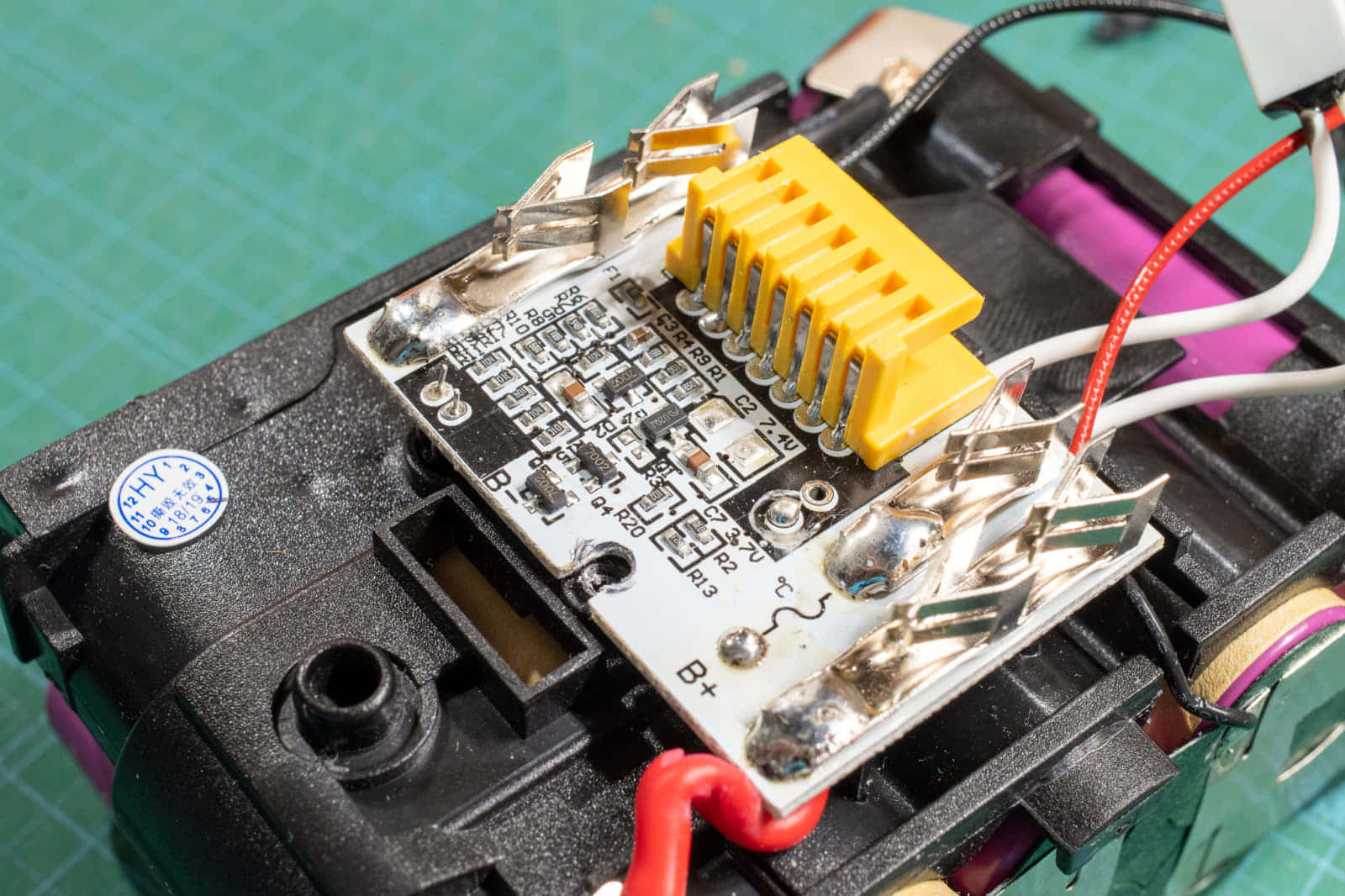

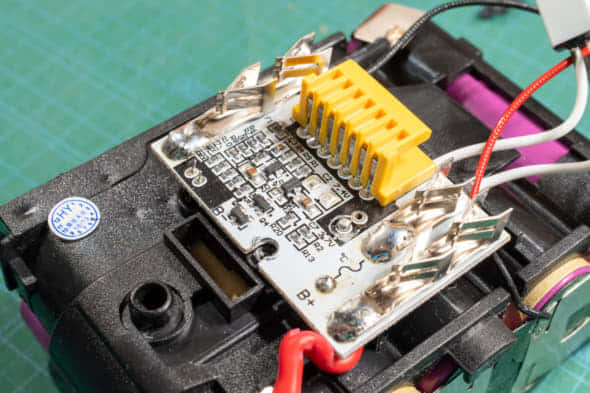

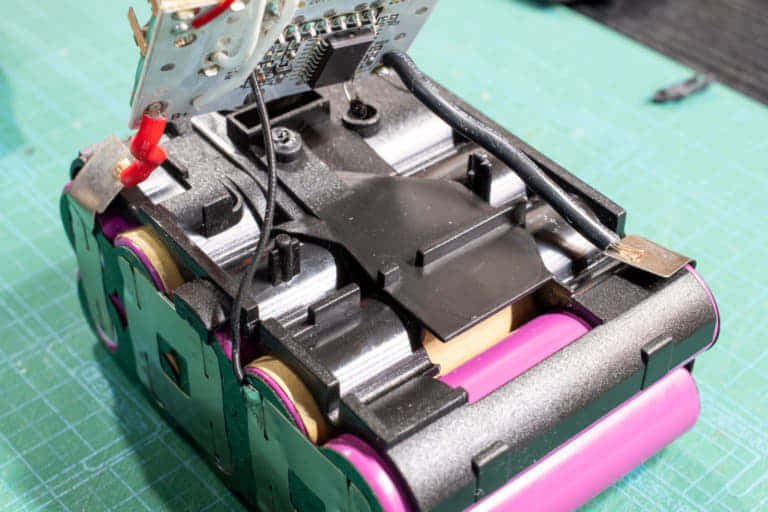

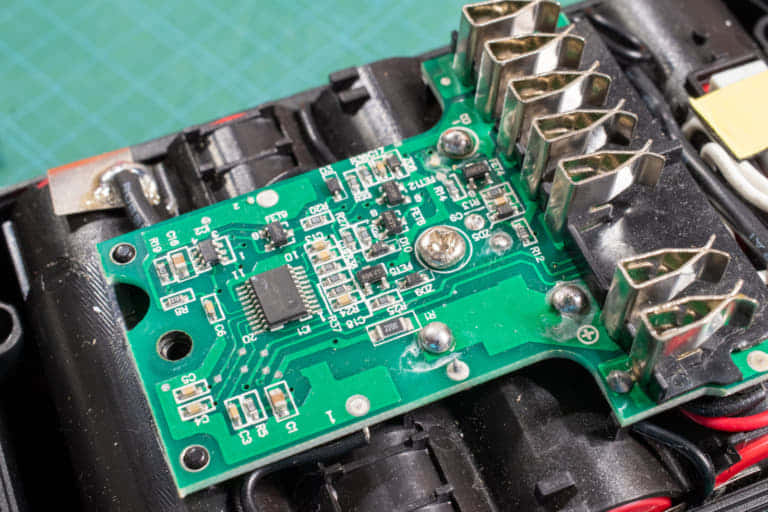

保護回路がむき出し

保護回路はホコリや金属粉の付着によって回路が誤作動する可能性があるので、純正品のバッテリーでは保護回路をシリコン等で全面コーティングしています。しかし互換バッテリーはコーティングが無くむき出しの状態となっています。回路が誤作動すると保護機能が動作しなくなる恐れがあるので非常に危険です。

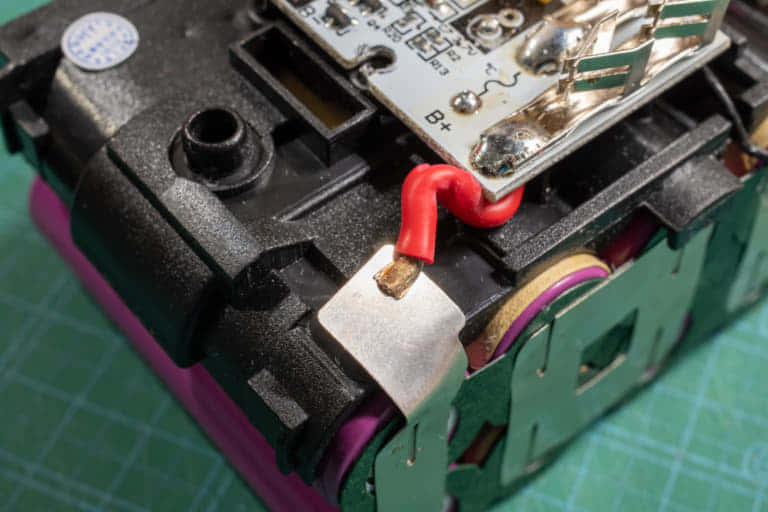

タブと配線の溶接が安定していない

純正品はタブを直接基板にはんだ付けする方式を採用してしますが、互換品では配線の溶接によって接続されています。溶接による配線の場合、素線全てを溶接する事が難しく、振動や衝撃による溶接はずれが懸念されます。

プラス側は綺麗に溶接できているものの、マイナス側の素線は少し外れかけている部分があり、品質は安定していないものと推定されます。

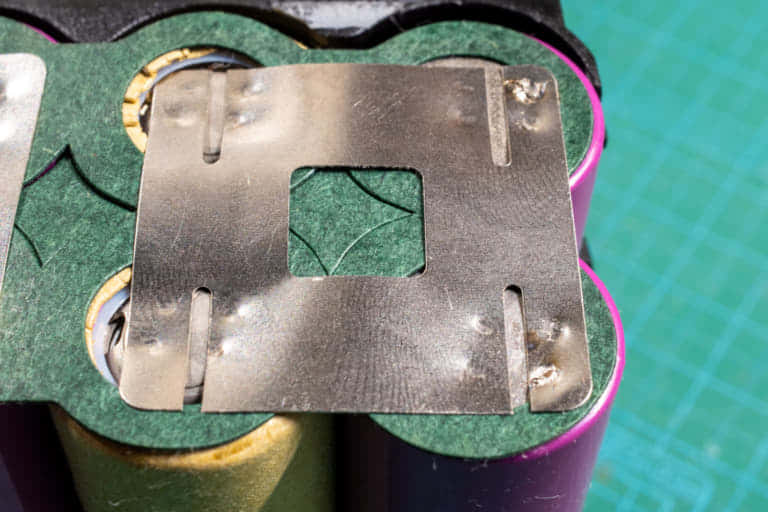

スポット溶接が安定していない

タブと電池のスポット溶接形状を観察すると、右側のスポット溶接が絶縁紙を巻き込んでタブが変色させるほどの高熱状態になっていたことが確認され、あまり良い溶接状態になっていない事が確認できます。

溶接の状態が良くないと衝撃による溶接破断や溶接部位の抵抗値上昇による発熱でバッテリーセルを熱破損させる危険性が高くなります。

電池ケースとバッテリーセルの干渉

電池ケースの成形に使う金型が良くないのか、電池ケースのセルが収まる部分が欠損しています。この部分がバッテリーセルと接触してセル窪んでしまっています。この状態だと振動や落下時などにセルに応力が加わり発火する懸念があります。

本来、互換バッテリーはユーザーにとって歓迎すべき製品なのだが

現在の電動工具は事実上純正品しか選択肢がなく、ユーザーにとって予備バッテリーの購入は高価な純正品を購入せざるを得ない状況となっています。そんな中で、メーカーに縛られない互換バッテリーの存在はユーザーにとって歓迎されるべき製品であると考えています。

しかし、現状の互換バッテリーは低レートセル採用と保護機能を省いたコストカットによる粗製濫造品が蔓延しているのが実情であり、ユーザーへの危険性を度外視してまで販売される超低価格なバッテリーの氾濫は、電動工具を使用する業界全体にとって良い事ではありません。

電動工具のバッテリーは取り外し可能・持ち出し前提のバッテリーとしては体積も大きくエネルギー量も大きいため、万が一の発火時には周囲を巻き込む事故に繋がる可能性の高い製品です。そのため、電動工具メーカー各社はバッテリーの安全性に最大限配慮し、メカ・回路的に考え得る限りの安全構造を組み込んでいます。

特に、直接構成のリチウムイオン組電池では各ブロックの電圧監視する電池保護ICの搭載がほぼ必須となっており、充電電圧監視は直列の全ブロックについて別個に行わなければなりません。 直列構成のリチウムイオン保護回路においてはこのような目的に設計された専用のICを用いて行うのが常識とされています。

この保護ICを省いている互換バッテリーはリチウムイオンバッテリーを扱う製品そのものとして致命的な構造となっており、電動工具の互換バッテリーはリチウムイオンを使用する製品の中でもトップレベルの事故危険性を持つ製品であると結論付けざるを得ない状況であると考えられます。

中には、純正品と同等のバッテリーセルを使い、PSEの適合を満たしている互換バッテリーも存在するのかもしれませんが、ユーザー側での検証手段が限られており、同じ製品が継続的に販売されるかの保証もない以上、周囲をも巻き込みかねない事故危険性を内包する互換バッテリーの使用はやはり控えた方がいいのかもしれません。