目次

動作不具合品で購入したLEDデスクライト Bsize STROKE2

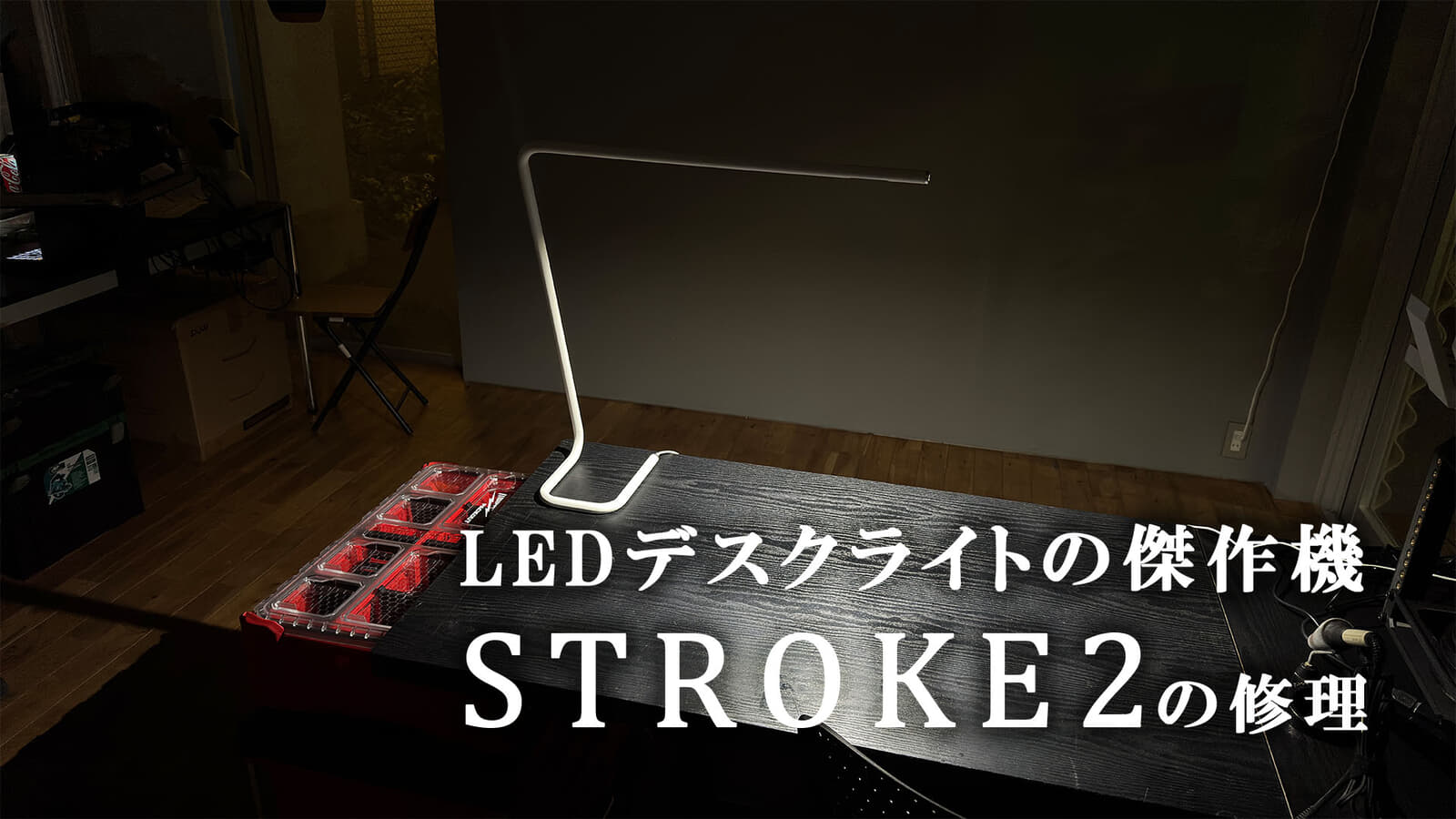

今回修理をするのは、BsizeのLEDデスクライト STROKE2です。

Bsizeと言えば、耳にしたことがある方も多いメーカーだと思います。2010年初頭に一人で家電メーカーを立ち上げたハードウェア・スタートアップとして話題になっていた企業でであり、メディアに多く露出していました。現在は子供見守り機器のBoTトークを販売していますが、その起点となった製品がLEDライトのSTROKEです。

このSTROKEシリーズは、色再現性 Ra98が特徴のLEDライトです。Raは100に近いほど自然光(太陽光)に近いことを表しており、蛍光灯や一般的なLEDライトがRa70~80、Ra95以上が高演色形と呼ばれており、博物館や印刷業に採用され、目の疲れを軽減する効果も期待することから読書灯としても有効な製品です。

二世代目モデルであるSTROKE2を最後に2021年頃から完売状態となっており、事実上の生産終了製品となっています。中古流通も決して多い製品ではなく、市場に限られた数しかなく、今回、偶然入手できた貴重な製品なので修理して再び使えるようにしてみます。

現象|電源ボタンを押しても反応しない

不具合現象としては、上部側面にある電源ボタンに増えてもLEDが点灯しない状態でした。

STROKEは発光部の先端部が接触スイッチとなっていて、正常動作する製品であればスイッチ部に触れるだけでLEDが点灯し、もう一度触れると中モードに移行して少し暗くなり、さらにもう一度触れるとOFFになる動作仕様になっています。

外観には特に目立った傷は無く、付属の15V ACアダプタもテスターと電子負荷に接続して確認した限りでは特に問題はなかったため、STROKE本体の内部回路の呼称による動作不良と推測します。

分解|見かけとは裏腹に分解は容易な製品

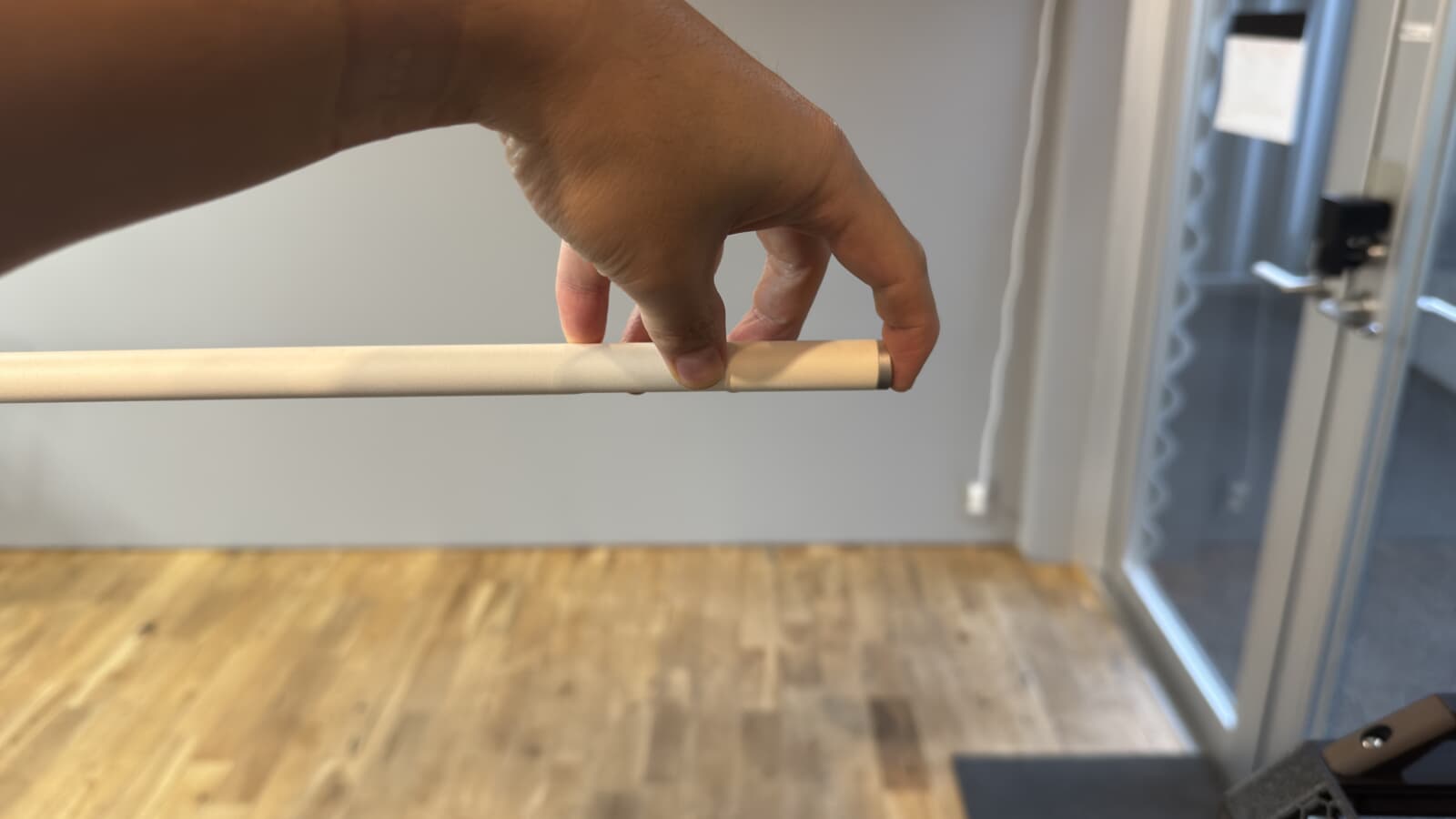

早速、STROKE2を分解します。LED、スイッチ、DCジャックはつなぎ目のない1本のパイプで構成されているので、パイプ内に収納されている回路を取り出さなければいけません。

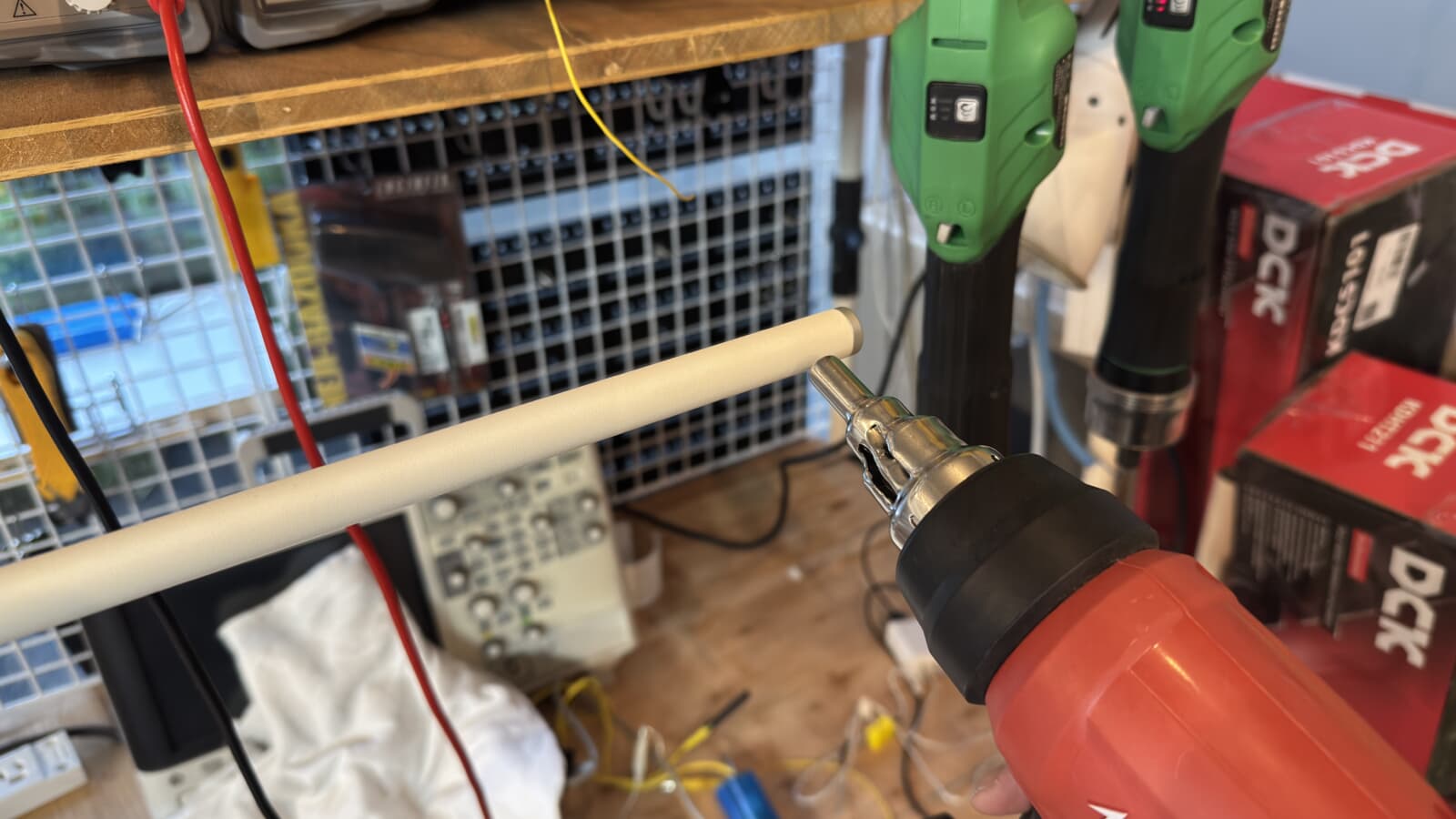

過去に、テレビの特集でビーサイズ 八木社長が一世代目のSTROKEを組み立てている見たことがあるのですが、その時は素手で挿入組付けを行っており、専用治具や接着剤を使っていなかった記憶があるので、ヒートガンで軽く熱した後にペンチで引き抜いてみます。

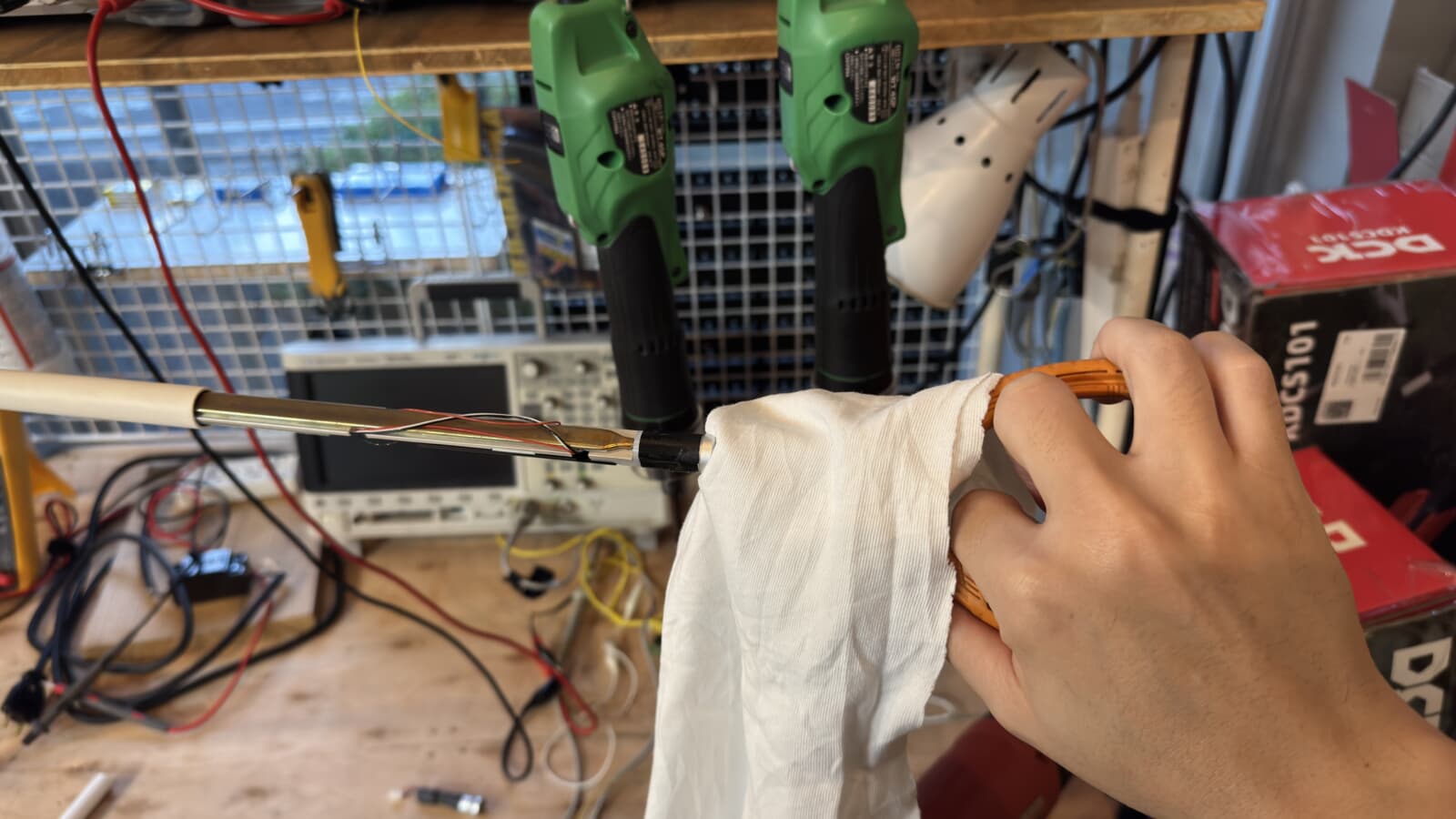

ネジザウルスにウェスを挟んでスイッチ部を引っ張ってみると、意外なほどすんなり外すことができました。接着剤の固定なども想定していたのですが、部品の寸法を攻めて納める方式だったようです。

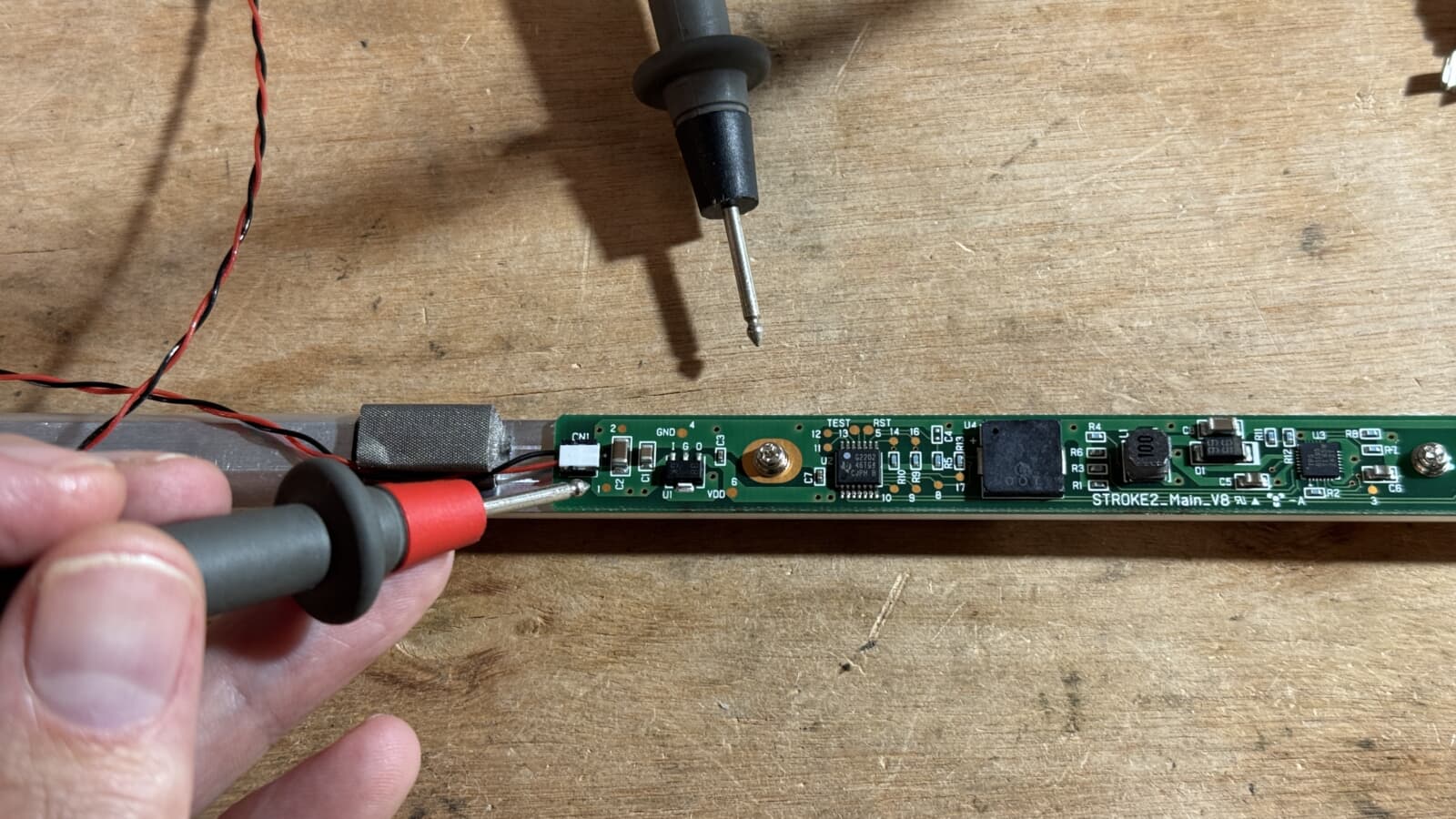

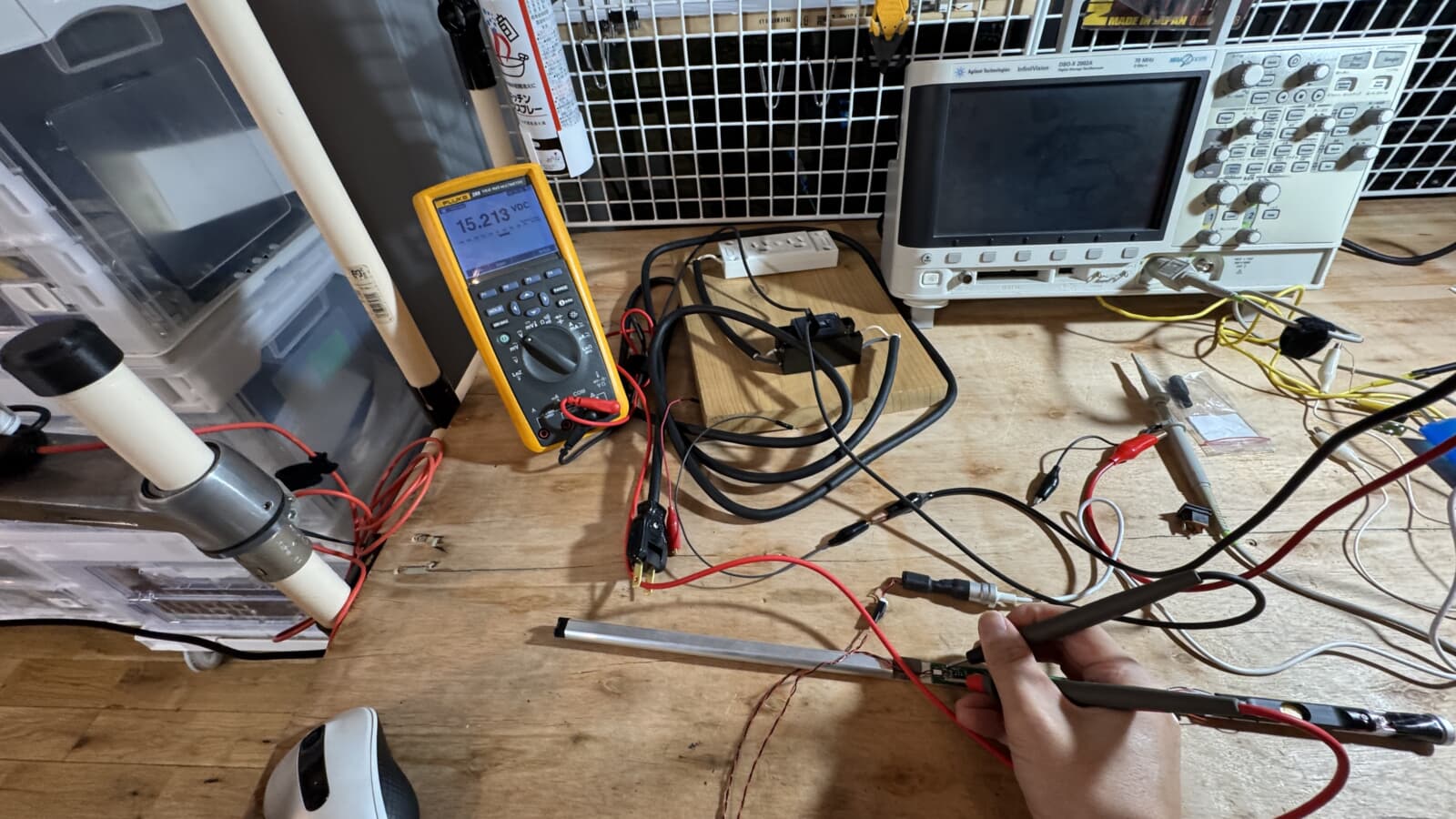

回路も取り出せたので、テスターで各部の電圧を確認して異常がありそうなところを探します。

テスターを当ててみると、既に電源入力部から入力電圧がおかしな状態になっています。本来なら15Vが印可されているはずですが、0.2~1.5Vの範囲で周期的に脈動しています。

恐らく、これはSTROKEの内部回路に大電流が発生する状態になっており、それをACアダプタ側の過電流保護が保護停止と動作再開を繰り返していることで発生している挙動と考えられます。この場合、回路のどこかでFET焼損かコンデンサの短絡が発生している可能性が高いので、目視で回路の異常を探します。

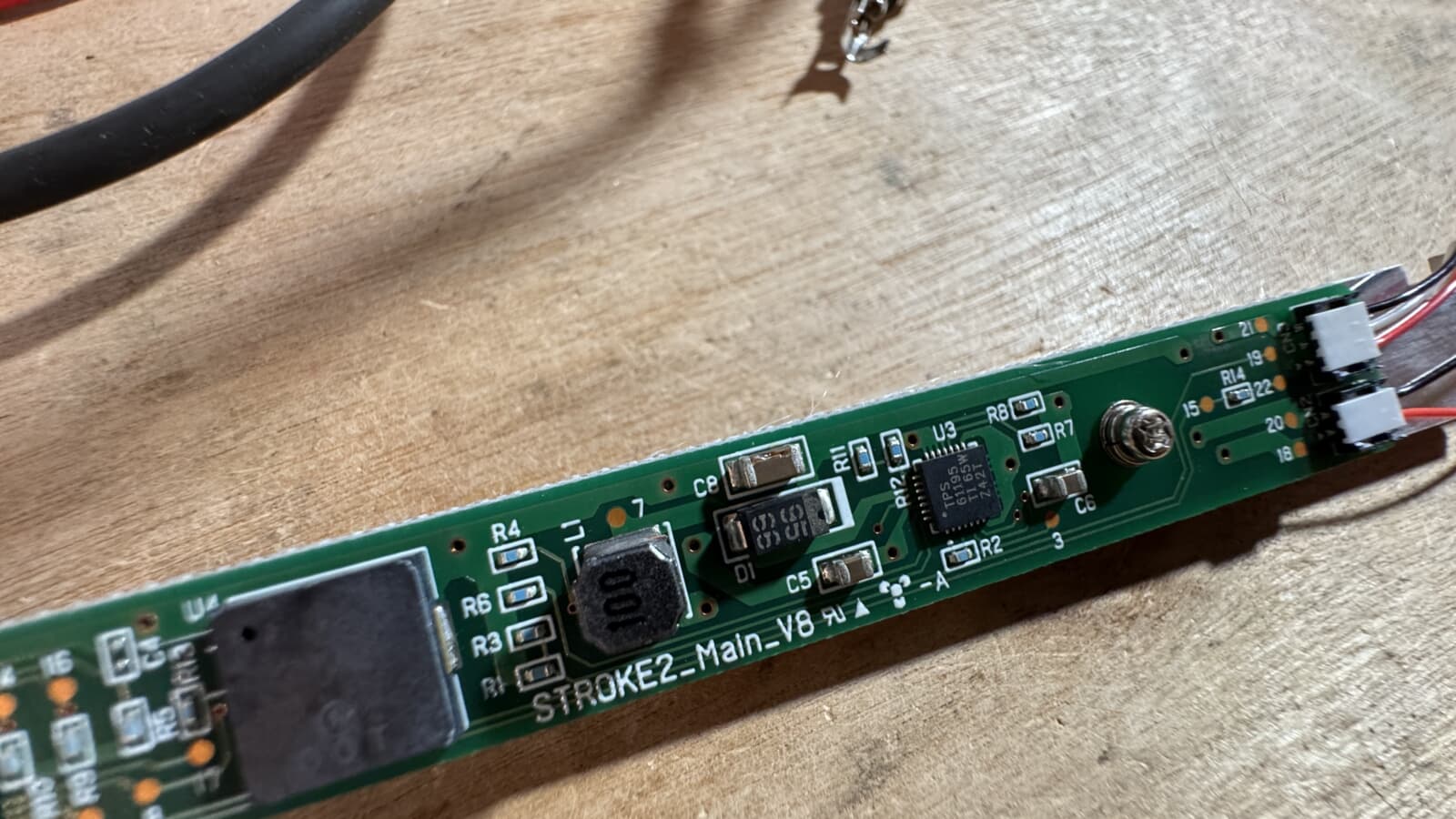

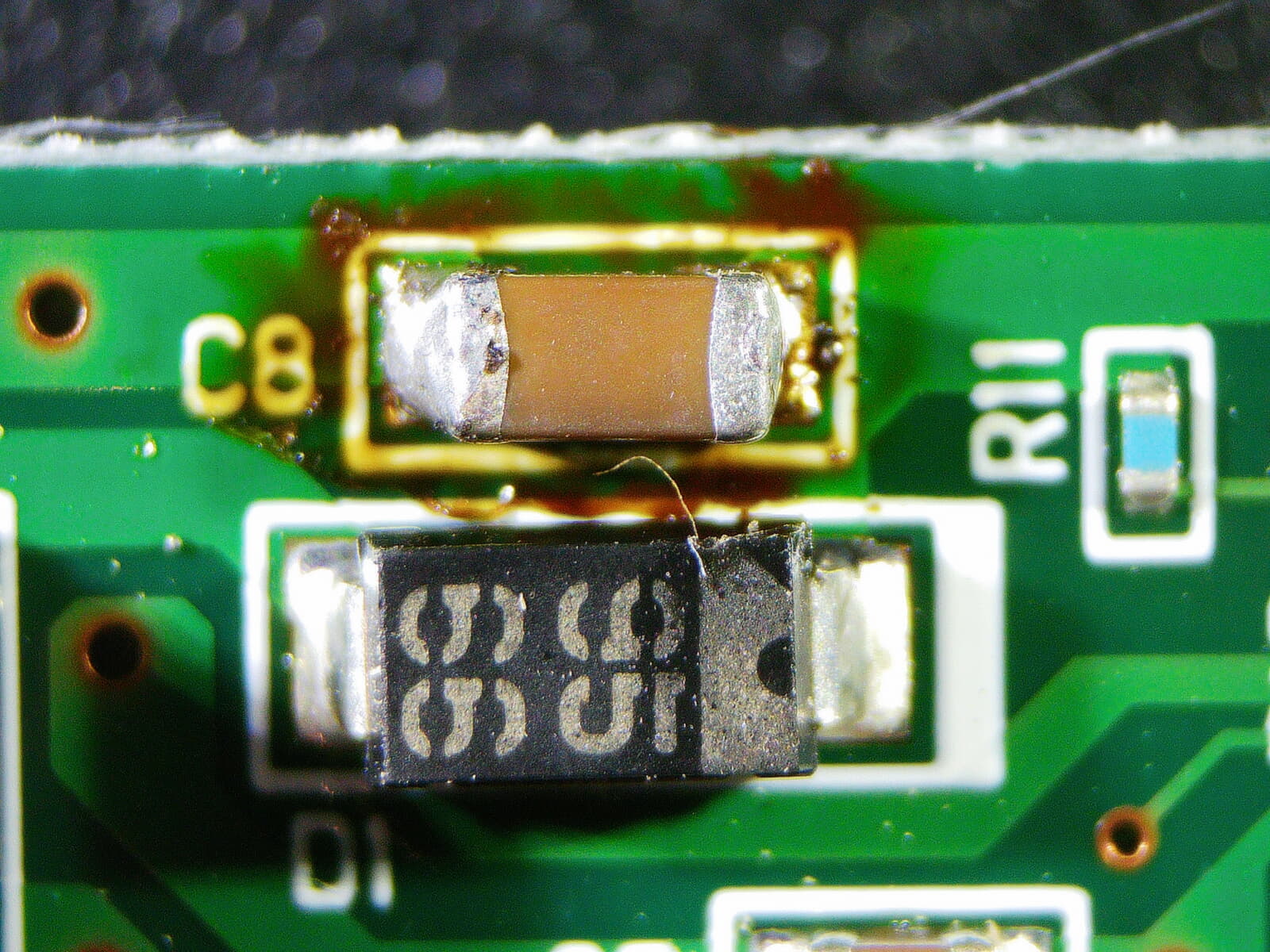

少し探すと、C8に位置する3216サイズのセラミックコンデンサが変な形をしていることに気付きました。

コンデンサの状態を確認するためにマイクロスコープを取り出して確認します。

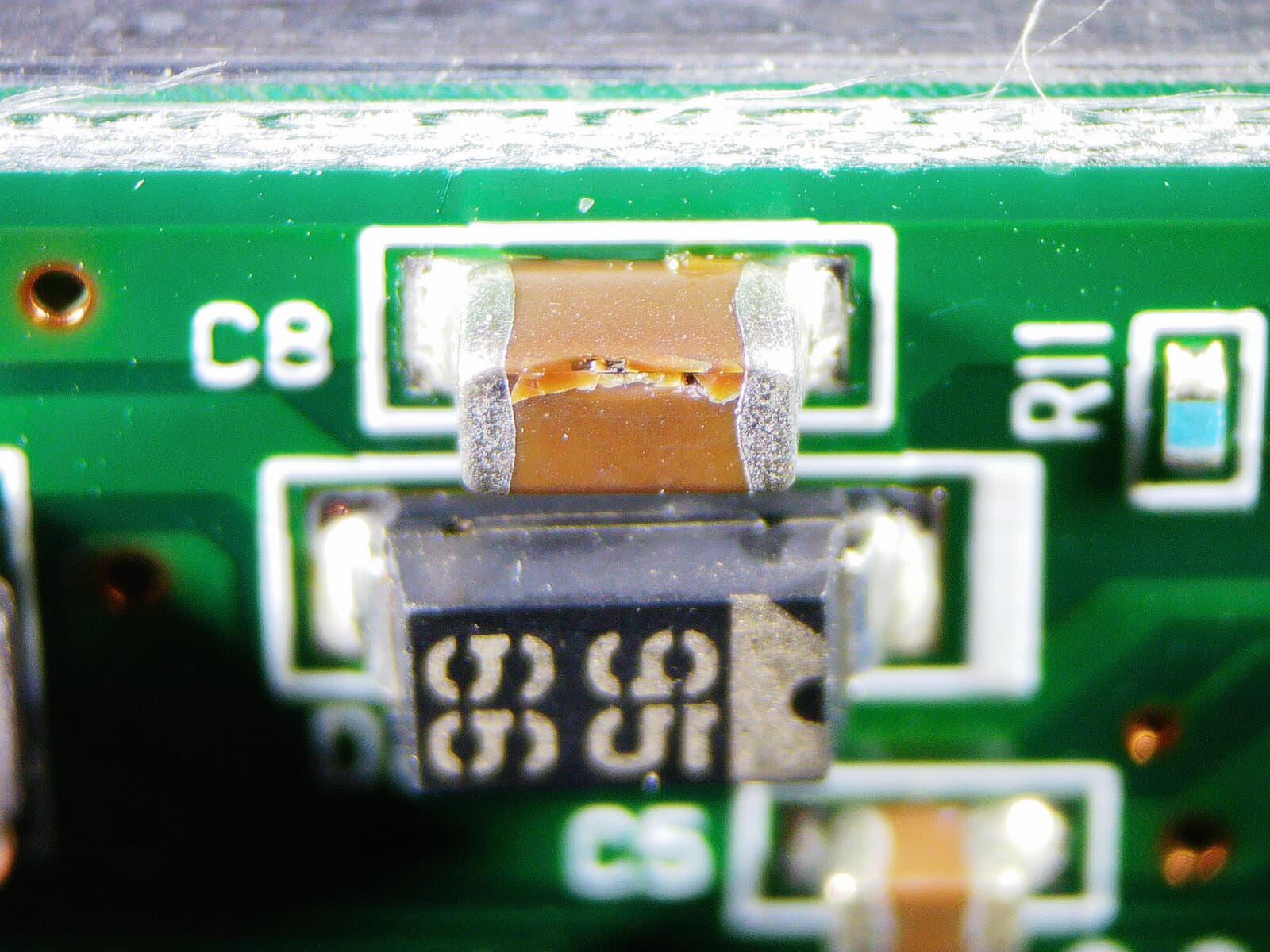

拡大してみると、セラミックコンデンサ側面全体にひびが入っていることが分かります。

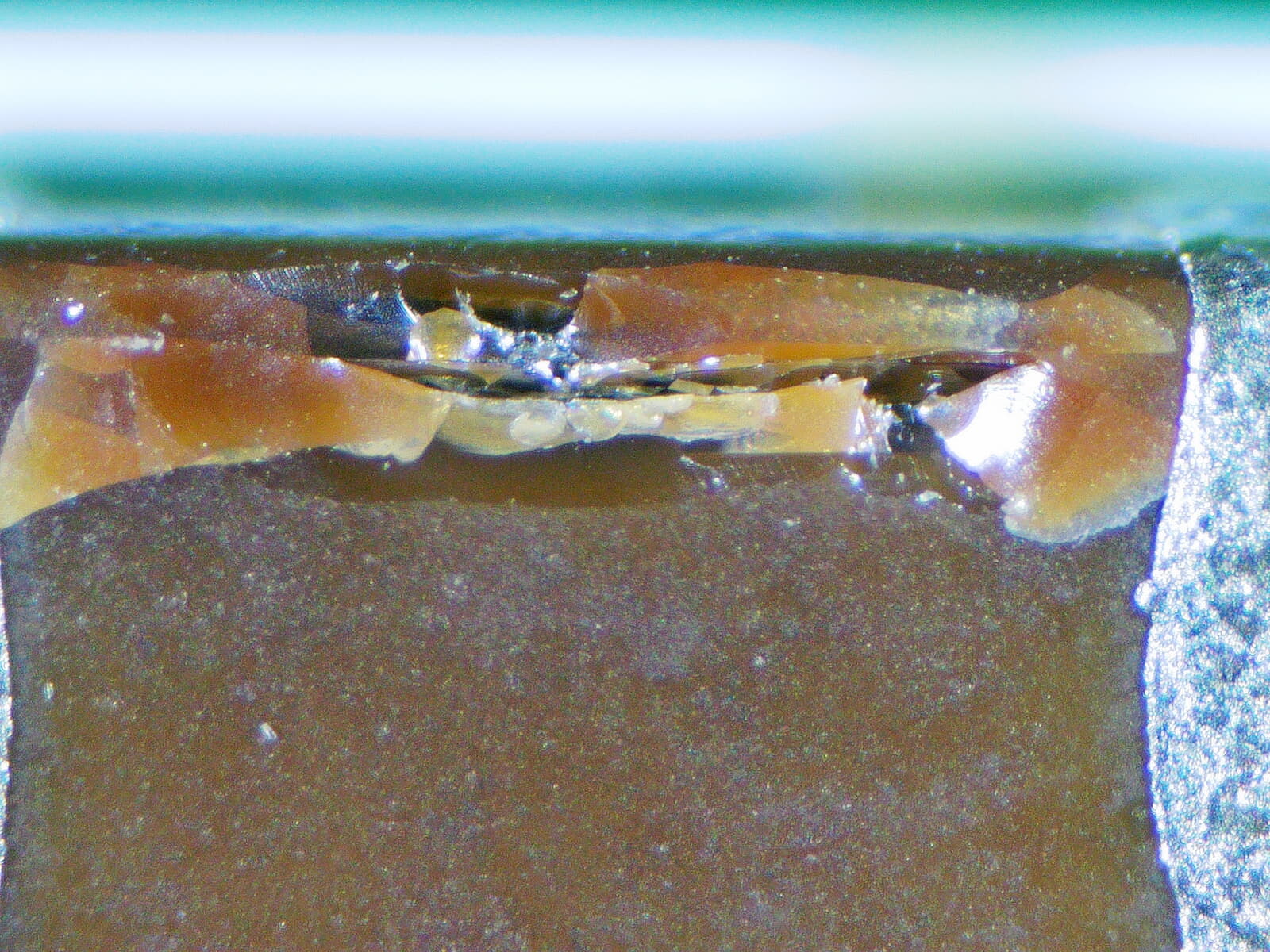

さらに拡大した写真がこちら。ひび割れしたところの内部が露出しており、溶けた金属片が付着しているように見えます。これは積層間の内部電極が接触して短絡している状態なのかもしれません。

このC8コンデンサにテスターを当てて抵抗測定を行ってみたところ40Ω程だったので、このクラックによってショートモード故障を起こし、電源ラインがGNDと短絡したことによって過電流が発生していたものと考えられます。

DCジャック側はネジ式になっていました。

修理|割れたセラミックコンデンサの交換

コンデンサ以外の目視確認と抵抗値測定を行いましたが特に異常点は見当たらなかったため、割れたコンデンサを交換して修理してみます。

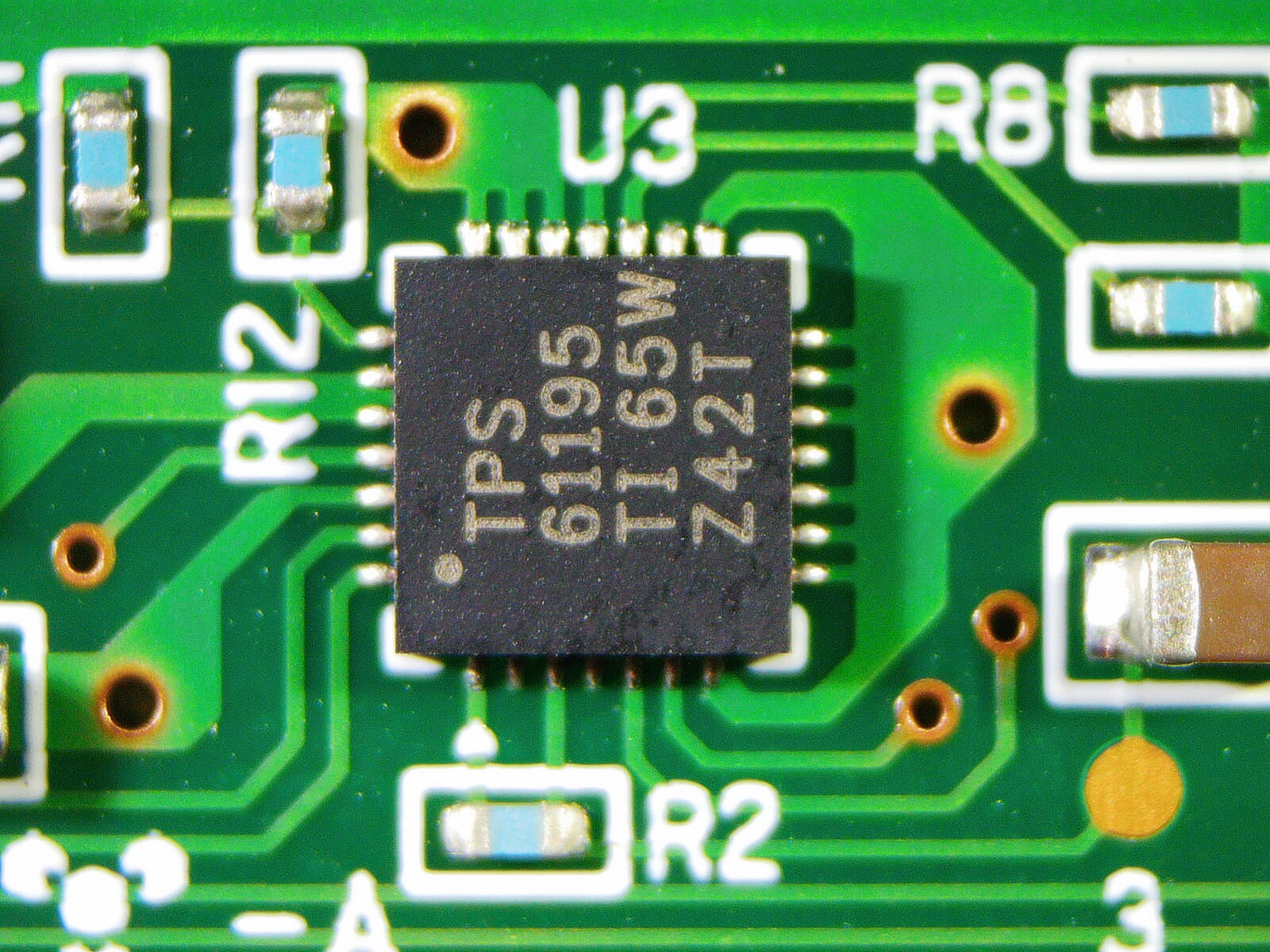

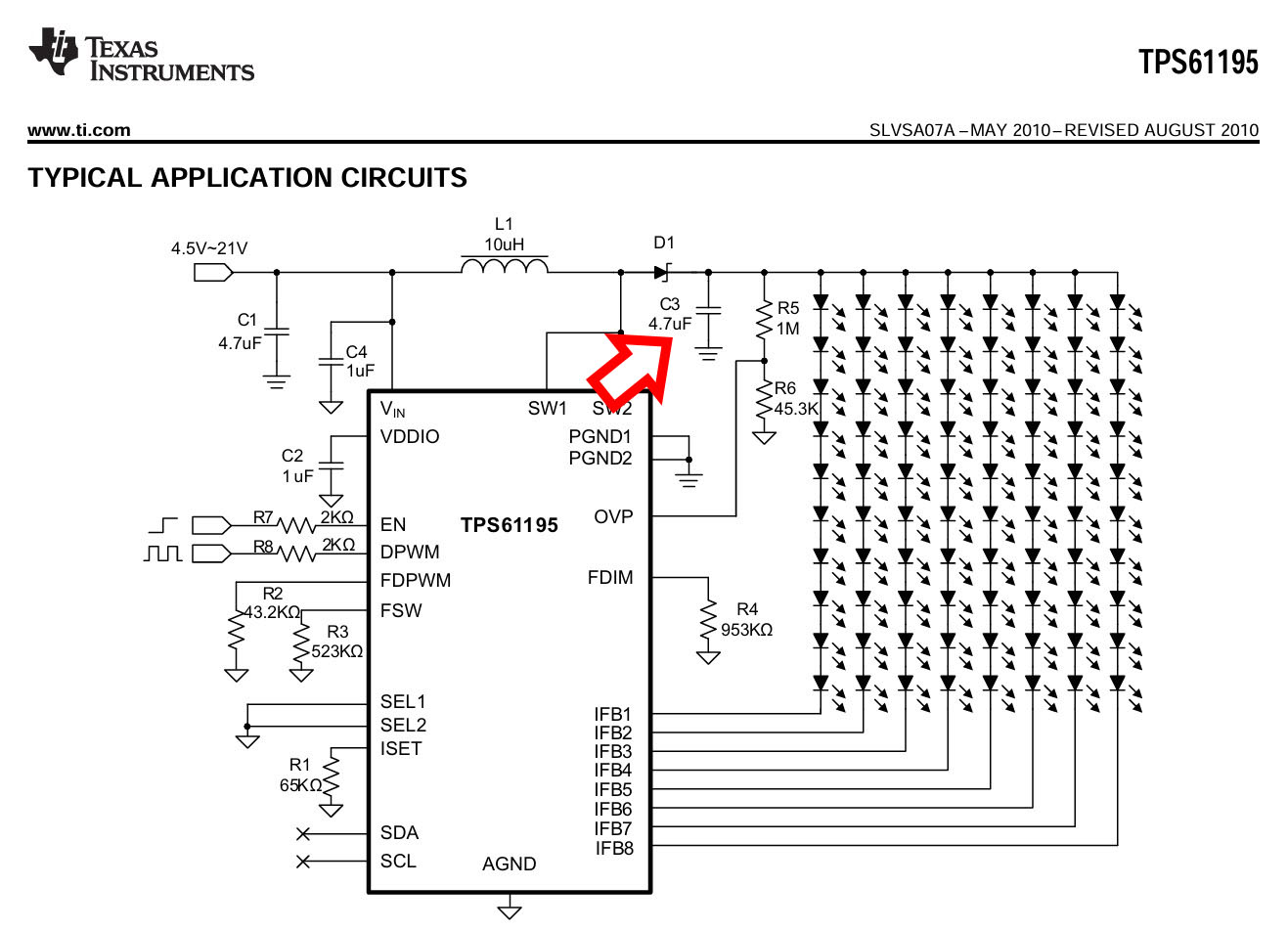

コンデンサは割れてしまったため元の容量はわからなくなってしまいましたが、調光にTIのLCDバックライト向けLEDドライバIC TPS61195が採用されていることが分かったので、データシートのリファレンス回路を参考にしてコンデンサを付け替えることにします。

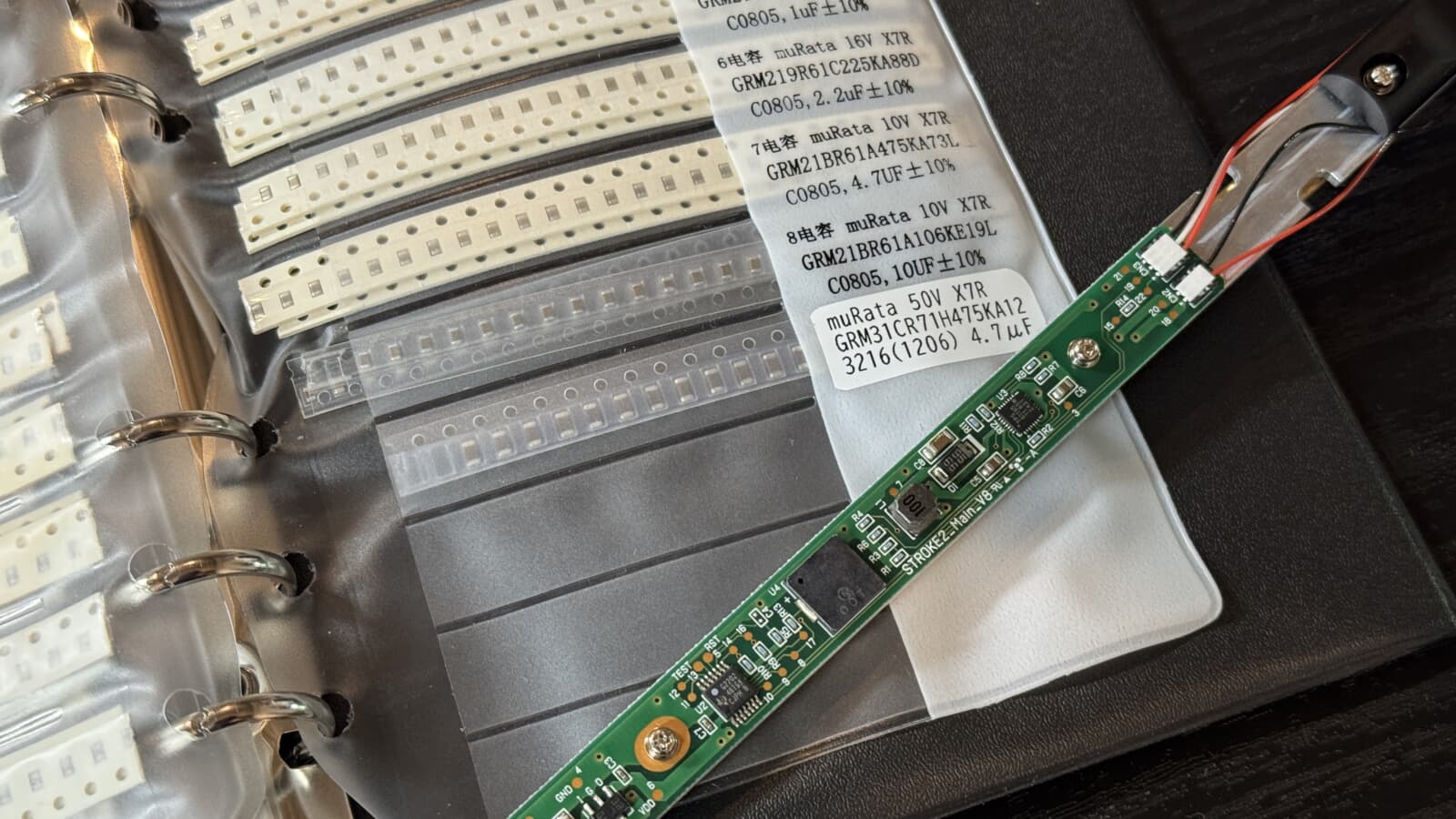

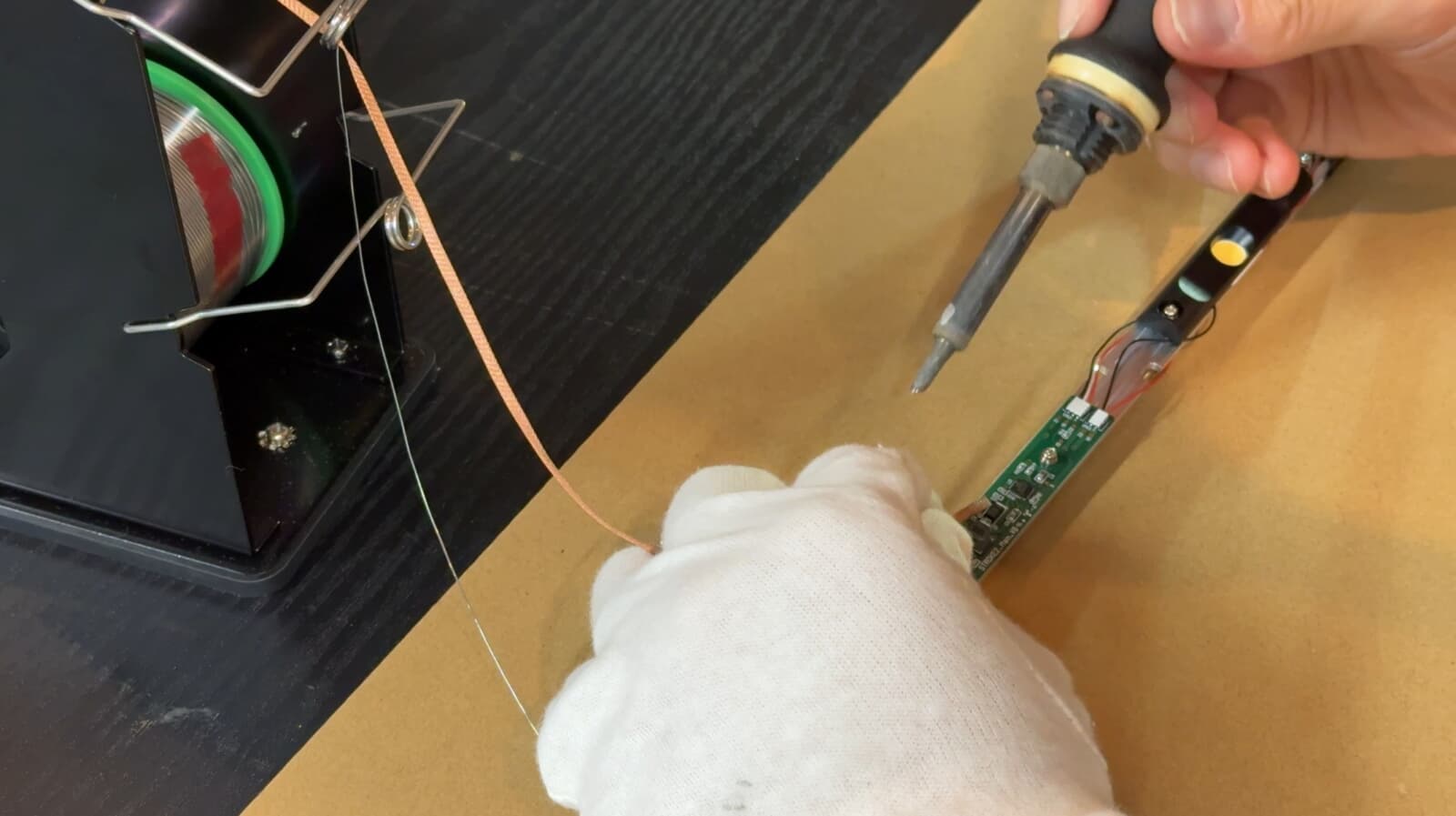

丁度、2012チップコンデンサのサンプルブックの中に秋月電子で購入していた3216サイズの4.7uFが入っていたので、割れたセラミックコンデンサを外して付け替えます。

セラミックコンデンサを付け替えた基板はこんな感じになりました。

はんだ吸い取り線のフラックスが付着していますが、割れたチップコンデンサは取り除かれ新品のコンデンサになりました。

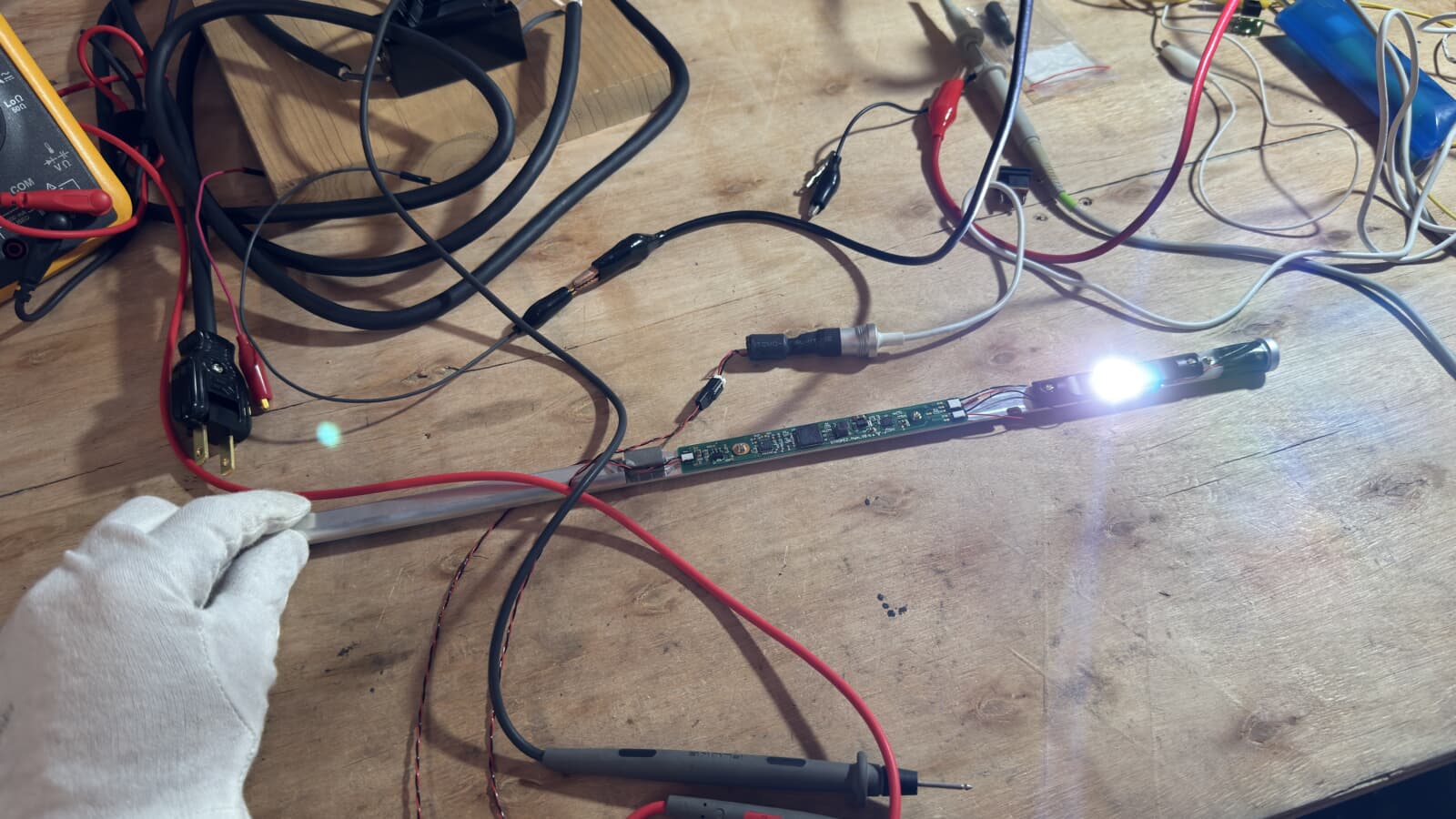

直流電源で数Vを加えて様子を見て問題なさそうだったので、ACアダプタを装着して入力部の電圧を確認します。想定通りの15Vが出ていました。

電源スイッチに触れるとLEDが点灯しました。高演色形のLEDなだけあって、直視してもそこまで眩しくない気がします。

回路の修理が完了したので元通り組み立てます。筐体のパイプの中に紐を通したあと掃除機で吸い取って反対側に紐を出して、結んだコネクタを手繰り寄せて反対側にコネクタを通します。

最後にコネクタをDCジャックに接続して、ネジ止め部に締めたら修理完了です。

修理時間は、分解に15分、故障調査と部品交換に1時間、組立に40分ほどでした。組立に時間がかかっていますが、最後のDCジャックのネジ止め部分の配線が上手くパイプ内に収納されず、試行錯誤で時間を取られたためでした。

まとめ|ACアダプタ側の保護遮断で連鎖的な破損が免れた

STROKEに関しては、STROKE2に使われている白色LEDが廃盤し、現在のビーサイズが子供見守りGPSデバイスのBoTトークに注力していることもあり、STROKEが再び世の中に出てくることは難しい状況だろうと感じています。そういう意味で、貴重な1台を再び動かせるようになったのは良かったと思っています。

さて、今回のようなセラミックコンデンサのクラック形状は色々な製品で発生しやすい不具合現象らしく、よくある事例としてはノートパソコンの電源回路の修理では横割れしているセラミックコンデンサの症例が多くみられる故障モードのようです。

電子部品がショートモードで故障した場合、経路に大電流が発生することで連鎖的に他の電子部品も壊してしまう可能性があります。特に、今回はDCDCコントローラのコンデンサだったこともあり、コイルやFET内蔵制御ICも連鎖的に破損する可能性も十分にあり得ましたが、ACアダプタの過電流保護機能によって防がれた形になっていました。

これが安いACアダプタやバッテリー駆動製品だった場合、電源側による保護遮断が働かず、回路全体が破損していた可能性もあったので、回路故障のとしては運が良かった事例だと思います。

故障に至った原因としては、本体が落下した時にパイプ部分が大きく歪んだことで基板にも応力が加わり、セラミックコンデンサの破損に至ったものと考えられます。開発時点で落下試験など行っているのでしょうが、打ちどころが悪かったのかもしれません。