本記事は編集部による考察によって構成しており、企業動向や予測を保証するものではありません。記事内容は執筆時点の情報に基づいており、現在の状況や将来の動向については変更される可能性があります。本記事の内容を元にした企業や取扱店へのお問い合わせはお控えください。本記事は情報提供のみを目的としており、投資や購入の勧誘を目的としたものではありません。また、本記事の内容のみを情報元とする記事転載や動画制作はお控えください。

目次

外国人経営者が中心の現在の工機ホールディングス

電動工具ブランド HiKOKIを展開する工機ホールディングスは、2017年の日立グループ離脱の表明から投資ファンド KKR資本になり今年で約8年目を迎えます。

同時期にKKRに買収されたマレリ(カルソニックカンセイ)が2022年および2025年6月に経営破綻したことは大きなニュースとなり記憶にも新しいところですが、工機ホールディングスに関しては買収規模も小さい案件であったことから経営状態が分からない状態が続いています。

現在の工機ホールディングスは2023年頃より経営陣の一新によって旧日立工機および日本人経営者の大半が退き外国籍中心の経営陣によって経営が進められています。2025 年4 月現在は12 人中9 人が外国籍であり、CEOをはじめ、CTO・CPO・CMO・CIO・欧州/北米事業プレジデントなど主要ポストを非日本人が占め、日本人は財務(CFO)、人事(CHRO)、国内統括プレジデントという“守り”のポジションに留まっています。

加えて技術・調達部門のチーフオフィサーは2016 年に買収した子会社である独Metaboグループの出身者が指揮しており、企業文化・サプライチェーンの両面で外資系企業の色がさらに濃くなっています。

本記事では、それらの背景や当サイトによる企業傾向や工機HDから開示されている僅かな情報を元に今後の動向について予測解説します。

関連記事:

売上的には大きな改善を見せた第103期決算公告

単体ベースで売上高が600 億円を下回った2023・2024 年から一転し、最新の第103期(2025年3月期)では売上高696 億円、経常利益6 億円へ黒字浮上しています。

103期の決算はKKRによるLBO後初めて「数字が上向いた」決算となり、コストの圧縮や国内拠点の統廃合の効果がようやく表れた格好となります。

工機HDはKKR資本になってから単独売上は右肩下がりで経営的には極めて厳しい状態に置かれていましたが、今回の上向きによってようやく窮地を脱する希望が見え、今後の企業維持としてもようやく展望が見えるようになった形となります。

もっとも、これは直近の経営指標に対しての上向き転換であり、“V字回復”には程遠いものとなります。また連結決算は開示されていないため、債務償還能力やファンドの利払い負担を勘案すると、財務体質が劇的に改善したとまでは言い切れない点に留意が必要です。

また、工機ホールディングスは2024年から決算公告を官報から日本工業新聞に移しています。この点に関しては、公告費用のコストカットやネット上での掲載、アーカイブでの閲覧を避けて人目に触れさせたくない意図があったのかもしれません。

流動比率は極めて悪いが、3期続けて同じ状態が続いている点に留意

工機ホールディングスの単独決算公告を見ると、流動資産と流動負債の比率を示す流動比率が極めて悪い状況にあることがわかります。

流動比率が100%を下回ると、短期債務を支払える手持ちの資産が無いこととなり、一般的には企業の支払い能力に問題が生じている可能性が高いと捉えらえます。下記のグラフは工機ホールディングスの単体決算の貸借対照表から流動比率を計算したもので、2023年から流動比率は30%前後に低下しています。

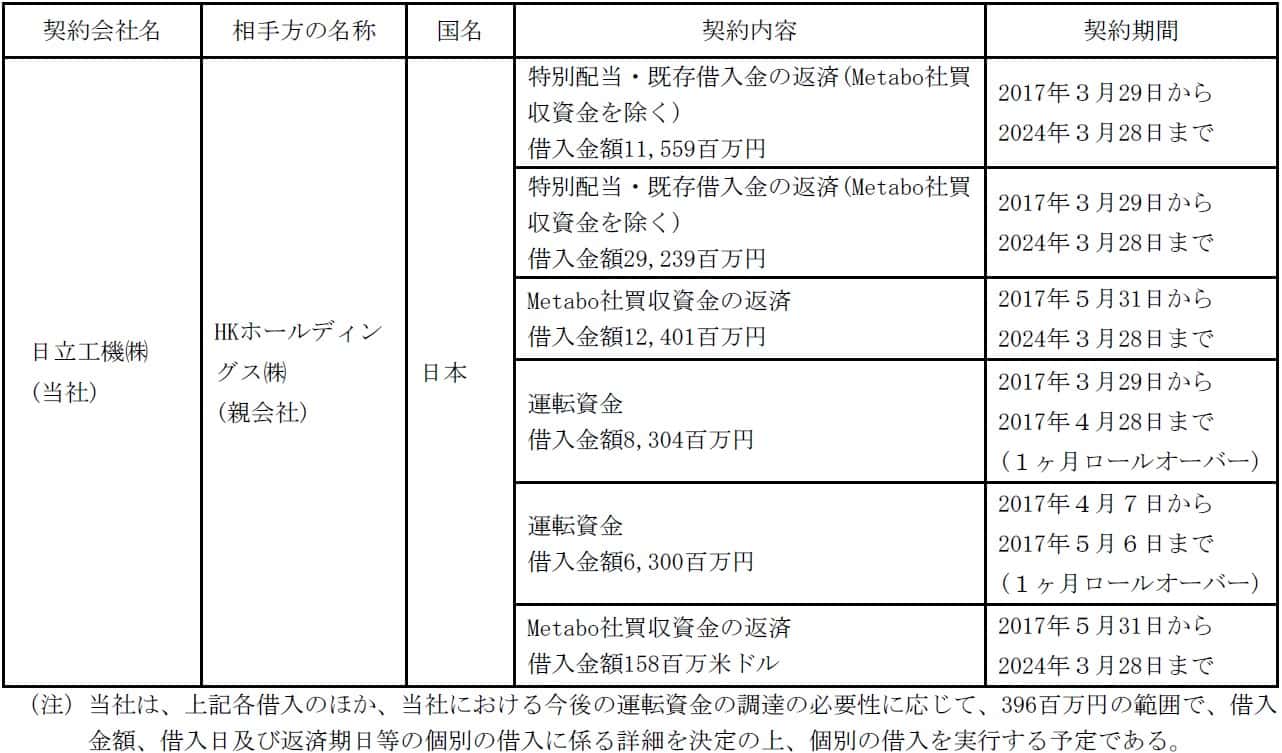

この流動負債の上昇は、日立グループ離脱時のLBOで交わされた独metabo社買収借入と上場廃止時の特別配当の金銭消費貸借契約長期借入金の残り期間が1年未満となったことで流動負債に振り替えられたものであると考えられます。

この流動負債の上昇は、流動負債として一般的に計上されている買掛金や支払手形の流動負債と異なるもので、債権者との調整によって程度は調整できるものであったと想定しています。

工機HDは直近で国内営業人員の早期退職や国内主力工場であった佐和工場敷地の売却を行っていますが、これは債権者からの要求に基づく、返済が迫った借入金の返済条件を条件付きで延長するためのものだったと考えられます。

2025年の売上が大きく上向いた点からもこの流動比率の低さは何らかの形で改善される可能性もあり、今後の工機HDの経営状態によっては借り換えや他企業資本の投入によって流動負債から振り替えられる可能性も高いと想定しています。

最前線の電動工具ブランドとは言い難い立場になったHiKOKI

経営的には着地点が見えつつある一方で、電動工具メーカーとしての“攻め手”は鈍化しています。

日本市場においてHiKOKIブランドは国内2番手の大手メーカーですが、世界市場では工機HD傘下の電動工具ブランドに市場的な影響力がほとんど無く、販売戦略や製品展開においてもSBD・Milwaukee・マキタなどのブランドに対して1歩か2歩遅れる状態になりつつあります。

その最も大きな要因として挙げられるのが、工機HDの人員削減です。

2018年には6,446名の連結従業員数が従事していましたが、2025年には4,906名と全体の2割にあたる約1,500人が工機HDを去っています。さらに、単独従業員数は2025年8月で924名に減少しており1、電動工具メーカーの単独企業規模としては国内3番手の京セラインダストリアルツールズの2倍の規模にまで縮小しています。

国内における新卒採用に関しても例年30~50名ほど採用していましたが、2024年では4名の採用に留まっています。

企業の技術開発力の指標となる特許公知件数に関しても2020 年の139件から2024 年では105件へ減少し、2025年の公知件数見通しは80件前後になると想定されます。技術開発的な観点でも人員削減による経営のスリム化の影響は避けて通れないものと考えられます。

また、直近の製品展開の面においても、2024 年にタブレスセル採用の36 V高出力バッテリー T-PWRシリーズを投入したものの、マキタ・Milwaukeeのようにタブレスバッテリーを活用できる高負荷工具のラインナップ拡充には至れていません。また、企業戦略的に同社の高出力シリーズであるマルチボルトシリーズは売上高の向上の点では成功していない商材であり、その延長線上にあるタブレスバッテリーが売上増加に繋がるかも極めて厳しいと想定しています。

今後の製品開発傾向に関しても、旧日立工機の技術者が在籍している点から日本市場向けの開発も続けられるとは想定していますが、今後の日本市場における電動工具需要や日本市場向け製品開発が売上高増を実現できなかった点、そして電動工具の性能向上の技術的な限界を考慮すると、これまでのようなマルチボルトシリーズを中心とするような製品開発の頻度は下がっていくものと考えられます。

工機HDは今後、本格的に変わっていく

工機HDに関しては、開発力の低下や経営規模の縮小は否めず、負債の多さを要因として油断はできないものの、企業としての存続に関しては若干楽観視できる状態になったものと捉えています。

PEファンド資本に関しては8年目となり、ファンドの保有年数としてはそろそろイグジット方向性が定められてくる時期であるため、この数年のうちに何かしらの動きがあるのではないかと想定しています。個人的な予想としては、2023年に就任したPrathab Deivanayagham氏が大きく影響していると考えており、氏の出身国であるインドに関係する資本投入によって、今後さらに外資企業の色が濃くなっていくものと予想しています。

画像引用:KOKI Group

具体的には、旧日立工機経営陣中心に進められていた日本市場を起点とした海外展開から、外国人経営者による海外市場を中心に据えた経営戦略が推進され、日本市場に対する優先度は今後下がっていくものと考えられます。

事実、直近の工機HDの製品展開傾向としては独metaboとの同時販売の製品やHiKOKI China、HiKOKI Indiaなどに向けた製品展開の方が精力的に行われている一方で、国内では販路縮小と人員整理で“追随型”ビジネスにとどまり、マイナーチェンジ中心の製品投入が続くとみられます。

経営戦略の主軸としては、北米地域のMetabo HPTブランドの電動釘打ち機に依存しながらブランド力を強めて収益を集中させつつ、中国・インドなど新興国ではOEM活用を前提にした新興国で低価格製品を中心とした攻勢を続け、販売ボリュームを確保していくものと想定しています。

画像引用:北米地域のホームセンター&電動工具事情、日本とは全く異なる電動工具の様相を見る

KKR資本からのイグジットシナリオとしてはいくつか考えられるものの、今後の売上増と黒字が現行水準が維持できれば、工具専業や産業機器メーカーによる買収ターゲットになり得ます。ただし再上場には、連結ベースでの収益力証明と成長ストーリーが不可欠であり、現状ではハードルが高いと想定しています。

経営指標では底を打ち、財務面の“延命戦”には勝ち筋が見えたのは良い状態ではあるものの、製品開発力と国内市場での存在感は縮小傾向にあり、同社の未来は「外国資本が主導する工具メーカー」として生き残るか、「次の買収企業ににバトンを渡すか」の二択に近づいていると言えそうです。