目次

バッテリー機器の構造を大きく変えるPPS

USB PD PPSとは正式名称「Programmable Power Supply」と呼ばれ、USB Power Deliveryを策定する規格の”Revision3.0 Version1.1″で新しく追加されたUSB PDの拡張機能です。そのまま直訳すると”プログラム可能な電源”を意味します。

このPPSはバッテリーを搭載する機器に対して革新的な機能とも言える技術であり、これまでのバッテリー充電機器の在り方を大きく変える可能性を秘めています。

今回は、USB PD PPSについて解説します。

USB PD PPSが実現する高効率充電「ダイレクトチャージ」

USB PD PPSの機能をざっくりと説明すると、電圧や電流を指定した値で給電(受電)する機能です。

通常のUSB PDは、5V/9V/(12V)/15V/20Vのような数種類の供給電圧のリスト1の中から、機器が選択して受電を行う方式です。

一度要求したあとは給電電圧の状態は変わることが無く、一度切断したのちに要求しないと状態は変わらないため、多くの場合、USB PD充電器の最大供給 or 機器の最大受電で要求を行い、機器側内部の降圧回路で必要な分の電力を取り出すシンプルな方式が取られています。

PPSでは、より柔軟な電源要求に対応できます。具体的には「最大16Vで下限は3.3Vまで、電流は最大3A」のように、必要とする範囲で電圧と電流を細かく要求できるので、バッテリー充電に最適な状態で受電できる特徴があります。

ちなみにこのUSB充電器からバッテリーに直接給電する手法は、USB PDの仕様書上では「Sink Directed Charging」と表記2されていますが、PPS対応機器の一部販売ページ3や参考書籍4では「ダイレクトチャージ」と呼称しているので、本記事もそちらに倣うことにします。

従来のバッテリー充電方式

USB PD PPSの利点を解説する前に、現行のUSB端子を構成するリチウムイオンバッテリー充電を行うための3つの発熱要素について解説します。

1つ目の要素がAC-DCコンバータです。これは家庭用AC100Vの交流電源を直流電源に変換する電子回路で、従来のUSB充電器やACアダプタなどが該当します。このAC-DCコンバータを介して、USB 5VやQC3.0などの扱いやすい形の直流電圧をUSB搭載機器に加えます。

2つ目がバッテリー充電回路です。これはバッテリー搭載機器が内蔵している電子回路であり、バッテリーの充電状態に応じて出力を調整し最適な充電を行うよう制御(CCCV充電)する機能を担います。充電制御にはDCDCコンバータを内蔵する専用の充電コントローラなどが使われます。

最後の3つ目がバッテリーです。バッテリー充放電時に内部抵抗による抵抗成分や化学反応によって発熱します。

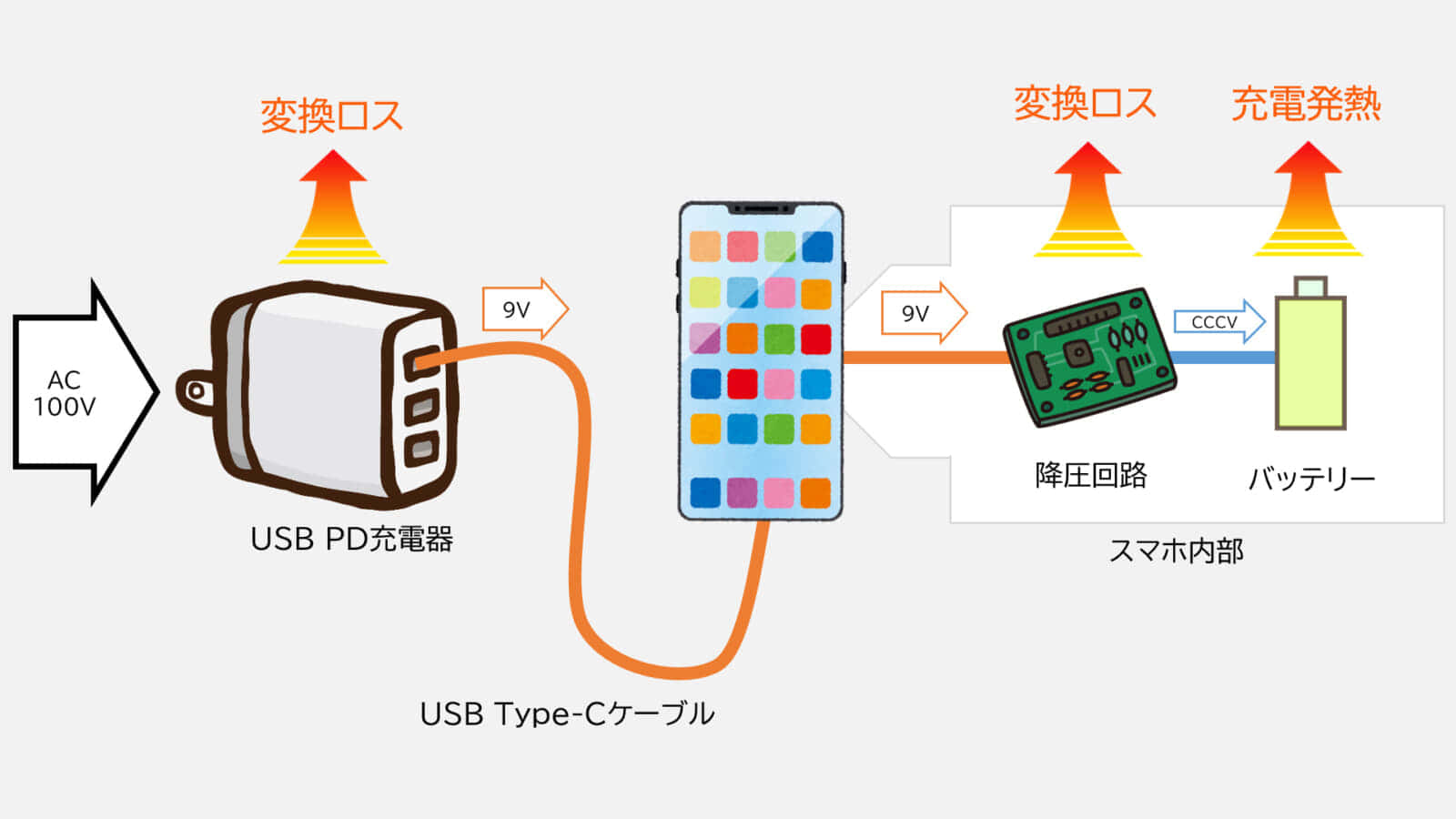

ここから、スマホの急速充電でUSB PD9V給電が行われる例を元に解説しましょう。

最初の段階で交流100Vを直流9VにUSB PD出力に変換されスマホに給電が行われます。その後スマホが受電した後にも9Vからリチウムイオンバッテリーが充電できるよう内部でさらに降圧され、バッテリー充電が行われます。

これら3つの要素は全て発熱源となるのが大きなポイントです。基本的に、熱はバッテリーや機器の安定性や寿命に悪い影響を与えるため、発熱をどのように処理するかが損失低減や長寿命設計の要点になっています。

この方式はUSB充電器を使ったリチウムイオン搭載機器以前から広く使われる方式で、ACアダプタを使ったリチウムイオンバッテリー搭載機器なども同じような回路で構成されています。

USB PD PPSでは低発熱・低コスト・省スペースを実現する

では、USB PD PPSを使った場合、充電回路の構成はどのように変わるのでしょうか。

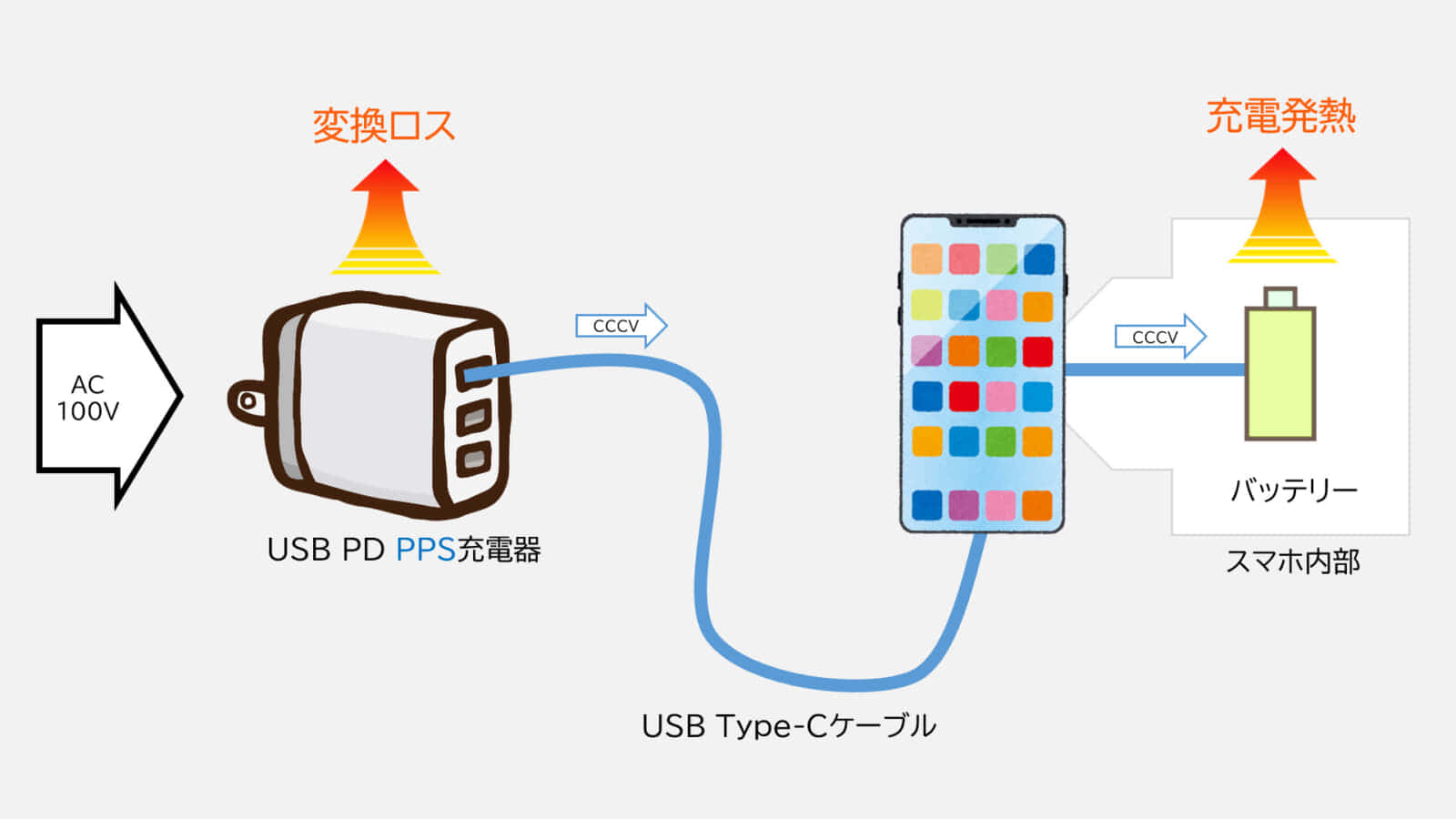

PPS対応充電器は、バッテリー充電に最適化された状態で給電を行う機能を持ちます。より単純に表現すると、PPSとは「USB充電器が直接リチウムイオンバッテリーを充電できる状態で給電する」ような機能とも言えます。

従来方式の充電回路構成と異なり、USB PD充電器がそのままCCCV制御によって充電回路の働きも兼ねることができるので、スマホ内部の充電回路を大幅に削減できます。

こちらもスマホで例に解説してみましょう。

USB PD PPS充電器はAC100Vをスマホ(バッテリーの状態)からの要求を元に出力を調整した状態で給電を行います。スマホで受電したあともそのままバッテリーに給電できるので、スマホ内部のバッテリー充電用の制御回路が不要になります。これによって、スマホ内部の発熱する要素は1つ減ることになります。

熱源が減ればスマホの発熱量が減少するので、より大きな受電に対応できるようになります。全体の発熱総量が減れば内蔵バッテリー・スマホ本体の長寿命化、バッテリーチャージャーICも省けて低コスト化、放熱設計の簡素化による本体の小型化軽量化、最終的にはスマホ自体の低コスト化などにも繋がるので、メリットは山のようにあります。

PPSは、熱の発生源となる回路を少なくし、シンプルな充電回路を構成する規格とも解釈できます。

定電流動作を定義するPPS

PPSは、電圧出力を20mV、電流制限を50mA刻みで要求5できる仕様と策定しています。

PPSでは要求電流に達した時の挙動も通常のUSB PDと異なり、要求電流の上限値に達した時は、定電圧動作から定電流動作へ移行したときに要求した電流値を常に供給するよう定義しています。通常のUSB PDでは電流上限値を超えた際の挙動は定義されておらず、過電流保護で直ぐに遮断したりソース側の回路的な過電流保護に引っかかるまで供給を続けたりと製品によって異なります。

PPSでは電流要求に対する挙動も定義されているので、リチウムイオンバッテリーの充電管理に必要な定電流定電圧充電(CCCV)の制御をシンプルに実装できるのが特徴です。

PPS対応機器はごく僅か、現状はSamsungのスマホが一部対応

現在、USB PD PPSに対応する機器は少なく、USB PD充電器の一部モデルがPPSに対応しているのと、Samsungスマートフォンの一部が”Super Fast Charging 2.0″と名称する機能でPPSに対応している程度です。

今後もPPS対応機器は増えると予想されますが、充電器・機器側共にPPS対応機器は少ないので、今のところはPPSの搭載に関してそこまで気を使わなくて良い、と言えるレベルの普及度です。

さてこのUSB PD PPS。面白い技術なので実際に触れてみたい所ですが、PPS対応充電器がまだ少ない&半導体各社がPPS対応のコントローラICが少ない、などの状況から手を出すには少し敷居の高い技術です。

このPPSの機能は、従来のバッテリー搭載機器の在り方を大きく変える技術です。本格的な普及にはもうしばらく時間がかかりそうですが、汎用的で体系化された100W給電規格の登場は、各社が独自に策定した100W以下の独自急速充電の大義名分を全て破壊することになるでしょう。

本記事内の解説に関しては、仕様書の読み間違いや解釈誤り、今後の改定・拡張による内容変更もあるので、内容の誤り・改定に気付き次第随時修正していきます。

参考

- D2T2-1 – USB Power Delivery.|USB-IF

- USB_PD_R3_0 V2.0 20190829 + ECNs 2020-02-07 | USB-IF

- USB Type-Cのすべて 著:野崎原生 他|CQ出版社

脚注

- 電流制限リストも含む

- USB_PD_R3_0 V2.0 20190829 + ECNs 2020-02-07 Page.47 | USB-IF

- TRAVEL ADAPTER| docomo

- USB Type-Cのすべて 著:野崎原生 他|CQ出版社 P194

- USB_PD_R3_0 V2.0 20190829 + ECNs 2020-02-07 Page.130 | USB-IF